Wann, der Färbung einer Europakarte nach, wäre eigentlich die Nachkriegszeit beendet? Nicht jedenfalls, solange die Ukraine und Georgien Teile einer Grauzone zwischen dem Westen und Russland bilden. So konnte man am Wochenende den Nato-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer verstehen.

Qua Amt eigentlich ein Moderator, zeigte sich Scheffer auf dem Brussels Forum des German Marshall Fund (GMF) überraschend provokant. „Solange es eine Lücke gibt zwischen den Orten, an denen Länder sind und Orten, nach denen sie sich sehnen, ist die Vereinigung Europas nicht abgeschlossen“, sagte der Niederländer. Und weiter:

„Solange einige Länder das Gefühl haben, dass sie nicht voll und ganz Herr ihres Schicksals sind, nicht zuletzt weil andere ihnen die freie Wahl verwehren, solange ist Europa nicht der Gemeinschaftsraum, der es nach unserem Willen sein soll.“

Klingt wie eine Erinnerung an George H.W. Bushs Schlachtruf aus den späten achtziger Jahren: „Europe whole and free!“ – Und soll es wohl auch sein.

Scheffer nannte die Ukraine und Georgien nicht ausdrücklich, aber der Bezug war klar. Der georgischen Regierung zufolge befürwortet die Mehrheit der Bürger einen Nato-Beitritt ihres Landes, und die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko hofft auf eine Aufnahme ihres Landes in den so genannten Membership Action Plan (MAP), der den Beitrittsprozess einleiten würde.

Zusammen mit den – bereits offiziellen – Nato-Kandidatenländern Kroatien, Mazedonien und Albanien hoffen die Ukraine und Georgien für den bevorstehenden Nato-Gipfel in Bukarest (2. bis 4. April) auf Willkommensgrüße der Allianz.

Scheffers Rede könnte deshalb darauf gezielt haben, Russland schon vorab klar zu machen, dass die Nato den „neuen“ Osteuropäern die Tür ebenso selbstverständlich offen hält wie den „alten“ Osteuropäern des ehemaligen Warschauer Pakts, die nach 1990 zum Bündnis stießen. Es setzt jedenfalls einen deutlichen Ton gegen Moskau, wenn der Nato-Chef sagt, das Bündnis werde seine Mitglieder nicht allein lassen, wenn sie Opfer von „Cyber-Angriffen“ oder „Energieerpressung“ würden. Bloß, ob solche Präemptivrhetorik die Stimmung eher entspannt oder verschärft?

Wenn es schon in Brüssel knistert, dann könnten in Bukarest die Funken fliegen. Aller Voraussicht nach werden dort zwei Großpräsidenten aufeinandertreffen, die über die geopolitische Zukunft Westeuropas tief zerstritten sind. George Bush, der Erweiterer. Und Wladimir Putin, der Einheger.

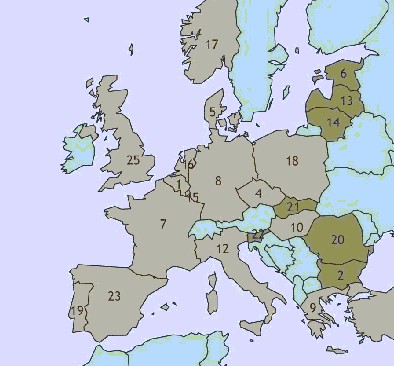

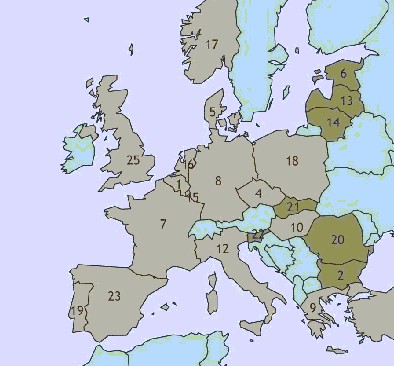

Unter Bush II hat die Nato sieben neue Mitglieder aufgenommen, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen, Bulgarien und den jetzigen Gipfelgastgeber Rumänien, die allesamt aus der Erbmasse der ehemaligen Sowjetunion stammten. Putins Phantomschmerzen über den Verlust der imperialen Peripherie äußert sich in größtenteils irrationaler Ablehnung der US/Nato-Raketenabwehr für Europa, ebenso wie in ungeschminkter antiwestlicher Stimmungsmache, von München bis nach Mitrovica.

Putin spielt dabei gekonnt mit dem Anti-Amerikanismus vieler, gerade junger Europäer, die kein Gedächtnis mehr an den sozialistischen Totalitarismus in Osteuropa haben – wohl aber an die Bush’sche Kriegslust am Persischen Golf.

„Bushs transatlantisches Vermächtnis ist in Gefahr“, titelte die International Herald Tribune am Wochenende. Und ließ zwei nicht namentlich genannte US-Nato-Diplomaten frotzeln, es seien ausgerechnet wieder die Deutschen, die sich gegen die Erweiterung stemmten. Sie hätten, so die Diplomaten, wohl Angst, Russland zu vergrätzen.

Diese Angst hatten die Deutschen schon bei der ersten Ost-Erweiterungsrunde der Nato. Warum eigentlich?, fragt die Direktorin des Berliner GMF-Büros und geschätzte ehemalige ZEIT-Kollegin Constanze Stelzenmüller.

„Europas Eintreten für die Universalität von Menschenrechten sollte logischer Weise bedeuten, dass es die Rechte und Freiheiten von weißrussischen Dissidenten oder georgischen Journalisten und Richtern ebenso nachdrücklich verteidigt wie die der afghanischen Kriegsgefangenen in Guantánamo Bay.

Andererseits wird Instabilität und Einmischung durch ein zunehmend durchsetzungsstarkes Russland zuerst und am unmittelbarsten in Europa spürbar. Das gilt besonders für die Schwarzmeerregion. Sie bedeutet für Europas Energiesicherheit im 21. Jahrhundert das, was das Fuldatal* für seine territoriale Sicherheit im 20. Jahrhundert bedeutet hat.“

Östlich der EU färbt sich das Gelände nicht mehr rot, so viel steht fest. Aber blau auch noch lange nicht.

Und so könnte das Gipfeltreffen der Nato tatsächlich Anlass für Gefühlsausbrüche bildden. Immerhin treff dort zwei scheidende Großmachtführer aufeinander, von denen der eine, George W. Bush, schon vor dem Treffen klargestellt hat, dass er die Nato gern noch ein Stück weiter nach Osten treiben möchte – quasi als letzten Akt im Drama der

„Demokratieverbreitung“, bevor Bush von der Weltbühne abtritt.

Der US−Präsident, so machte er Anfang der Woche per Interview deutlich, möchte nicht nur die Kandidatenländer Kroatien, Mazedonien und Albanien so schnell wie möglich in die Nato eingliedern. Auch Georgien und die Ukraine sollen nach seinem Willen die Perspektive bekommen, der nordatlantischen Allianz beizutreten. Bei Russlands Präsident Wladimir Putin löst eine solche Neutünchung der eurasischen Landkarte Empörung aus. Er setzt die Ausdehnung der Nato schlicht gleich mit der Ausdehnung der amerikanischen Einflusssphäre auf die einstige Peripherie der Sowjetunion.

„Die Lust an Abschuldigungen im heutigen Russland erinnern an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, als die Deutschen sich über das ,Schanddiktat von Versailles‘ erregten, das einem niedergestreckten Deutschland von den Siegermächten aufgedrückt wurde und über die korrupten Politiker, die der Nation den Dolch in den Rücken gestoßen haben“, schreibt Robert Kagan (The Return of History, 2008, S. 16).

Gleichwohl (oder gerade deswegen) hat Putin – zur Überraschung mancher Nato−Diplomaten – die Einladung angenommen, als Gast beim Bukarester Bündnistreffen zu erscheinen. Während Bush schon am Mittwochmorgen eine erste Rede halten wird, kommt der Kreml−Chef allerdings erst gegen Ende des Gipfels am Freitag Mittag zu Wort. Dann werden die Beschlüsse über die Zukunft des Bündnisses bereits getroffen sein. Gleichwohl, dieser Gipfel könnte amerikanisch-russische Differenzen zu Tage fördern, wie es sie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat.

Eine historische Sekunde lang hatte der 11. September 2001 einen Schulterschluss bewirkt zwischen Amerika und Russland. Jedenfalls ideell schienen sich die beiden Mächte einig im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Doch die langfristigen geopolitischen Vermächtnisse, die George Bush und Wladimir Putin

hinterlassen wollen, sie könnten gegensätzlicher kaum sein.

George Bush setzte nach den Al−Qaida−Angriffen auf New York und Washington alles daran, die Nato so rasch wie möglich in ein flexibles Eingreifbündnis zu verwandeln. Der Feind war mobil geworden, also musste es auch das Bündnis werden. Auf dem Prager Gipfel von 2002 drängten die USA ihre Verbündeten, die Nato weg von der Territorial−, hin auf Interessensverteidigung zu trimmen. Als sichtbares Zeichen dieser

strukturellen Mobilmachung wurde in Prag die Aufstellung der Nato Response Force (NRF) beschlossen, eines schnellen Interventionsverbandes, der weltweit zum Einsatz kommen können soll. Zwar hat die NRF bis heute nicht ihre Sollstärke von 20.000 Soldaten erreicht. Doch seit 2002 hat sich die Gestalt der Nato trotzdem stark gewandelt.

Eine Kommandoreform machte die bisher statische und in unzählige Hauptquartiere mit regionaler Verantwortung zerlegte Allianz ab 2002 schlagkräftiger und beweglicher für schnelle Interventionen. Seit Mitte 2006 gilt eine neue Kommandostruktur mit nun nur noch zwei mächtigen strategischen Hauptquartieren. Zeitgleich mit diesem Umbau erweiterte die Nato seit Beginn des neuen Jahrtausends den Kreis der kompatiblen Streitkräfte. Vor allem angesichts manch skeptischer westeuropäischer Partner im „alten

Europa“ (so das auf Deutschland und Frankreich gemünzte Diktum des damaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld im Irakkriegsjahr 2003) beschleunigte die Bush−Regierung ihre Pläne, die Nato in einer ersten Runde nach Osten auszudehnen.

Viele Menschen in den ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten, vor allem in Polen und Tschechien und Rumänien, hegten damals weitaus größere Sympathien für die Intervention im Irak als die meisten Westeuropäer – wussten sie doch aus eigener Erfahrung, was das Leben unter repressiven Unrechtsregimen bedeutet. Sie reihten sich in die „Koalition der Willigen“ ein und schickten Truppen ins Zweistromland, obwohl einige von ihnen damals noch gar keine Nato−Mitglieder waren.

Danach ging es schnell. Während der Amtszeit von Bush II hat die Nato sieben neue Staaten aufgenommen, die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen, Bulgarien – und eben den jetzigen Gipfelgastgeber Rumänien. Russlands Befindlichkeiten ließ Washington bei dieser Ausdehnung weitgehend außer Acht. Aus Bushs Sicht kann Russland schließlich keine Angst davor haben, dass sich demokratische Staaten seinen Grenzen näherten. Schließlich führten Demokratien keinen Krieg gegeneinander. Doch diesem Frieden traut der russische Präsident nicht.

Im Februar 2007 platzte Wladimir Putin der Kragen. Auf der Münchener Sicherheitskonferenz wütete der Kreml−Chef gegen die aus seiner Sicht amerikanische Imperialpolitik: „Wir sind Zeuge einer ungezügelten Macht, die die grundlegenden Regeln des Völkerrechts missachtet“, dozierte er erregt. In den „militärischen Abenteuern“ Amerikas kämen „Tausende von friedlichen Menschen ums Leben. Wem kann das schon gefallen?“, fragte er, wohlwissend, dass solche Eindämmungsrhetorik vor allem bei der europäischen Linken Zustimmung findet.

Seitdem lässt Putin kaum eine Gelegenheit aus, einen Keil in die Nato zu treiben. Sein Lieblingsthema sind seit geraumer Zeit die US−Pläne, in Tschechien und Polen eine Radar− beziehungsweise Abfangstellung gegen Langstreckenraketen zu errichten, die irgendwann aus Iran oder Nordkorea gen Amerika oder Europa geschossen werden könnten. Der Kreml hat bisher alle amerikanischen Vorschläge einer Kooperation (Inspektionen in den Raketenstützpunkten, Einbeziehung Teile von Russlands in den Schutzschirm, Stationierung der Raketen erst, wenn Iran bedrohlich aufgerüstet hat) zurückgewiesen. Stattdessen versteht es Putin geschickt, in Westeuropa politische Urängste zu wecken: Noch einmal amerikanische Raketen auf eurem Boden, wollt ihr das wirklich?

Doch dies ist freilich nicht der einzige Grund, warum eine Reihe von westeuropäischen Staaten die amerikanischen Ambitionen einer Groß−Nato derzeit ein wenig bremsen. Deutschland, heißt es aus diplomatischen Kreisen, sei schon bei der Haltung zum Kandidatenland Albanien über seinen Schatten gesprungen (ursprünglich wollten die Deutschen eine Nato−Einladung an Tirana ablehnen, nun werden sie ihr voraussichtlich zustimmen). Nun auch noch der Ukraine und Georgien eine Beitrittsperspektive zu geben, sei verfrüht, heißt es. Schließlich sei die Ukraine in dieser Frage völlig gespalten, und Georgien habe noch immer mit den Regionalkonflikten in Abchasien und Südossetien zu kämpfen. Die beiden Länder in die Allianz einzuschließen hieße vor allem, Probleme zu importieren.

Diese Haltung nehmen dem Vernehmen nach neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg ein. Hingegen unterstützen viele osteuropäische Staaten und Kanada – dort gibt es eine große ukrainische Diaspora – den US−Wunsch, die Ukraine und Georgien in den so genannten Membership Action Plan der Nato, kurz, MAP aufzunehmen. Auch dieses Akronym ist ein recht sprechendes. Denn der Weg jedes Staates, der in den MAP aufgenommen wird, wäre in der Tat wie auf einer Karte vorgezeichnet. Er führt in die Mitgliedschaft – ein anderer Ausweg ist nicht vorgesehen.

—-

* Während des Kalten Krieges der antizipierte Hauptkampfplatz zwischen den Truppen der Nato und des Warschauers Pakts