von Andreas Jungherr, Pascal Jürgens und Harald Schoen

Geht man nach den Nutzerzahlen, so gehört das E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages zu den erfolgreichsten Beispielen für demokratische Partizipation über das Internet. Tatsächlich bündeln jedoch nur sehr wenige E-Petitionen mehr als die Hälfte aller Unterschriften. Die öffentliche Unterstützung konzentriert sich also auf einem verschwindend kleinen Bruchteil aller öffentlichen E-Petitionen. Das E-Petitionssystem scheint allerdings nicht dem “Winner takes all”-Prinzip zu folgen. Auch wenn nur ein kleiner Bruchteil der E-Petitionen einen Großteil der Unterstützung auf sich konzentriert, profitieren auch kleinere, weniger erfolgreiche E-Petitionen von der Aufmerksamkeit, die erfolgreiche E-Petitionen erregen. Es scheint, als ob Aufmerksamkeit und Unterschriften von erfolgreichen auf weniger erfolgreiche E-Petitionen gleichsam überspringen.

Geht man nach den Nutzerzahlen, so gehört das E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages zu den erfolgreichsten Beispielen für demokratische Partizipation über das Internet. Tatsächlich bündeln jedoch nur sehr wenige E-Petitionen mehr als die Hälfte aller Unterschriften. Die öffentliche Unterstützung konzentriert sich also auf einem verschwindend kleinen Bruchteil aller öffentlichen E-Petitionen. Das E-Petitionssystem scheint allerdings nicht dem “Winner takes all”-Prinzip zu folgen. Auch wenn nur ein kleiner Bruchteil der E-Petitionen einen Großteil der Unterstützung auf sich konzentriert, profitieren auch kleinere, weniger erfolgreiche E-Petitionen von der Aufmerksamkeit, die erfolgreiche E-Petitionen erregen. Es scheint, als ob Aufmerksamkeit und Unterschriften von erfolgreichen auf weniger erfolgreiche E-Petitionen gleichsam überspringen.

Auf einer vom Bundestag bereitgestellten Internetplattform können interessierte Bürger online Petitionen an den Bundestag richten. Falls die Urheberin einer Petition dies wünscht, kann sie die Petition als „öffentlich“ kennzeichnen. Dies ermöglicht es dann anderen Nutzern des E-Petitionssystems, diese Petition auf der Internetplattform mitzuzeichnen. Gelingt es einer E-Petition, in den ersten drei Wochen nach ihrer Veröffentlichung auf der Petitionsplattform mehr als 50.000 Unterschriften zu sammeln, so wird die Petition in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages im Beisein der Urheberin der E-Petition diskutiert. 50.000 Unterschriften sind damit die entscheidende Hürde, die überwunden werden muss, ehe einer E-Petition und ihrer Urheberin Öffentlichkeitswirksamkeit garantiert ist (siehe zum deutschen E-Petitionswesen z.B. Riehm et al. 2009).

Wir untersuchten E-Petitionen seit der Einführung der derzeitigen E-Petitionsplattform am 14. Oktober 2008 bis zum 19. Januar 2010. In dieser Zeit fanden sich auf der Plattform 886 E-Petitionen mit mindestens einer Unterstützerunterschrift. 495.611 Nutzer hatten sich der Plattform bedient, um eine oder mehrere E-Petitionen einzureichen oder zu unterstützen. Insgesamt waren über eine Million Unterschriften zugunsten der 886 öffentlichen E-Petitionen geleistet worden. Dies sind beeindruckende Zahlen, vor allem wenn man die übliche Gelassenheit der deutschen Internetnutzer gegenüber Partizipationsangeboten im Netz bedenkt (man denke nur an das dröhnende Schweigen des „18. Sachverständigen“, also der Bürger, in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft).

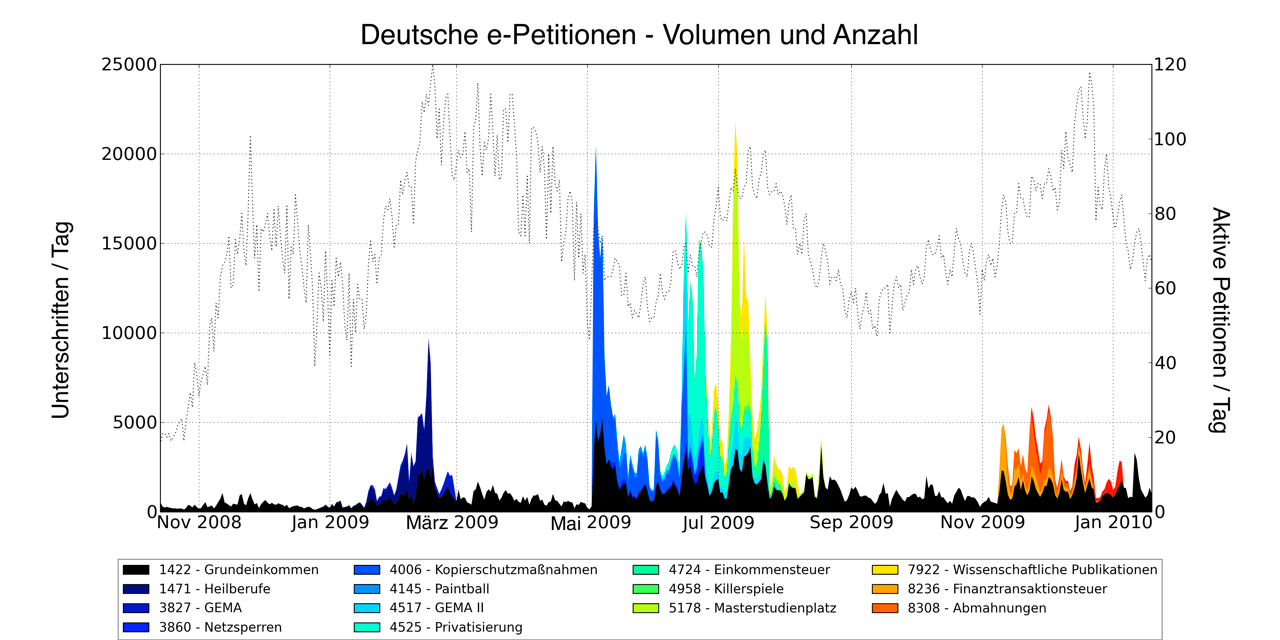

Mit den Methoden der „Computational Social Science“ (Lazer et al. 2009) haben wir das E-Petitionsverhalten genauer untersucht. Das folgende Schaubild zeigt die Summe aller Unterschriften im Laufe des Untersuchungszeitraums. Schwarz markiert sind alle Unterschriften die für E-Petitionen eingingen, denen es nicht gelang, über 10.000 Unterschriften zu sammeln. Die farblich abgesetzten Flächen zeigen die Unterschriften für E-Petitionen, die mehr als 10.000 Unterschriften auf sich vereinigen konnten. Von den 886 öffentlichen E-Petitionen im Untersuchungszeitraum gilt das nur für vierzehn E-Petitionen. Nur 1,5% der öffentlichen E-Petitionen bündeln also gut die Hälfte aller auf der E-Petitionsplattform eingegangenen Unterschriften.

[Für eine größere Version bitte das Schaubild anklicken]

Welche sind nun diese außerordentlichen E-Petitionen? Im Schaubild zeigen sich die E-Petitionen mit über 10.000 Unterschriften als plötzlich ansteigende und wieder abfallende Farbflächen. So sehen wir im Frühjahr 2009 die in der Öffentlichkeit stark diskutierte E-Petition für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Im Sommer 2009 finden sich dann gleich mehrere dieser populären E-Petitionen. Allen voran die E-Petition „Keine Indizierung und Sperrung von Internetseiten“ die im Sommer 2009 Teil der #zensursula-Kampagne gegen das umstrittene Netzsperrengesetz der damaligen Bundesregierung wurde.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, für das E-Petitionswesen gelte die Devise „Die Reichen werden reicher“ oder gar das Prinzip „The winner takes all“. Bei näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass eine andere Dynamik am Werk ist. Betrachtet man die Entwicklung der schwarzen Fläche im Schaubild, so sieht man, dass die E-Petitionen unter 10.000 Unterschriften zu Beginn des Untersuchungszeitraums täglich einige hundert Unterschriften erhalten. Dieses Muster wird gebrochen, sobald die außergewöhnlich erfolgreiche E-Petition für das bedingungslose Grundeinkommen auftritt. Während des Zeichnungszeitraums dieser E-Petition steigt auch die Summe der Unterschriften für kleinere E-Petitionen deutlich an. Der Erfolg einer E-Petition springt also, mit abgeschwächter Wirkung, auf andere in diesem Zeitraum unterzeichenbare E-Petitionen über. Dieses Muster findet sich im weiteren Verlauf des Untersuchungsraumes immer wieder und deutet auf eine Regelmäßigkeit hin. In Zahlen ausgedrückt, scheint eine E-Petition, die mehr als 10.000 Unterschriften erhält, weniger erfolgreichen E-Petitionen zusätzliche Unterschriften einzubringen. Aufmerksamkeit und Unterschriften scheinen also von erfolgreichen auf weniger erfolgreiche Petitionen überzuspringen. Oder, in anderen Worten: Politische Partizipation erzeugt politische Partizipation.

Literatur:

Jungherr, A., und P. Jürgens (2010) ”The political click: political participation through e-petitions in Germany,” Policy & Internet 2(4), 131-165.

Lazer, D., et al. 2009. “Computational Social Science.” Science 323 (5915): 721–723.

Riehm, U., C. Coenen, R. Lindner, und C. Blümel. 2009. Bürgerbeteiligung durch E-Petitionen: Analysen von Kontinuität und Wandel im Petitionswesen. Volume 29 of Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Berlin: Edition Sigma.

Die Autoren:

Andreas Jungherr arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Soziologie an der Universität Bamberg. Dort promoviert er zur Dynamik politischer Twitternutzung. Er twittert unter dem Namen @ajungherr.

Pascal Jürgens ist Kommunikationswissenschaftler und promoviert demnächst im Bereich der Online-Kommunikation. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in empirischen Methoden, insbesondere bei Sozialen Netzwerken und Modellierung.

Harald Schoen ist Politikwissenschaftler und Professor für Politische Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Zu seinen Forschungsgebieten gehören Wahlverhalten, Wahlkämpfe und ihre Wirkungen, Einstellungen zu außen- und sicherheitspolitischen Themen sowie Fragen der politischen Psychologie und der Politischen Kommunikation.