Kandahar, Afghanistan am 11. März 2012. Der 38-jährige US-Soldat Robert Bales verlässt nach einer durchzechten Nacht in den frühen Morgenstunden den Armeestützpunkt Camp Belambay. Er läuft in das nahe gelegene Dorf, betritt drei Häuser und erschießt insgesamt 16 Menschen, darunter neun Kinder. Einige seiner Opfer verbrennt er, dann kehrt er in das Lager zurück.

Ein Jahr später steht Bales vor einem amerikanischen Kriegsgericht. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für den Unteroffizier, seine Verteidiger führen psychische Probleme durch frühere Kampfeinsätze an. Ein Urteil ist noch nicht in Sicht.

Die Autorin und Filmemacherin Lela Ahmadzai vom Berliner Multimedia-Studio 2470media nahm den Jahrestag des Massakers zum Anlass, um mit den Menschen zu sprechen, die in den westlichen Medien nur selten auftauchen: die Angehörigen der Opfer. Für ihre Videoreportage Stille Nacht reiste sie nach Kandahar. Ein Unterfangen, das nicht leicht war, wie sie im Interview erzählt.

ZEIT ONLINE: Sie sind in Afghanistan aufgewachsen. War das für Sie ein Grund, gerade über diesen Fall zu berichten?

Lela Ahmadzai: Nachdem das Massaker passiert war, hatte ich recht schnell die Idee, darüber etwas zu machen, und bin dazu auch verschiedene Zeitungen und Zeitschriften angegangen. Ich bin Afghanin und mit 17 nach Deutschland ausgewandert. Paschto ist meine Muttersprache, so hatte ich einen direkten Zugang zu den Angehörigen. Die Recherche hat mehr als sechs Monate gedauert, denn die Menschen, mit denen ich sprechen wollte, haben kein Telefon oder E-Mail. Dazu kommt, dass sie nicht mehr in ihren Dörfern leben, wo das Massaker passierte. Sie sind über die ganze Provinz Kandahar verteilt. Ich brauchte also jemanden vor Ort, der losging, um diese Menschen erst einmal zu finden.

ZEIT ONLINE: In den hiesigen Medien werden meist nur „16 getötete Afghanen“ erwähnt. Wollten Sie den Opfern und den Angehörigen eine Stimme geben?

Ahmadzai: Ja. Aber ich wollte der Sache auch journalistisch auf den Grund gehen. Über die von dem Massaker direkt Betroffenen gab es fast keine Berichte. Ich hätte gerne auch mit weiblichen Zeugen gesprochen. Das durfte ich leider nicht, weil es Frauen nach den regionalen Sitten kaum gestattet wird, öffentlich zu sprechen. Geschweige denn gefilmt zu werden.

ZEIT ONLINE: Wie liefen die Gespräche ab?

Ahmadzai: Mein Ziel war es, aus jeder betroffenen Familie Überlebende zu interviewen. Der Film entstand in sieben Tagen in Kabul, was den Vorteil hatte, dass die drei Interviewpartner viel Zeit für mich hatten. Die Interviews, wie sie im Film und dem ergänzenden Footage zu sehen sind, entstanden am siebten Tag. Die Gespräche an den sechs Tagen davor waren aber nicht nur notwendig, um Vertrauen zu gewinnen, sondern auch, um zu verstehen, was gemeint war. Beispiel: Für Alter oder auch Uhrzeit – etwa als Zeitangabe „ich hatte eine Schulter Schlaf gehabt“ – verwendet man dort Einheiten, die kaum oder nur durch sehr detailliertes Nachfragen und gemeinsames Durchgehen in hiesige Zeitangaben zu übersetzen sind.

ZEIT ONLINE: Weshalb haben Sie sich entschieden, den fertigen Film so minimalistisch zu halten?

Ahmadzai: Für das Schwarz-Weiß-Format haben wir uns entschieden, da das Massaker ja in der Nacht, im Dunkeln passiert ist. Die Betroffenen hatten kein elektrisches Licht und alles, was passierte, nahmen sie nur silhouettenhaft wahr. Außerdem wirkten die Aufnahmen, die direkt nach dem Massaker gemacht wurden, in Farbe extrem brutal. Das hätte in unserem Film den Fokus weg von den Interviews und subtileren Botschaften genommen.

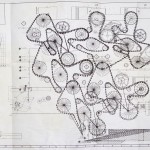

Bei 2470media produzieren wir Filme in erster Linie für das Internet – und wir möchten, dass möglichst viele Zuschauer sie bis zum Ende sehen. Dass mit dem kompakten Format nicht gleichzeitig eine verkürzte Darstellung des Themas einhergeht, ist dabei natürlich immer wieder die Herausforderung. Bei Stille Nacht haben wir zu den Interviews eine detailgetreue Karte des Geschehens und eine Chronologie der Ereignisse mit veröffentlicht. Der Film ist so „nur“ Teil eines größeren Ganzen.