Am kommenden Sonntag sind die Bürger in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, über die Finanzierung des Bahnprojekts „Stuttgart 21“ abzustimmen. Soll das Land seine Finanzierungsanteile zu „Stuttgart 21“ kündigen oder nicht? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Leider ist diese Frage im Stimmzettel zur Volksabstimmung nicht ganz so klar formuliert. Dort steht: „Stimmen Sie der Gesetzesvorlage ‚Gesetz über die Ausübung von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21‘ (S21-Kündigungsgesetz) zu?“ Ein zentrales Ziel der Plakat-Kampagnen beider Seiten zur Volksabstimmung war und ist es deshalb, den eigenen Anhängern zu erklären, ob sie nun mit „Ja“ oder mit „Nein“ stimmen müssen, um alles richtig zu machen. Nebenbei sollen die Kampagnen natürlich auch das eigene Lager mobilisieren und den ein oder anderen noch immer Unentschiedenen auf die eigene Seite ziehen. Doch: Wie gut können die Plakate diese Ziele umsetzen? Das hat nun eine Studie der Universität Hohenheim untersucht.

Für ihre Studie haben die Hohenheimer Forscher insgesamt 348 Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger aus einem Online Access Panel zu ihren Einstellungen zu Stuttgart 21 und ihrer Bewertung und Erinnerung der Plakate zur Volksabstimmung befragt. Ihre Bewertung von „Stuttgart 21“ und ihre Abstimmungspräferenz mussten die Teilnehmer zweimal angeben: Das erste Mal vor Studienbeginn. Das zweite Mal, nachdem sie die Plakate betrachtet und bewertet hatten. Aufgrund der Art der Stichprobenziehung ist die Untersuchung nicht repräsentativ, absolute Aussagen oder Vorhersagen über Einflüsse der Plakat-Kampagnen in der Gesamtbevölkerung sind deshalb nicht möglich. Allerdings ist dies bei Experimentaluntersuchungen auch nicht das Ziel. Hier geht es um relative Aussagen und den Einfluss bestimmter Merkmale (z.B. Einstellungen zu „Stuttgart 21“) auf das Verhalten der Befragten. Solche relativen Aussagen über das Verhalten von S21-Gegnern, -Befürwortern und Neutralen können durchaus getroffen werden. Denn alle drei Gruppen waren ausreichend und zu etwa gleichen Teilen in der Stichprobe vertreten.

Wie sich anhand der Ergebnisse leicht zeigen lässt, kommt es bei der Bewertung der Plakate – kaum überraschend – zu großen Unterschieden zwischen Befürwortern und Gegnern des Bahnprojekts. Beide Seiten bewerten jeweils „ihre“ Plakate besonders positiv und die Plakate der gegnerischen Seite besonders negativ. Interessanter sind deshalb die Bewertungen der neutralen und unentschiedenen Probanden. Hier zeigte sich ein deutliches Ergebnis: Die drei untersuchten Plakate der bunten Ja-Kampagne des Gegner-Bündnisses „Ja zum Ausstieg“ belegten die ersten drei Plätze. Die roten Nein-Plakate der Befürworter-Initiative „IG Bürger für Baden-Württemberg“ hingegen die letzten drei Plätze. Die Erklärung hierfür dürfte zum einen im aggressiven Slogan der Befürworter-Plakate („Wir sind doch nicht blöd!“), zum anderen in der sehr unterschiedlichen Plakatgestaltung liegen. Trotz oder gerade wegen dieser Störfaktoren wurden die Plakate der „Wir sind doch nicht blöd!“-Kampagne jedoch mit am besten erinnert.

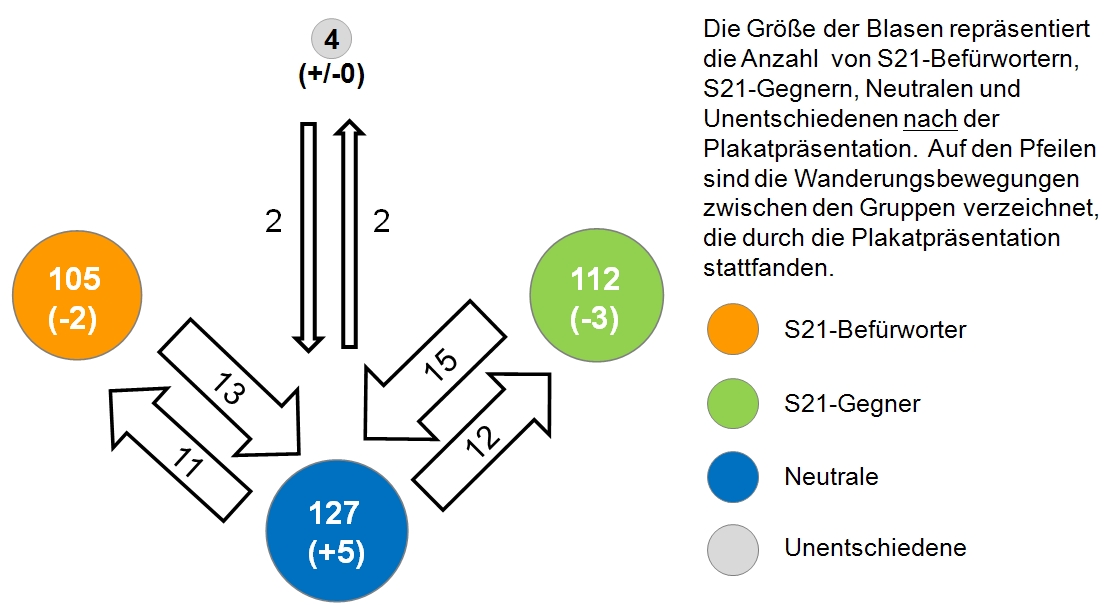

Noch interessanter als diese deskriptiven Befunde der Studie sind jedoch die Ergebnisse zum Einfluss der Plakatbetrachtung auf die Einstellungen der Probanden. Denn hier zeigte sich, dass – anders als vielleicht von Vielen vermutet – durchaus noch ein gewisses Beeinflussungspotenzial vorhanden ist. Trotz des nun schon jahrelang andauernden Bahnhof-Streits und der mittlerweile – auch nach dem Schlichterspruch von Heiner Geißler – eisern verhärteten Fronten. So änderten immerhin 55 der 348 Befragten (15,8 Prozent) ihre Meinung über „Stuttgart 21“ (auf einer 7er-Skala von „sehr positiv“ bis „sehr negativ“). Bei etwa einem Drittel dieser Probanden (18 Personen), fielen diese Änderungen auch recht deutlich aus (mindestens zwei Skalenpunkte). Eine weitere Folge der Plakatbetrachtung: Auch das geplante Abstimmungsverhalten änderte sich bei 23 Befragten (6,7 Prozent). Hierbei kam es nicht nur zu Verschiebungen zwischen dem Lager der ursprünglich noch Unentschiedenen und dem Ja- und Nein-Lager, sondern durchaus auch zu Verschiebungen zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager. Angesichts der intensiven Berichterstattung zu „Stuttgart 21“ und dem überdurchschnittlichen politischen Interesse der Befragten liegt es nahe, diese Verschiebungen insbesondere als eine Folge des „Erklär-Effektes“ der Plakate zu interpretieren. Offensichtlich wurde einem beträchtlichen Teil der Befragten erst durch die Plakat-Betrachtung klar, wie sie abstimmen mussten, um ihrer jeweiligen Einstellung zu „Stuttgart 21“ Ausdruck zu verleihen. Offen bleibt allerdings die Frage, bei wie vielen Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg dieser „Erklär-Effekt“ der Kampagnen noch rechtzeitig vor dem 27. November eintritt.

Blog

Zweitstimme

Das Politik-Blog