Gestrandet!

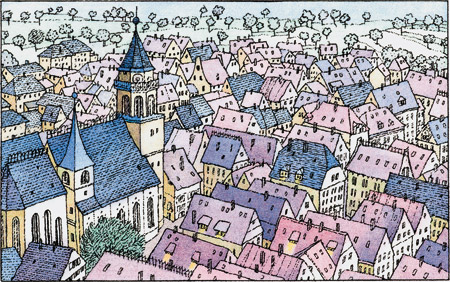

Ein bisschen zu lange haben Cyril, Anthea, Robert und Jane nach ihrem Picknick auf dem Kirchturmdach geschlafen – nun ist die Sonne untergegangen, und ihre Flügel sind verschwunden. Wieder hat der Sandelf sie in eine vertrackte Lage gebracht! Jetzt hilft nur noch mörderisches Geschrei…

Illustration: Sabine Friedrichson

Illustration: Sabine Friedrichson

Jeder leerte nun seine Taschen auf der Plattform des Turmes aus, wo Besucher aus den letzten einhundertfünfzig Jahren ihren Namen und den Namen ihrer Liebsten mit Federmessern in das weiche Blei geritzt hatten. Insgesamt besaßen die Kinder fünf Shilling und siebeneinhalb Pence. Sie einigten sich schließlich auf eine halbe Krone, die sie für einen angemessenen Preis hielten.

Anthea hatte zufällig ihr letztes Zeugnis in der Tasche, und nachdem sie ihren eigenen und den Namen der Schule davon abgerissen hatte, schrieb sie auf die Rückseite: »Hochwürden, wir sind sehr hungrig, weil wir den ganzen Tag haben fliegen müssen, und wir denken, dass es kein Diebstahl ist, was einen vor dem Hungertod errettet. Wir mochten Sie nicht fragen, denn wir hatten Angst, dass Sie Nein gesagt hätten, weil Sie zwar über Engel Bescheid wissen, aber uns doch nicht für Engel halten würden.«

»Nun mach doch schon Schluss«, sagten die Geschwister. So setzte Anthea nur noch hastig hinzu: »Glauben Sie uns bitte, dass unsere Beweggründe nicht unehrenhaft sind. Anbei eine halbe Krone als Beweis für unsere Aufrichtigkeit und Dankbarkeit. Nochmals besten Dank für Ihre Gastfreundlichkeit. Wir vier.« Die halbe Krone wurde in den Zettel eingewickelt, und die Kinder hatten das Gefühl, dass der Pfarrer nach der Lektüre dieses Briefes alles verstehen würde, soweit man überhaupt etwas verstehen konnte, ohne ihre Flügel gesehen zu haben.

Illustration: Sabine Wilharm

Illustration: Sabine Wilharm»Nun los«, sagte Cyril. »Die Sache ist natürlich nicht ohne Risiko. Wir sollten am besten auf der anderen Seite des Turmes senkrecht nach unten fliegen und uns dann dicht über den Büschen des Friedhofs halten. Dort scheint niemand zu sein, aber man kann nie wissen. Das Fenster liegt gerade über dem Gebüsch. Ich steige hinein und reiche die Sachen hinaus. Robert und Anthea nehmen alles entgegen, und Jane kann aufpassen. Sie hat die schärfsten Augen. Wenn sie jemanden sieht, dann pfeift sie. Halt den Mund, Robert! Für unsere Zwecke kann sie gut genug pfeifen. Es soll auch lieber gar kein richtiger Pfiff sein. So, wie sie es macht, klingt es natürlicher und vogelhafter. Und jetzt: Ab mit uns!«

Stehlen ist natürlich unrecht. Man muss aber immerhin sagen, dass den Kindern ihr Unternehmen in dieser Lage nicht wie Diebstahl vorkam. Sie betrachteten es als ehrlichen Handel. Weil zu Hause entweder Martha oder die Köchin alle Lebensmittel einkauften, hatten die Geschwister keine Ahnung, dass eine ganze gekochte Zunge, anderthalb Brathähnchen, ein Laib Brot und eine Siphonflasche in jedem Geschäft wesentlich mehr als eine halbe Krone gekostet hätten. Das alles reichte nämlich Cyril als »lebensnotwendige Nahrungsmittel« zum Speisekammerfenster hinaus, nachdem er seine Geschwister unentdeckt und ohne Zwischenfall an diesen erfreulichen Ort geleitet hatte. Er fand es heldenhaft, dass er den Versuchungen der Marmelade, der Apfeltaschen, des übrigen Gebäcks und der kandierten Orangenschale widerstand. Er war auch stolz, dass er den Vanillepudding stehen ließ, aber dieser Entschluss war nicht ganz so heldenhaft, denn dann hätte er die leere Schüssel wieder zurückbringen müssen.

Niemand, und war er noch so hungrig, hatte das Recht, Porzellanteller mit kleinen rosa Blümchen zu stehlen. Mit der Siphonflasche war es etwas anderes. Sie mussten etwas zu trinken haben, und da der Name des Herstellers auf dem Etikett stand, dachten sie, dass die Flasche auf jeden Fall zu ihm zurückfinden würde. Wenn sie noch Zeit hatten, wollten sie sie selber zurückbringen. Der Hersteller schien in Rochester zu wohnen, und das lag ja ohnehin auf ihrem Heimflug.

Sie brachten alles auf die Turmplattform hinauf und legten es auf ein Stück Butterbrotpapier, das Cyril im obersten Regal der Speisekammer entdeckt hatte. Als er es entfaltete, bemerkte Anthea: »Das gehört aber nicht zu den lebensnotwendigen Dingen.« – »Gehört es wohl«, widersprach er. »Wir müssen die Sachen doch irgendwo hinlegen, wenn wir sie teilen wollen. Jetzt aber los! Ich kann gar nicht sagen, wie hungrig ich bin.«

Das Picknick auf dem Kirchturm war unbeschreiblich. Die vier genossen die guten Sachen, und jeder aß, so viel er konnte: zuerst aus schierem Hunger und dann, weil alles so herrlich schmeckte. Aber nachdem sie so viel gegessen hatten, wie nur in sie hineinging, und nachdem auch der letzte Tropfen Mineralwasser getrunken war, wurden sie mit einem Mal unaussprechlich müde, besonders Anthea, die ja sehr früh aufgestanden war.

Ein Kind nach dem anderen verstummte und lehnte sich zurück, und ehe eine Viertelstunde verstrichen war, hatten sie sich alle ausgestreckt und mit ihren großen, weichen, warmen Schwingen zugedeckt und schliefen tief und fest. Die Sonne begann im Westen zu sinken. Der Schatten vom Kirchturm kroch über den Friedhof, über das Pfarrhaus, über das Feld, an welches das Pfarrhaus angrenzte. Und kurz darauf gab es gar keine Schatten mehr, die Sonne war gesunken, und die Flügel waren fort.

Die Kinder schliefen immer noch. Sie schliefen aber nicht mehr lange. Die Dämmerung ist zwar sehr romantisch, aber sie macht einen frösteln. Die vier flügellosen Geschwister zitterten vor Kälte und erwachten. Und da saßen sie nun, mitten auf dem Umgang um die Kirchturmspitze im dämmerigen Zwielicht, blaue Sterne zogen zuerst einzeln und dann zu zweit und zu zehnt über ihren Köpfen auf, sie waren Meilen von zu Hause entfernt, hatten nur noch etwas Kleingeld in der Tasche und ein schlechtes Gewissen wegen der Sache mit der »lebensnotwendigen Verpflegung«.

Sie starrten sich gegenseitig an. Cyril, der die Siphonflasche aufhob, sprach als Erster: »Wir ziehen lieber gleich los und sehen, dass wir dieses lästige Ding loswerden. Jetzt ist es schon so dunkel, dass wir die Flasche auch vor die Haustür des Pfarrers stellen können. Los, kommt!«

In einem kleinen Vorbau an einer Ecke des Umganges war eine Tür. Sie hatten sie schon beim Essen entdeckt, sich aber natürlich nicht darum gekümmert, denn wenn man Flügel hat, mit deren Hilfe man den ganzen Himmel erforschen kann, hält man Türen selbstverständlich für nebensächlich. Jetzt aber schauten sie die Tür an. »Hier geht’s natürlich raus«, sagte Cyril. Das stimmte sicher, aber die Tür war von der anderen Seite abgeschlossen. Die Welt wurde immer dunkler, sie waren noch weit von zu Hause entfernt, und die leere Siphonflasche mussten sie auch noch irgendwie loswerden.

Ob eins der Geschwister geweint hat? Auf jeden Fall waren sie alle eine Zeit lang ziemlich fassungslos. Als sie wieder etwas ruhiger geworden waren, steckte Anthea ihr Taschentuch in die Schürzentasche, schlang ihren Arm um Jane und sagte: »Morgen früh können wir mit unseren Taschentüchern winken. Bis dahin sind sie auch wieder trocken. Und dann wird schon jemand heraufkommen und uns hinauslassen…« – »Und die leere Siphonflasche entdecken«, unterbrach Cyril sie niedergeschlagen, »und dann werden wir wegen Diebstahls ins Gefängnis geworfen…« – »Du hast gesagt, es sei kein Diebstahl. Du hast gesagt, du wärst ganz sicher, dass es keiner ist.« – »Jetzt bin ich aber nicht mehr so sicher«, antwortete Cyril kurz.

»Wirf das verdammte Ding doch in die Büsche«, schlug Robert vor. »Dann kann uns niemand etwas anhaben.« – »O ja!« Cyril stieß ein bitteres Lachen aus. »Und dann fliegt es jemandem auf den Kopf, und wir sind zu allem andern auch noch Mörder.« – »Wir können doch nicht die ganze Nacht hier oben bleiben«, stieß Jane hervor. »Ich will mein Abendbrot haben.« – »Abendbrot brauchst du sowieso nicht mehr«, stellte Robert fest. »Wir haben doch gerade erst zu Mittag gegessen.« – »Ich will es aber trotzdem«, sagte Jane. »Und erst recht, wenn wir die ganze Nacht hier oben bleiben müssen. O Anthea, ich will nach Hause!«

»Pscht, pscht«, machte Anthea, »nicht, mein Herzchen, es wird schon alles wieder gut, nicht, nicht…« – »Lass sie doch weinen«, rief Robert verzweifelt. »Wenn sie laut genug heult, hört uns vielleicht jemand und lässt uns heraus.« – »Und sieht die Siphonflasche«, warf Anthea geschwind ein. »Sei nicht so herzlos, Robert! O Jane, sei doch ein Mann!« Jane versuchte, ein Mann zu sein, und dämpfte ihr Geheul zu einem Schluchzen.

Nach einer Weile sagte Cyril langsam: »Seht mal, das mit dem Siphon müssen wir riskieren. Ich steck ihn in meine Jacke. Vielleicht sieht ihn da keiner. Ihr anderen geht eben möglichst dicht vor mir. Im Pfarrhaus brennt Licht, man ist also noch nicht zu Bett gegangen. Wir werden so laut schreien, wie wir können. Alle auf einmal, nachdem ich bis drei gezählt habe. Robert, du musst wie eine Lokomotive heulen, so, wie du es immer tust, wenn du Eisenbahn spielst. Die Mädchen können es machen, wie sie wollen. Eins, zwei, drei!« Ein vierfaches Gebrüll zerriss den Abendfrieden. Ein Hausmädchen, das im Pfarrhaus gerade die Gardinen zuzog, hielt erschrocken inne.

»Eins, zwei, drei!« Noch ein Schrei, vielstimmig und gellend. Er scheuchte die Eulen und die Spatzen auf, die mit wildem Geflatter von ihren Schlafplätzen im Turm aufstoben. Das Mädchen ließ die Pfarrhausgardine im Stich und rannte die Pfarrhaustreppe hinunter in die Pfarrküche. Dort fiel sie in Ohnmacht, nachdem sie einem Diener und der Köchin und dem Vetter der Köchin erklärt hatte, dass sie einen Geist gesehen hätte. »Eins, zwei, drei!«

Der Pfarrer stand bereits auf der Schwelle seines Hauses, und der Schrei, der ihm diesmal entgegenschlug, ließ keinerlei Zweifel mehr zu. »Um Himmels willen«, sagte er zu seiner Frau, »ich glaube, in der Kirche wird jemand ermordet! Reich mir meinen Hut und einen dicken Stock, und sag Andreas, dass er mir folgen soll. Vermutlich ist es der Wahnsinnige, der den Aufschnitt und die Zunge gestohlen hat.«

Die Geschwister hatten das Licht aufblitzen sehen, als der Pfarrer die Haustür geöffnet hatte. Sie erkannten seine schattenhafte Gestalt auf der Schwelle und unterbrachen ihr Geschrei, um Luft zu holen und um abzuwarten, was er tun würde. Als er sich nach seinem Hut umdrehte, sagte Cyril hastig: »Jetzt denkt er, er hätte sich nur eingebildet, dass er etwas gehört hat. Ihr habt nicht laut genug geschrien! Noch mal! Eins, zwei, drei!«

Das war der beste Schrei der Nacht, und die Frau des Pfarrers klammerte sich mit beiden Armen an ihren Mann und schrie vor Schreck mit. »Du darfst nicht gehen!«, jammerte sie. »Nicht allein. Jessie!« Das Mädchen war wieder zu sich gekommen und stürzte aus der Küche herbei. »Andreas soll kommen! Ein gefährlicher Wahnsinniger steckt in der Kirche! Andreas muss sofort hinüberlaufen und ihn zu fassen kriegen.«

»Wenn man den dabei bloß nicht selber zu fassen kriegt«, murmelte Jessie insgeheim, als sie wieder in die Küche zurückging. »Hör mal, Andreas«, sagte sie dann, »da schreit jemand in der Kirche wie verrückt, und die Frau sagt, du sollst rübergehen und ihn zu fassen kriegen.« – »Nicht allein, kommt gar nicht in Frage«, murmelte Andreas leise, aber entschlossen. Zu seinem Herrn sagte er jedoch nur: »Ja, Sir?« – »Hast du diese Schreie gehört?« – »Ja, ich glaub, ich hab da irgendwas gehört«, antwortete Andreas. – »Nun gut, dann vorwärts!«, befahl der Pfarrer. »Liebe Margret, die Pflicht befiehlt mir, dass ich gehe!« Er führte seine Frau mit sanfter Gewalt ins Wohnzimmer zurück, schlug die Tür zu und stürzte hinaus, wobei er Andreas am Arm mit sich zerrte.

Ein Schwall von Rufen begrüßte sie. Als danach abermals Stille herrschte, rief Andreas: »He, Sie da! Haben Sie gerufen?« – »Ja«, riefen vier entfernte Stimmen zurück. – »Die Rufe scheinen aus der Luft zu kommen«, bemerkte der Pfarrer. »Sehr merkwürdig.« – »Wo sind Sie?«, rief Andreas, worauf Cyril mit seiner tiefsten Stimme so laut wie möglich antwortete: »Kirche! Turm! Spitze!« – »Dann kommen Sie runter!«, befahl Andreas, und dieselbe Stimme antwortete: »Unmöglich! Tür verriegelt.«

»Du meine Güte«, sagte der Pfarrer. »Andreas, hol die Stalllaterne. Vielleicht wär es ganz gut, wenn wir noch einen Mann aus dem Dorf holten.« – »Damit ich unterwegs dann die ganze Bande, die vermutlich dahintersteckt, auf dem Hals habe! Nein, Sir, wenn das keine Falle ist, will ich Otto heißen! Der Vetter von der Köchin ist gerade da. Er ist Wildhüter, Sir, und daran gewöhnt, mit verdächtigen Typen umzugehen. Und er hat sein Gewehr bei sich.«

Der Sandelf aus der Feder der britischen Autorin Edith Nesbit (1858 bis 1924) erscheint im Herbst 2008 in der neuen ZEIT Kinder-Edition. Wir drucken Auszüge (in der Übersetzung von Sybil Gräfin Schönfeldt) vorab

Hast du die letzte Folge verpasst? Du findest sie hier