Indianer! In England!

Das weiße Ferienhaus wird belagert, und Cyril, Anthea, Robert und Jane versuchen, so indianisch auszusehen wie möglich. Indianermäßigen Mut brauchen sie auch …

Illustration: Sabine Friedrichson

Illustration: Sabine Friedrichson

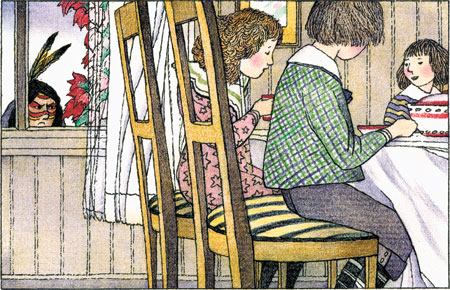

Dort, zwischen den roten Blättern des wilden Weins, in der Fensterecke, dort kam ein Gesicht zum Vorschein, ein braunes Gesicht mit einer scharfen Nase und einem schmalen Mund und großen klaren Augen. Es war bunt bemalt, von langem schwarzem Haar umrahmt, und in diesem Haar steckten Federn. Den Kindern im Esszimmer blieb vor Entsetzen der Mund offen. Der Siruppudding auf ihren Tellern wurde kalt und fest. Sie waren wie gelähmt. Da zog sich das federgeschmückte Haupt plötzlich vorsichtig zurück, und der Zauber war gebrochen. »Da!«, stöhnte Anthea. »Ich hab’s euch doch gesagt!« Der Siruppudding war nun wirklich ungenießbar geworden. Sie wickelten ihre Portionen hastig in Zeitungspapier ein und versteckten sie in dem großen Eisenkorb, in dem Anmachpapier für den Kamin gesammelt wurde. Dann stürzten sie nach oben, um Kriegsrat zu halten.

»Waffenstillstand!«, sagte Cyril mit einer ritterlichen Geste, sobald sie das Schlafzimmer der Mutter erreicht hatten. »Anthea, tut mir leid, dass ich so ein Hornochse war.« – »Schon gut«, antwortete Anthea. Vom Fenster aus konnten sie keine weiteren Spuren von Indianern entdecken. »Und was sollen wir jetzt machen?«, fragte Robert.

»Mir ist nur eines eingefallen«, antwortete Anthea, die von allen als Heldin des Tages betrachtet wurde, »und zwar dies: Wir sollten uns so indianisch anziehen, wie es geht, und dann aus dem Fenster schauen oder sogar aus dem Haus gehen. Dann denken sie vielleicht, dass wir mächtige Häuptlinge eines großen Nachbarstammes sind, und … und dann tun sie uns vielleicht nichts, weil sie Angst vor der Rache unseres Stammes haben.« »Aber was geschieht mit der Köchin?«, fragte Jane.

Illustration: Sabine Wilharm

Illustration: Sabine Wilharm»Hast du das wieder vergessen? Sie können doch nichts merken«, sagte Robert. »Ich glaube, Anthea hat recht«, meinte Cyril, »aber wir werden schrecklich viele Federn brauchen.« – »Ich laufe schnell in den Hühnerstall hinunter«, schlug Robert vor. »Einer von den Truthähnen ist auch im Stall. Ich könnte ihm die Federn abschneiden. Hol mir doch mal meine Ausschneideschere.«

Nach gründlicher Erkundung waren sie davon überzeugt, dass sich keine Indianer im Hühnerhof herumtrieben. Robert brach auf. Fünf Minuten später war er wieder da, blass, aber mit vielen Federn. »Passt mal auf«, sagte er, »die Lage ist verdammt ernst. Ich habe die Federn abgeschnitten, und als ich mich umdrehte, um wieder rauszugehen, da linste mich ein Indianer aus dem alten Hühnerkorb heraus an. Ich hab nur schnell die Federn genommen, dann gab ich ein Indianergeheul von mir und war weg, ehe er unter dem Korb hervorkriechen konnte. Anthea, hol die bunten Wolldecken aus unseren Betten, ja?«

Mit Wolldecken, Federn und bunten Halstüchern kann man sich ziemlich leicht als Indianer verkleiden. Leider hatte keines der Geschwister lange schwarze Haare, aber es war noch eine Menge schwarzes Papier übrig, das sie gekauft hatten, um die Schulbücher darin einzuschlagen. Sie schnitten es zu lauter dünnen Streifen und banden es sich mit goldgelben Bändern von den Sonntagskleidern der Mädchen um den Kopf.

»Aber unsere Gesichter haben nicht die richtige Farbe«, wandte Anthea ein. »Wir sind alle viel zu blass, und Cyril sieht geradezu wachsbleich aus.« – »Tu ich überhaupt nicht«, sagte Cyril. »Die echten Indianer draußen sehen bräunlich aus«, warf Robert hastig ein, »aber ich finde, wir sollten richtig rot aussehen: Wenn man eine Rothaut ist, dann muss man auch rote Haut haben.« Die Farbe, mit der die Köchin die Backsteine in der Küche wieder schön rot machte, war das Roteste, was es im ganzen Haus gab. Die Geschwister verrührten das Farbpulver in einer Untertasse mit etwas Milch. Dann bemalten sie sich sorgfältig die Gesichter und die Hände, bis sie so rot waren, wie es sich für eine Rothaut gehört. Es wurde ihnen gleich bewiesen, wie fürchterlich sie aussahen, denn im Flur kam ihnen die Köchin entgegen und stieß bei ihrem Anblick einen schrillen Schrei aus. Dieser Test befriedigte die Kinder ungemein. Sie flüsterten ihr hastig zu, sie solle sich nicht anstellen, es sei doch nur ein Spiel, und dann stürzten die vier wolldeckenumwickelten, gefiederten Rothäute los.

Entlang der Hecke, die den wildwachsenden Garten von den Beeten trennte, war eine Reihe von dunklen Häuptern zu sehen, alle in prachtvollem Federschmuck. »Es ist unsere einzige Chance«, flüsterte Anthea, »und es ist auf jeden Fall besser, als ihre blutrünstige Attacke abzuwarten. Wir müssen wie wild angeben. Also los. Jippii!« Mit einem vierfachen Kriegsgeheul stürmten sie durch die Pforte und stellten sich in kriegerischer Haltung vor der Reihe der Indianer auf. Diese waren fast alle gleich groß, genauso groß wie Cyril.

»Ich hoffe nur, dass sie unsere Sprache sprechen«, murmelte Cyril. Anthea war davon überzeugt. Sie hatte ein weißes Handtuch an einen Spazierstock gebunden. Das sollte eine Unterhändlerfahne darstellen, und sie schwenkte sie in der Hoffnung, dass die Indianer dies begriffen. Offensichtlich war das der Fall, denn ein Indianer, der brauner als die anderen war, trat einen Schritt vor.

Ihr wollt eine Versammlung?«, fragte er in fließendem Englisch. »Ich bin Goldener Adler, ich gehöre zum mächtigen Stamm der Felsbewohner.« – »Und ich«, antwortete Anthea geistesgegenwärtig, »ich bin der Schwarze Panther, der Häuptling des … des … des Mazawattee-Stammes. Meine Brüder, die Mazawattees, liegen hinter dem Kamm des jenseitigen Hügels auf der Lauer.« – »Und was sind dies hier für mächtige Krieger?«, fragte Goldener Adler, wobei er sich den anderen zuwandte. Cyril sagte, dass er der Häuptling Rotfuß sei, vom Kichernden Kongostamm, und als er sah, dass Jane an ihrem Daumen herumsaugte, weil ihr offensichtlich kein Name für sich selbst einfiel, setzte er hinzu: »Dies ist der große Krieger Wilde Katze, Pussy Ferox, wie wir sie in diesem Lande nennen, der Häuptling des gewaltigen Shikisee-Stammes.«

»Wer aber bist du, erhabene Rothaut?«, fragte der Goldene Adler plötzlich Robert, der so verdutzt war, dass er nur antworten konnte, er sei Bob, der Hauptmann der Berittenen Kap-Polizei. »Und jetzt«, fuhr der Schwarze Panther fort, »jetzt brauchen wir nur zu pfeifen, dann werden unsere Krieger auftauchen, die eurer kleinen Streitmacht zahlenmäßig bei Weitem überlegen sind. Widerstand ist also zwecklos. Kehrt deshalb heim in euer Land, o Brüder, raucht die Friedenspfeife in euren Wampums mit euren Squaws und euren Medizinmännern, kleidet euch in eure schönsten Wigwams und verzehrt dazu die saftigen Mokassins.«

»Du hast alles verwechselt«, murmelte Cyril wütend. Aber der Goldene Adler schaute Anthea nur abwartend an. »Deine Sitten sind anders als die unsren, Schwarzer Panther«, antwortete er, »bring deinen Stamm herbei, damit wir mit ihnen eine festliche Versammlung halten können«

»Wir werden sie schon herbeiholen«, drohte Anthea, »mit ihren Pfeilen und Bogen und Tomahawks und Skalpiermessern und mit allem, was ihr euch nur vorstellen könnt, wenn ihr jetzt nicht auf der Stelle von hier verschwindet.« Sie hatte zwar tapfer und energisch gesprochen, die Herzen der Geschwister schlugen aber trotzdem wie wild, und sie atmeten keuchend und aufgeregt. Denn die kleinen echten Rothäute schlossen einen Kreis um sie und rückten ihnen mit grimmigem Murmeln immer näher, sodass sie sich plötzlich von lauter dunklen, drohenden Gesichtern umringt sahen.

»Es hat keinen Zweck«, flüsterte Robert, »ich hab‘s von Anfang an gewusst. Wir müssen uns zum Psammed retten. Es kann uns vielleicht helfen. Und wenn nicht – na ja, bei Sonnenuntergang werden wir wahrscheinlich wieder lebendig werden. Ich möchte nur wissen, ob das Skalpieren wirklich so wehtut, wie sie immer sagen.« – »Ich schwenke jetzt wieder die Fahne«, kündigte Anthea an. »Wenn sie zurückweichen, rennt los!«

Sie schwenkte das Handtuch, und der Häuptling befahl seinen Kriegern, zurückzutreten. Da machten die vier Geschwister einen Ausfall an der Stelle, wo die Reihe der Indianer am dünnsten war. Sie rissen im ersten Ansturm ein halbes Dutzend Indianer um und sprangen über ihre mit Decken umhüllten Körper. Dann liefen sie in die Sandkuhle. Diesmal hatten sie keine Zeit, den sicheren Karrenweg zu nehmen, sie sprangen einfach über den steilen Rand und hüpften und rutschten und stolperten und stürzten durch die gelben und blassblauen Blumen und das verwelkte Gras, an den Nestausgängen der Schwalben vorbei, und ließen sich das letzte Stück einfach rollen.

Der Goldene Adler und seine Stammesgenossen holten sie gerade an der Stelle ein, wo sie am Morgen das Psammed gesehen hatten. »Ihr habt uns angelogen, Schwarzer Panther von den Mazawattees, und auch du, Großer Häuptling Rotfuß, auch ihr, Pussy Ferox und Bob von der Berittenen Kap-Polizei. Nicht mit Worten habt ihr uns belogen, sondern durch euer Schweigen. Ihr habt uns unter dem Schutz der Friedensfahne der Bleichgesichter belogen. Es ist niemand von eurem Stamm in der Nähe. Sie sind fort, weit fort und jagen den Hirsch und das Reh. Zu was wollen wir sie verurteilen?«, schloss er.

»Lasst uns ein Feuer entfachen!«, riefen die Indianer, und schon meldete sich ein Dutzend von ihnen freiwillig, um Holz zu suchen. »Heißt das, dass ihr uns zuerst skalpieren und danach braten wollt?«, erkundigte sich Anthea entsetzt. »Natürlich!«, Die Rothaut warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »So wird es immer gemacht.« Die Indianer schlossen einen Kreis um die Kinder und setzten sich in den Sand. Diejenigen von ihnen, die zum Holzsuchen ausgeschwärmt waren, kamen allmählich wieder zurück, aber mit leeren Händen. Sie hatten kein Holz gefunden, womit sie einen Feuerstoß hätten errichten können. Das ist in jener baumlosen Gegend von Kent kein Wunder. Die Kinder stießen einen Seufzer der Erleichterung aus, der sich jedoch nur zu bald in ein Schreckensstöhnen umwandelte. Denn jetzt blitzten blanke Messer um sie herum auf, und im nächsten Augenblick wurde jedes Kind von einem Indianer gepackt. Die Gefangenen kniffen die Augen zu und warteten auf den scharfen Schmerz des Messerschnitts. Er blieb jedoch aus.

Einen Moment später wurden sie freigelassen und sanken erschöpft zu Boden. Ihr Kopf tat überhaupt nicht weh, er fühlte sich nur überraschend kühl an. Wilde Kriegsschreie gellten in ihren Ohren, und als sie die Augen aufzuschlagen wagten, da sahen sie vier ihrer Feinde mit wilden Sprüngen und Schreien um sie herumtanzen, und jeder der vier schwenkte einen Schopf langes schwarzes Haar in der erhobenen Faust. Sie fuhren mit den Händen zum Kopf – ihre eigenen Haarschöpfe waren an Ort und Stelle! Die Indianer hatten die Kinder tatsächlich skalpiert, aber sie hatten sie nur ihrer schwarzen Papierlocken beraubt. Die Geschwister fielen einander in die Arme und schluchzten und lachten. »Ihre Skalpe sind in unserer Hand«, sang der Häuptling, »und sie saßen ihnen nur lose auf den Unglücksschädeln! Sie glitten glatt in die Hände der Sieger – ohne Kampf, ohne Widerstand, eine leichte Beute für die siegreichen Felsbewohner! Ah, was ist ein Skalp denn wert, der sich so leicht gewinnen lässt!«

Gleich holen sie sich unsere echten Haare, das wirst du schon sehen«, sagte Robert, indem er etwas von der roten Farbe auf Gesicht und Händen abzuwischen versuchte. »Um unsere gerechte und glühende Rache sind wir betrogen worden«, ging der Kriegsgesang weiter. »Oh, das fremde, widernatürliche Land, wo es kein Holz zu finden gibt, das man braucht, um seine Feinde zu rösten! Oh, ihr endlosen Wälder unserer Heimat, wo sich ein Baum an den anderen reiht, Holz genug, um alle Feinde zu verbrennen! Ach, wären wir doch wieder in den Wäldern unserer Heimat!«

Mit einem Mal blendete die Kinder nur noch hell wie ein Blitz der gelbe Sand. Bei den letzten Worten ihres Häuptlings waren alle Indianer verschwunden. Das Psammed musste die ganze Zeit in der Nähe gewesen sein, und es hatte dem Indianerhäuptling seinen Wunsch erfüllt.

Martha brachte einen Krug mit einem Muster aus Störchen und Schilfgräsern heim. »O Martha, du bist ein Schatz!«, seufzte Anthea und schlang die Arme um sie. »Ja«, kicherte Martha, »genießt das mal, solange ihr mich noch habt. Sobald eure Mutter da ist, werde ich ihr sagen, dass ich gehen will.« – »Aber Martha, sind wir denn so schlimm zu dir gewesen?«, fragte Anthea entsetzt. »Ach, das ist es doch nicht, Anthea.« Martha kicherte immer heftiger. »Ich werd mich verheiraten. Es ist Bill, der Wildhüter. Seit ihr neulich mit ihm vom Pfarrer nach Hause kamt, hat er mir einen Heiratsantrag nach dem anderen gemacht, und heute hab ich ihm mein Jawort gegeben.«