Manchmal lösen die einfachsten Fragen die größten Irritationen aus. ZEIT ONLINE etwa wollte lediglich wissen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in welchem Bundesland leben. (Man kann sich an dem Ausdruck stören oder ihn albern finden, aber er umfasst alle diejenigen, die als Migranten wahrgenommen werden, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit). Wir hatten mit einem Zeitaufwand von einer halben Stunde gerechnet. Daraus wurden drei Wochen.

Menschen mit Migrationshintergrund sind hierzulande ein Politikum. Alle reden über sie, ziehen diesen Begriff für allerhand Vergleiche heran – doch niemand weiß, wie viele damit genau bezeichnet werden. Hier die Geschichte unserer Recherche.

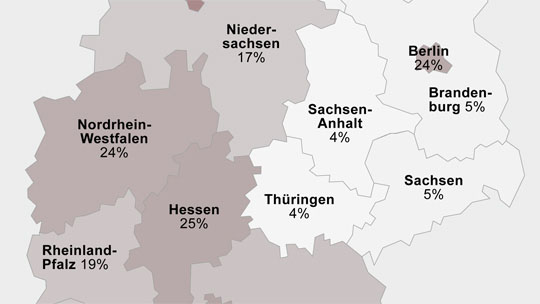

Als Antwort auf die obige Frage wurde uns vom Statistischen Bundesamt mitgeteilt, genaue Zahlen könnten nur für die alten Bundesländer angegeben werden. Für fünf Bundesländer gebe es sie nicht. Zitat: „590.000 Personen mit Migrationshintergrund lebten 2010 zusammengenommen in den Neuen Bundesländern.“

„Die Zahlen gibt es nicht“

Für eine genauere Aufschlüsselung dieser Zahl verweist man an die fraglichen fünf Statistischen Landesämter. Doch keines davon will mehr sagen als diese eine pauschale Zahl für alle zusammen. Eine Aufschlüsselung der Migranten für jedes Bundesland ist angeblich nicht erhältlich.

Dass das nicht ganz stimmt, lässt eine interne Mail vermuten, die ganz offensichtlich aus Versehen an uns geschickt wird. Denn sie legt nahe, dass diese Pauschalzahl eine Verabredung ist: Diese unsere Anfrage „ist wahrscheinlich an alle neuen Bundesländer gegangen; werden Sie koordinieren?“, heißt es da aus Thüringen. Und: „Sicherlich ist die Datenlage in unseren Ländern ähnlich ‚dünn‘.“ Dass das „dünn“ in Anführungszeichen steht, bietet viel Spielraum für Spekulationen. Die Antwort aus Brandenburg lautet: „ja ich werde dem Journalisten mitteilen, dass es keine Daten für die einzelnen NBL [Neue Bundesländer, Anm. d. Autors] gibt.“

Soll das etwa heißen, dass die Zahlen existieren, aber nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen? Wir sind verwundert und fragen weiter: Bei den Statistikämtern und beim für sie zuständigen Bundesinnenministerium.

Und tatsächlich, die Zahlen existieren. Hier zu sehen als Google Fusion Table.

Sie werden bei der jährlichen Erhebung von Bevölkerungsdaten, dem sogenannten Mikrozensus, detailliert und methodisch erfragt, sollen jedoch nicht öffentlich verwendet werden. Offiziell lautet der Grund für die Nicht-Veröffentlichung, der uns nun genannt wird: Zu kleine Fallzahlen, daher zu große Fehlerwahrscheinlichkeit nach der Hochrechnung.

Beim Mikrozensus wird jährlich ein Prozent der Haushalte in Deutschland von den Statistischen Landesämtern befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung werden auf das jeweilige Land hochgerechnet – grob gesagt: mit 100 multipliziert. Ausnahme: Ein abgefragter Fall tritt zu selten auf, was natürlich in bevölkerungsschwachen Bundesländern häufiger vorkommt. Dann wird allerdings nicht im Einzelfall nach Lust und Laune entschieden. Vielmehr gibt es einen klar definierten einheitlichen Schwellenwert. Dagmar Ertl vom Statistischen Amt Saarland erklärt:

Es gibt sie doch, aber sie sind ungenau

„Bei Stichprobenerhebungen wie dem Mikrozensus treten zufallsbedingte Fehler auf. Das sind Abweichungen, die darauf zurückzuführen sind, dass nicht alle Einheiten der Grundgesamtheit befragt wurden. Als Schätzwert für den zufallsbedingten Stichprobenfehler dient der so genannte Standardfehler, der aus den Einzeldaten der Stichprobe berechnet wird. Für hochgerechnete Jahresergebnisse, das heißt für weniger als 50 Fälle in der Stichprobe geht der einfache relative Standardfehler über 15 Prozent hinaus. Solche Ergebnisse haben nur noch einen geringen Aussagewert und sollten deshalb für Vergleiche nicht mehr herangezogen werden. Hochgerechnete Besetzungszahlen unter 5.000 werden demzufolge nicht nachgewiesen und in Veröffentlichungen des Mikrozensus durch einen Schrägstrich („/“) ersetzt.“

Aus diesem Grund tauche etwa die Bevölkerungsgruppe der Über-95-Jährigen in Hamburg nur als „/“ in Veröffentlichungen auf, sagt Dr. Jürgen Delitz vom Statistikamt Nord (Hamburg / Schleswig-Holstein). Diese Gruppe sei schlicht zu klein.

Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund in den Neuen Bundesländern indes ist mit den genannten 590.000 größer als eine halbe Million Menschen. Selbst in Mecklenburg-Vorpommern leben laut der internen Statistik hochgerechnet 77.000 von ihnen – deutlich mehr also als die geforderten 5.000.

Auf erneute Nachfrage argumentieren die Behörden plötzlich mit der relativen Zahl, die zu gering sei, um sichere Aussagen zu treffen. In der Tat beträgt die Quote der Menschen mit Migrationshintergrund im Osten knapp fünf Prozent. Im Westen sind es rund 22 Prozent.

Das Statistische Landesamt Saarland bestätigt allerdings das Naheliegende: Mit dem absoluten Schwellenwert 5.000 seien „auch potenziell niedrige relative Fallzahlen abgedeckt“.

Prof. Dr. Walter Krämer, Statistikprofessor an der TU Dortmund, kritisiert uns gegenüber die Nicht-Veröffentlichung detaillierter Zahlen als nicht nachvollziehbar: „Die wahren Motive der Datenproduzenten sind für mich ein Mysterium.“ Für uns auch, wir fragen weiter, unsere Mails erreichen immer höhere Ränge der Bürokratie, wie wir an den Absendern sehen.

„Migranten sind untererfasst“

Schließlich taucht ein neues Argument auf. Per Mail erklärt das Statistische Bundesamt: „Die nichtdeutsche Bevölkerung wird zudem gegenüber der deutschen Bevölkerung im Mikrozensus untererfasst. Diese Untererfassung ist in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlicher ausgeprägt, als in den anderen Bundesländern. Teilweise erreicht die Untererfassung das Dreifache im Vergleich zur regulären Auswahl. In diesen Fällen wird in dieser Bevölkerungsgruppe nicht jeder hundertste, sondern nur jeder dreihundertste befragt.“

Die Nichtveröffentlichung wird in dieser Mail auch nicht mehr allein mit der Fehlerquote erklärt, sondern mit „methodischen Gründen“: „Aufgrund der vorstehend genannten Sachlage und der daraus resultierenden geringeren Datenqualität haben sich die Statistischen Landesämter von Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus methodischen Gründen dazu entschlossen – unabhängig von der Höhe eines statistischen Schwellenwertes – keine Ergebnisse aus dem Mikrozensus für Ausländerinnen und Ausländer und Personen mit Migrationshintergrund auf der Ebene der einzelnen Bundesländer zu publizieren.“

Es folgen weitere Erläuterungen, unter anderem vom Landesamt für Statistik in Brandenburg, die sich auf die „Klumpenform“ der Befragungsbezirke beim Mikrozensus beziehen. In Kurzform besagen sie, dass die Methode des Mikrozensus nicht dazu taugt, Menschen mit Migrationshintergrund korrekt zu zählen. Die Daten, die bei dem Verfahren herauskommen, seien zu ungenau, zu schlecht. Zufällige Befragung und Hochrechnungen kämen hier an ihre statistische Grenze. Was zur Frage führt, ob solche grundlegenden Probleme dann nicht für all diese Zahlen gelten, also auch für die 590.000 und für die Angaben zu den alten Bundesländern…

Das Bundesamt verweist anschließend auf das Ausländerzentralregister. Dort gebe es Zahlen, die „nicht mit den oben genannten Datenqualitätsproblemen behaftet sind“. Zum Schluss gibt es noch einen Link. Es ist dieser hier.

Tatsächlich stehen dort detaillierte Angaben zu den einzelnen Bundesländern. Aber erfasst werden nur „Ausländer“, also jene, die keinen deutschen Pass haben. Wir jedoch wollten wissen, wie viele Menschen als Migranten gelten – was auch Menschen meint, deren Eltern vielleicht einst einwanderten, die aber Deutsche sind.

Obwohl in der Öffentlichkeit dauernd von diesen Migranten die Rede ist, weiß hierzulande also offiziell niemand, auf wie viele Menschen diese Bezeichnung zutrifft. Wir haben daher die „schlechten“ Zahlen der Statistikämter in unserer Grafik veröffentlicht. Mögen sie als vage Schätzung dienen.