Zugegeben, was da in der Überschrift steht, ist eine sehr gewagte Aussage, wenn man sie auf die reine Spielstärke reduzieren würde. So ist die Aussage aber nicht gemeint, sie stammt auch nicht von mir selbst. Die Internetseite chesspersonality.com ermittelte anhand von 20 mehr oder weniger repräsentativen Fragen meinen Spielstil. Dabei geht es nicht um die Messung der individuellen Spielstärke, sondern vielmehr um eine Typisierung des eigenen Stils, ähnlich wie bei Fragen aus Frauenmagazinen, bei denen man herausfinden kann, welcher Beziehungstyp man ist.

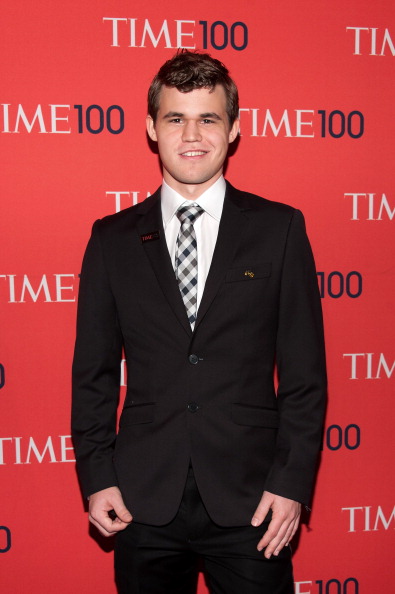

Als Ergebnis der etwa fünfminütigen Befragung erhielt ich das Prädikat „prodigy„, was übersetzt dem Begriff „Wunderkind“ wohl am nächsten kommt. Als Vertreter dieser Zunft wird der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen angegeben, der schon in frühen Jahren als „wonder boy“ verschrien war.

Mein Ego war umschmeichelt. Ich gehöre also der gleichen Gattung an wie der meiner Meinung nach beste Schachspieler, den die Welt je gesehen hat. Als prodigy, so steht es auf der Seite geschrieben, spiele ich aggressiv auf Gewinn und das vom ersten Zug an. Dabei habe ich meine Gefühle stets unter Kontrolle. Mein Wille zum Sieg übersteigt sogar das Bestreben, den Gegner auf eine besonders ästhetische Art und Weise zur Aufgabe zu bewegen. Hauptsache der Punkt steht! Meisterwerke gelingen mir dabei immer wieder, auch wenn sie nicht gewollt sind. Mein Talent setzt sich am Ende des Tages durch. Ja, das passt zu mir.

Umso mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir natürlich bewusst, dass die Bezeichnung „Wunderkind“ eher dem entsprach, was ich gerne wäre, als dem, was ich in Wirklichkeit bin. Doch warum war ich im ersten Moment so davon angetan, mit einer großen Persönlichkeit wie Magnus Carlsen, oder zumindest seinem Stil, verglichen zu werden?

Es liegt wohl in der Natur des Menschen, sich Vorbilder zu suchen und diesen, wenn auch nur in seiner Vorstellung, nachzueifern. Wie sonst lassen sich die hohen Verkaufszahlen der Trikots von Lionel Messi oder Michael Jordan erklären. Beim Schach geht dieser Personenkult gar über das bloße Überstülpen eines Kleidungsstücks hinaus. Viele Amateure streben stets danach, sich einen Teil unseres Lieblingsspielers einzuverleiben und seinen Spielstil zu kopieren. Ganze DVD-/Schachbücherserien bauen auf diesem Prinzip auf, indem sie mit großen Namen werben und einen vermeintlichen Einblick in die Welt des Superstars und seiner Gedanken versprechen. Da der Mensch von Hause aus ein faules und ängstliches Lebewesen ist, versuchen wir eher zu kopieren, als selber etwas zu kreieren.

So verwundert es nicht, dass ich von der Kreisklasse bis hin zur Bundesliga häufig Sätze höre wie: „Du spielst diese Art von Stellung wie Vladimir Kramnik“ oder „Hättest du die Bücher von Anatoli Karpov studiert, dann hättest du das Endspiel bestimmt noch gewonnen“. Gemeint ist dabei eine vermeintliche Fertigkeit des Meisters, die anscheinend nur jener so praktizieren kann. Sei es die hohe Endspielkunst Karpovs, die er erst kürzlich wieder unter Beweis stellte oder die Fertigkeit Alexei Shirovs, aus dem Nichts einen Angriff vom Zaun zu brechen.

Vielfach verschmilzt ein bestimmter Spielstil mit einem bestimmten Spieler in unseren Köpfen und auch wir wollen beim Spiel, wie auch im echten Leben, einem bestimmten Ideal nacheifern. Viele leben dabei eine gänzlich andere Spielweise aus, als man es ihnen zutrauen würde. Bei anderen wiederum kann man anhand ihrer Partieanlage wie in einem offenen Buch lesen und exakte Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit schließen.

Eine häufige verwendete Einteilung bei Spieltypen im Schach ist die Einteilung der Lager in „Taktiker“ und „Strategen“. Während der Taktiker viele konkrete Varianten berechnet und durch risikofreudiges Spiel versucht, den Gegner „auszutricksen“, schreibt sich der Stratege ein tiefes, langfristiges Verständnis auf die Fahnen. Völlig zu Recht beschreibt der schottische Großmeister Jonathan Rowson in seinem Meisterwerk Schach für Zebras, wie schädlich eine solche eindimensionale Einteilung für gutes Schach ist und das beide Typen sich nicht ausschließen, sondern ergänzen sollten. Doch der Mensch braucht Zugehörigkeit und so steckt er sich häufig selbst in eine Schublade, aus der er selbst nicht wieder herauskommt.

Doch wie sieht es eigentlich mit den Idolen selbst aus? Schreiben sie sich selbst einen bestimmten Spielstil zu? Leben sie ebenfalls ihre Fantasien auf den 64 Feldern aus?

Wie hier bereits berichtet, bezeichnet sich Kramnik selbst als Künstler, die derzeitige Nummer zwei der Welt, Levon Aronian, legte vor ein paar Jahren noch großen Wert darauf, als faules Genie zu gelten und Anatoli Karpov beantwortete die Frage nach seinem Stil mit den Worten, dass er gar keinen Stil besitze.

In Karpovs Antwort steckt wohl viel Wahres. Häufig geht es beim Schach darum, den besten Zug zu finden oder denjenigen, der dem Gegner die meisten Probleme bereitet. Dies ist allerdings eher eine Frage der Objektivität, als der des Stils. So verschmelzen im modernen Schach die Spielstile immer mehr, Flexibilität gerade in der Eröffnungsphase zwingt immer mehr Weltklasseleute neue Pfade einzuschlagen. Extremstes Beispiel dürfte wohl der Weltmeister Magnus Carlsen selbst sein, der durch sein extrem weites Eröffnungsrepertoire für seine Gegner kaum auszurechnen ist.

Ich befürchte, dass im Zeitalter der Computerprogramme sich im Spitzenschach immer weniger ein klarer Spielstil herauskristallisieren wird und die Züge der kommenden Weltmeister eher die Handschrift eines Prozessors, denn eines genialen Professors tragen werden. Vladimir Kramnik widerspricht dieser These in diesem interessanten Interview. Ich hoffe, er hat recht.