Im Mai beschloss das Bundesministerium des Inneren, Schach nicht mehr zu fördern. Fehlende Eigenmotorik, kein Sport, lautete die Begründung. In der Kasse des Deutschen Schachbunds drohten bald 130.000 Euro zu fehlen. Im Juni nahm der Haushaltausschuss des Bundestags den Zug des BMI zurück. Schach wird auch künftig gefördert. Aber es bleiben Fragen: Ist Schach förderungswürdig? Ist Schach Sport?

Schachweltmeister Magnus Carlsen beim Fußball (Foto: Ionut Anisca)

Schachweltmeister Magnus Carlsen beim Fußball (Foto: Ionut Anisca)

Meine Schachblog-Kollegen haben an dieser Stelle schon geschrieben, warum sie, obwohl selbst große Schachfans und -spieler, an Schach als echtem Sport zweifeln. Ich möchte dem hier etwas entgegenhalten: Ja, Schach ist ein Sport. Und sollte noch viel mehr als bisher gefördert werden. Weil zum Sport auch das Denken gehört.

Eine moderne demokratische Gesellschaft sollte ihre Mitglieder zum Denken ermuntern. Es ist kein Zufall, dass Aufklärer und Wegbereiter der Vernunft wie Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau und Denis Diderot begeisterte Schachspieler waren. Ebenso wenig ist es Zufall, dass wirtschaftlich und technisch aufstrebende Nationen wie China und Indien vor 30 oder 40 Jahren, als sie am Beginn dieser Entwicklung standen, keinen einzigen Schachgroßmeister hatten, jetzt aber zu den führenden Schachnationen der Welt gehören.

Studien haben gezeigt, wie gut Schach für Kinder und Jugendliche ist. Schach, so die Erkenntnis der Wissenschaftler, fördert Konzentrationsfähigkeit, mathematische Fähigkeiten und nicht zuletzt soziale Kompetenz. Auch nicht schlecht für eine Gesellschaft.

Überhaupt sollte zunächst die Grundfrage geklärt werden: Was ist eigentlich Sport? Das lässt sich nur schwer eindeutig definieren. Einen Versuch macht das Sportwissenschaftliche Lexikon von 1992: „Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. Eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich deshalb nicht vornehmen. Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt.“

Oder einfacher: Sport ist, was eine Gesellschaft dafür hält. Und das ändert sich.

Selbst die Sportverbände, die eigentlich wissen sollten, was sie da organisieren und betreiben, sind sich uneinig. So legt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei seiner Sportdefinition Wert auf „Eigenmotorik“. Also entsprechen „Denkspiele, die Dressur von Tieren sowie Motorsport ohne Einbeziehung solcher motorischer Aktivitäten …“ nicht dem Sportverständnis des DOSB.

Das Internationale Olympische Komitee sieht das anders und zählt deshalb auch Schach und Bridge zu den anerkannten Sportarten. Noch umfassender fällt die Definition von Sportaccord aus, dem Internationalen Dachverband „aller bedeutenden Sportverbände“. Für diesen Weltverband zählt beim Sport der Wettkampfcharakter, wobei zu viel Glück eine Disziplin als unsportlich disqualifiziert. Außerdem dürfen keine Lebewesen zu Schaden kommen und es darf kein unangemessenes Risiko für die Gesundheit bestehen.

Die Sportarten teilt Sportaccord in fünf Kategorien ein: „Überwiegend physisch, überwiegend geistig, überwiegend motorisiert, überwiegend auf Koordination beruhend und überwiegend im Zusammenspiel mit Tieren.“ Wer also Schach als Sport sehen möchte, der sollte sich auf das Internationale Olympische Komitee oder besser noch auf Sportaccord berufen.

Unabhängig von allen Definitionen kann man sich auch fragen: Was macht Sport aus? Was zeichnet einen guten Sportler und eine gute Sportlerin aus? Liest man Berichte über Sport und Sportler, sind die unsichtbaren Phänomene wie Spielverständnis, Intelligenz und Wettkampfmentalität dabei mindestens ebenso wichtig wie Eigenmotorik. So beginnt ein Porträt des deutschen Basketballstars Dirk Nowitzki von Sebastian Moll in der Berliner Zeitung vom 11. Juni 2011: „Natürlich ist Leistungssport niemals reine Kopfsache, wie die Gurus des mentalen Trainings es gerne predigen. Und doch gibt es Momente im Sport, in denen das Können der Kontrahenten annähernd gleich ist und die Psyche über Sieg oder Niederlage entscheiden muss.“

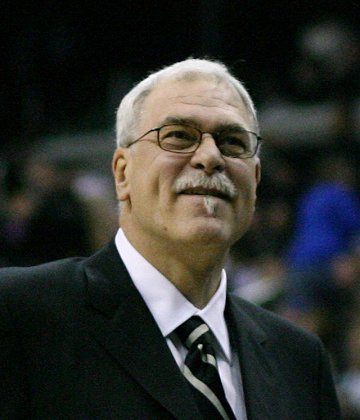

In seinem Buch More than a Game erinnert sich Phil Jackson, einer der erfolgreichsten Basketballtrainer aller Zeiten, wie er mit Basketball angefangen hat: „Ich glaube nicht, dass ich ein besonders begabter Athlet war, es war einfach nur so, dass ich unter Stress gut war, vom Spielen etwas verstand und Wettkampf liebte.“ (Phil Jackson, Charley Rosen, More than a Game, New York 2001, S.20;)

Phil Jackson (Foto: Keith Allison, Wikipedia)

Phil Jackson (Foto: Keith Allison, Wikipedia)

Wie der Ausdruck „begabter Athlet“ verrät, unterscheidet Jackson zwischen den körperlichen und den mentalen Fähigkeiten eines Sportlers. Einstellung und Psyche seiner Teams waren ihm sehr wichtig. Vor einem entscheidenden Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers in den NBA-Play-Offs ordnete er keine zusätzlichen Trainingseinheiten an, sondern erklärte seinen Spielern mit der Philosophie des „achtfachen Pfads“ Grundlagen buddhistischer Ethik. Jackson wollte damit das Zusammenspiel seiner teils mit übergroßem Ego ausgestatteten Spieler fördern. Die Lakers gewannen.

Buddha: Symbol für Ruhe und mentale Kraft (Foto: Furnace Mountain Zen Center, Kentucky, USA)

Buddha: Symbol für Ruhe und mentale Kraft (Foto: Furnace Mountain Zen Center, Kentucky, USA)

Sport, so könnte man folgern, ist ein spielerischer Wettkampf gegen sich selbst oder andere, bei dem es auf das gelungene Zusammenspiel von Körper, Geist und Psyche ankommt. Kein Wunder, dass immer mehr Sportler meditieren, autogenes Training betreiben, das konstruktive Selbstgespräch üben und den Rat von Mentaltrainern suchen, um ihre Leistungsmöglichkeiten besser auszuschöpfen. Wer hingegen die Eigenmotorik als entscheidendes Merkmal des Sports betont, zeigt wenig Sinn für Psyche und Geist, aber Gespür für Geld. Denn Eigenmotorik kann man sehen, zeigen und somit besser vermarkten.

Beim Schach spielt die Eigenmotorik keine große Rolle. Stattdessen steht das Denken im Vordergrund und dafür ist das Gehirn zuständig. Was das so treibt und tut, sieht man nicht. Ein Teil des Körpers ist es dennoch. Und viele Menschen sind dankbar und froh, wenn es gut funktioniert.