Thilo Sarrazin und seine Äußerungen. Gibt es ein Potenzial, mit einer rechtspopulistischen Partei in Deutschland Fuß zu fassen? Wie groß ist es? Die (mediale) Öffentlichkeit sucht nach Antworten auf diese Fragen. Aber die Demoskopie kann sie kaum liefern. Wir mögen in einer Demoskopie-Demokratie leben – aber bei solchen Fragen stoßen herkömmliche Meinungsumfragen an ihre Grenzen.

Thilo Sarrazin und seine Äußerungen. Gibt es ein Potenzial, mit einer rechtspopulistischen Partei in Deutschland Fuß zu fassen? Wie groß ist es? Die (mediale) Öffentlichkeit sucht nach Antworten auf diese Fragen. Aber die Demoskopie kann sie kaum liefern. Wir mögen in einer Demoskopie-Demokratie leben – aber bei solchen Fragen stoßen herkömmliche Meinungsumfragen an ihre Grenzen.

Wir kennen das Muster aus dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008: Die Hautfarbe Obamas – hat sie den Ausgang der Wahl beeinflusst? So essenziell die Fragen auch sind: Zu aufgeladen und vorbelastet sind die Themen. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass sich die „wahren“ Antworten von Befragten mit Vorurteilen, Ressentiments, aber auch wahrgenommener politischer Korrektheit vermischen. Eine Frage „Beeinflusst Obamas Hautfarbe ihre Wahlentscheidung?“ verbietet sich in einer seriösen Umfrage. Gleiches gilt für die (mögliche) Wahl einer rechtspopulistischen Partei. Auch danach kann man – allen demoskopischen Versuchen zum Trotz – nicht „mal eben“ fragen.

Müssen wir die Forscherflinte ins Korn werfen? Müssen wir schlicht warten, ob sich eine (neue) rechtspopulistische Partei – zum Beispiel um Thilo Sarrazin herum – gründet? Und wie viele Stimmen diese Partei dann am Wahltag bekommt? Oder können wir etwas Besseres tun? Yes, we can.

Am Beispiel Obamas und seiner Hautfarbe haben amerikanische Kollegen gezeigt: Mit klugen, sensiblen Instrumenten, so genannten list experiments, können wir auch Antworten auf sensible Fragen bekommen. Und mit ähnlichen Fragen lässt sich auch das Potenzial einer „Sarrazin“-Partei abschätzen.

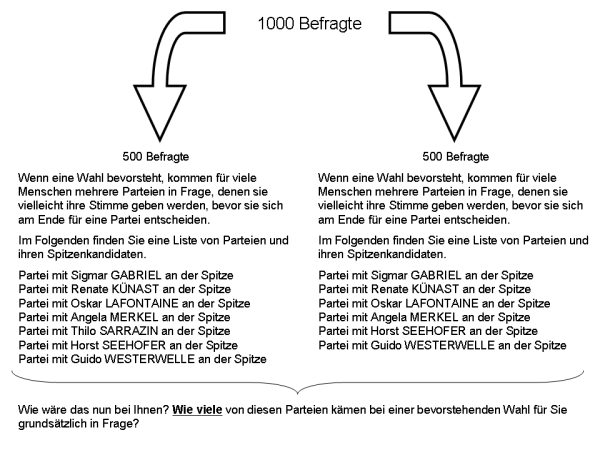

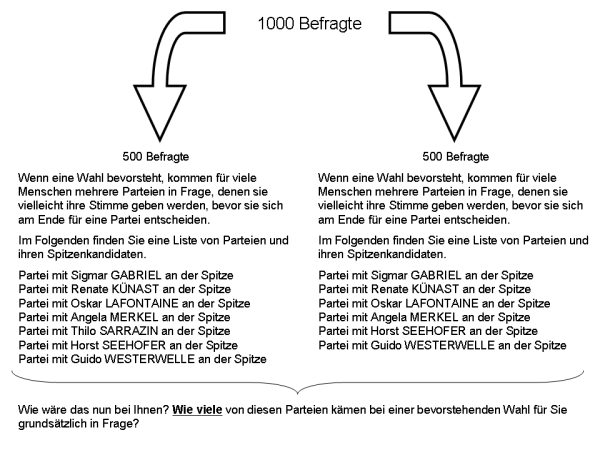

„Im Folgenden finden Sie eine Liste von Parteien und ihren Spitzenkandidaten.

- Partei mit Sigmar GABRIEL an der Spitze

- Partei mit Renate KÜNAST an der Spitze

- Partei mit Oskar LAFONTAINE an der Spitze

- Partei mit Angela MERKEL an der Spitze

- Partei mit Thilo SARRAZIN an der Spitze

- Partei mit Horst SEEHOFER an der Spitze

- Partei mit Guido WESTERWELLE an der Spitze

Wie viele von diesen Parteien kämen bei einer bevorstehenden Wahl für Sie grundsätzlich in Frage?“

Diese Frage soll geeignet sein, das Potenzial einer Sarrazin-Partei abschätzen zu können? Was soll uns die schlichte Anzahl wählbarer Parteien sagen? 1, 2, 3 – nach mehr wird hier nicht gefragt. Tatsächlich ist die Frage als solche wertlos.

Äußerst wertvoll wird sie erst, wenn wir sie ergänzen. In einer zweiten Gruppe von Befragten stellen wir eine nahezu identische Frage – bei einer kleinen Ausnahme: Die „Sarrazin“-Partei fehlt in der zweiten Liste. Konkret: Wir zeigen 500 repräsentativ ausgewählten Menschen die Liste inklusive Sarrazin und 500 anderen, ebenfalls repräsentativ ausgewählten Menschen die gekürzte Liste. 500 Menschen haben Sarrazin als zusätzliche Option, 500 haben diese zusätzliche Option nicht. Diesen winzigen Unterschied bemerken die Befragten aber nicht. Die gesuchte Information nach Sarrazin wird unbemerkt, en passant ermittelt.

Genau das haben wir Anfang vergangener Woche im Rahmen einer Studie an der Universität Mannheim in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGovPsychonomics getan. Und das Ergebnis? Im Durchschnitt nennen die ersten 500 Befragten (mit Sarrazin in der Liste) eine Zahl von 1,83 wählbaren Parteien. Dagegen nennen die zweiten 500 Befragten (ohne Sarrazin in der Liste) im Durchschnitt nur 1,57 wählbare Parteien. Ein Unterschied von 0,26, für den die einzig mögliche Erklärung ist, dass 26 Prozent der ersten Gruppe sich vorstellen können, eine „Sarrazin“-Partei zu wählen. Das Potenzial von Sarrazin liegt nach diesen Zahlen also bei 26 Prozent.

Warum ich an diese Zahl glaube? Kein einziger Befragter musste in der Umfrage direkt angeben: „Ja, ich würde Sarrazin wählen“. Wir haben dieses Potenzial indirekt, aber dennoch zielgenau erfasst.

Wo lässt sich dieses Potenzial verorten? Das größte Potenzial liegt in der Gruppe der Befragten, die 2009 nicht an der Bundestagswahl teilgenommen (oder ihre Stimme einer kleinen Partei gegeben) haben: Über die Hälfte, nämlich 56 Prozent der Befragten aus dieser Gruppe können sich vorstellen, eine Sarrazin-Partei zu wählen. Auch 25 Prozent der Befragten, die 2009 die Linkspartei gewählt haben, sind nach den Ergebnissen dieser Studie bereit, Sarrazin zu wählen. Beides sind eindeutige Hinweise auf vorhandenes Protestpotenzial. Unter den Grünen-Wählern dagegen sind es gerade einmal magere zwei Prozent.

Dies zeigt: Es gibt großen Unmut unter den Wählern. Und ein Blick in die Niederlande oder jüngst nach Schweden zeigt auch: Dieser Protest kann seinen Weg ins Parteiensystem finden. Dies könnte auch in Deutschland geschehen, wie diese Zahlen zeigen. Noch allerdings ist das alles hypothetisch, eine Sarrazin-Partei gibt es nicht. Ob es sie je geben wird – wer weiß das schon? Diese Frage kann auch die beste Methode nicht beantworten.

Zur Methode:

Die Erhebung wurde von YouGovPsychonomics im Zeitraum vom 20. bis zum 22. September durchgeführt, befragt wurden 1000 Personen.

PS: Mittlerweile habe ich hier noch einen Nachtrag zur Validität der Methode veröffentlicht.

Ich habe kürzlich hier in diesem Blog das Potenzial einer (möglichen) „Sarrazin“-Partei auf 26 Prozent geschätzt. Die Zahl und die Methode haben eine lebhafte Diskussion hervorgerufen – über 100 Kommentare, zahlreiche E-Mails bislang.

Ich habe kürzlich hier in diesem Blog das Potenzial einer (möglichen) „Sarrazin“-Partei auf 26 Prozent geschätzt. Die Zahl und die Methode haben eine lebhafte Diskussion hervorgerufen – über 100 Kommentare, zahlreiche E-Mails bislang.