Von Torsten Oltmanns

Derzeit findet in Davos das Jahrestreffen des World Economic Forum statt. Traditionell richten sich die Augen der Weltöffentlichkeit auf dieses Zusammenkommen von Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und den Medien. Die hier diskutierten Herausforderungen und Lösungsansätze werden in den kommenden Monaten die globale Agenda prägen. Einige der wichtigsten Botschaften bisher sind:

1. Europa hat das Schlimmste hinter sich – so der generelle Konsens in Davos. Das Lob dafür teilen sich Angela Merkel und Christine Lagarde (Stichwort: „Leadership“), die Regierungschefs der Südländer und Irlands („harte Arbeit“) und Mario Draghi („Risikobereitschaft“).

2. Auch wenn die Teilnehmer also eine gewisse Ruhe ausstrahlen, kreisen die meisten Gespräche noch immer um die Krise – was lief falsch, was wurde repariert, was ist noch zu tun. Viele ahnen, dass es „nach der Krise“ nicht weiter geht, wie „vor der Krise“. Aber wie die neue Normalität beschaffen sein wird, dazu gibt es bislang wenige Beiträge.

3. Wer in Davos nach vorne dachte, der dachte zumeist über Wachstum nach. Die Aussichten für China und die USA werden von den meisten Rednern und Teilnehmern als gut bewertet – damit lastet die Aufmerksamkeit der Davoser erneut auf Europa. Dieses bleibt nicht nur im Urteil von David Cameron hinter seinen Möglichkeiten und Wettbewerbern zurück, es droht damit auch zum Hemmschuh eines nachhaltigen Aufschwungs zu werden. Einige Experten warnten daher vor einem Jahrzehnt des langsamen Wachstums.

4. Die wichtigste Herausforderung an Europa ist die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Darin waren sich Ökonomen und Politiker – allen voran Angela Merkel – einig. Die Kanzlerin will die Schwächen und Barrieren auf den Märkten Land für Land identifizieren und das Ausräumen dieser Schwächen zum Gegenstand eines weiteren Pakts machen. Davos forderte außerdem die Stärkung der Innovationskraft und eine bessere Mobilität der Fachkräfte in der EU.

5. Ein weiteres Mal stand Europa am Donnerstag der Woche im Focus, als David Cameron auf Angela Merkel traf. Camerons Vorstoß einer Volksabstimmung über den Verbleib in der EU wurde als Beispiel kurzfristiger und kurzsichtiger Taktik eingeordnet. Die Idee schaffe Unsicherheit und sei damit geeignet, die britische Erholung zu verzögern. Allerdings hatte der Regierungschef viele Davoser hinter sich, als er die Leistungsfähigkeit Europas in Frage stellte.

6. Der freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen ist sicher ein Hebel, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Allerdings zeichnete sich hier in Davos ein Kurswechsel ab: Die Ära multinationaler Ansätze sei gescheitert, hieß es, nun breche jene der bilateralen Verträge an. Wie zum Beweis besiegelten China und die Schweiz ihr neues Abkommen während dieser Woche.

7. Ein weiteres „Buzz-Word“ in Davos: Re-Sourcing. Bei Arbeitskosten, die nur noch 10 Prozent über denen Chinas liegen, avancieren die USA zum neuen Produktionsstandort der Wahl. Viele US-Unternehmen bereiten die Rückkehr bereits vor, europäische Unternehmen diskutieren die Verlegung in die USA.

8. Ein wichtiger Motor des Re-Sourcing sind die Energiekosten. Während die USA offenbar planen, die neuen technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und niedrige Energiepreise zu garantieren, haben deutsche Unternehmen erneut Kritik an der schnellen Energiewende verlauten lassen – hier würden mühsam erworbene Wettbewerbsvorteile geopfert.

9. Viele Teilnehmer empfinden einen Mangel an Gästen aus den USA, China und Indien – nicht nur auf der Spitzen- sondern auf allen Ebenen. Damit einher geht die Frage, ob das World Economic Forum seinen globalen Anspruch auf Dauer behalten können werde.

10. Bei einem Thema wurde dieser globale Anspruch allerdings von allen geteilt und bekräftigt: Frauen brauchen gleichberechtigte Teilhabe an allen Bereichen des Lebens und bessere Chancen auf Gleichstellung im Beruf. Soviel Einigkeit war selten. An konkreten Schritten allerdings fehlt es derzeit noch.

Dr. Torsten Oltmanns ist Ökonom und Journalist, heute Partner und Director Global Marketing & Communications bei Roland Berger Strategy Consultants. Als Honorarprofessor lehrt er an der Universitaet Innsbruck, ausserdem ist er Visiting Fellow der Oxford University. Seine Beobachtungen aus Davos finden Sie hier.

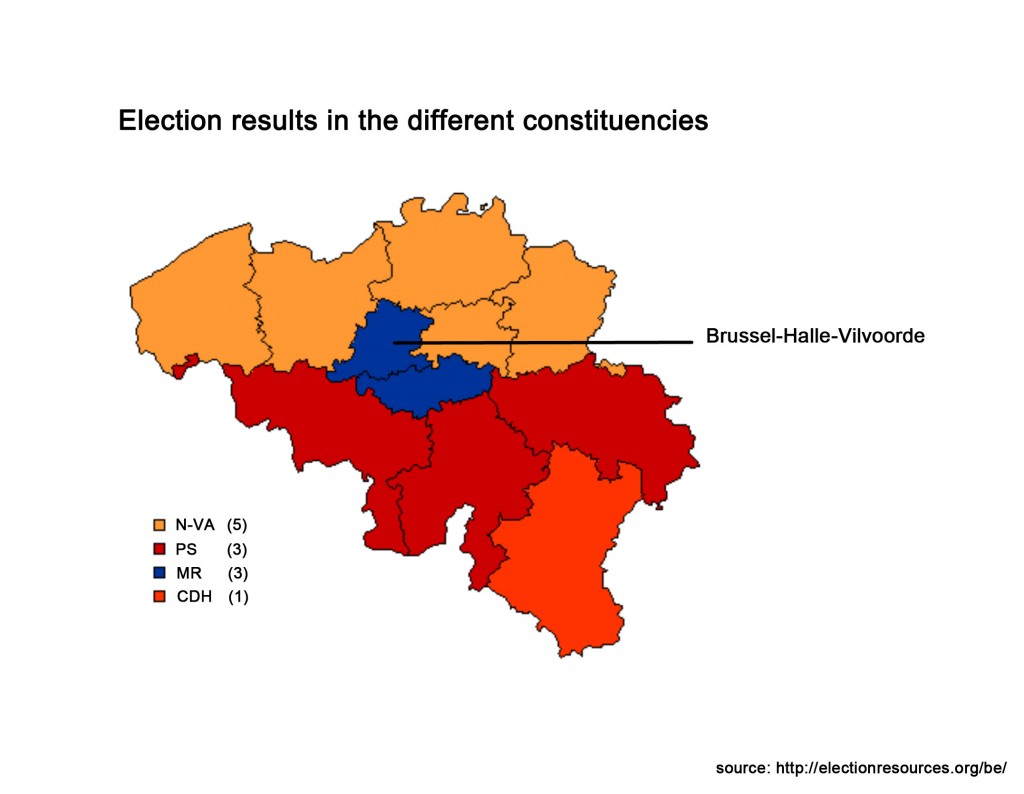

A few years ago, the Walloon public broadcaster aired a breaking news item, on the occasion of the 1st of April, announcing Flanders had declared its independence. The reactions to this fictional news item varied greatly: while some viewers were outraged, others were panicking and internationally, not all media outlets understood the joke. Since 2007, when international media were covering the elections and the subsequent struggle to form a government and get out of the political padlock, the end of this tiny country has been the focus in many discussions. Belgium seemed unable to resolve its disputes and lost a lot of international confidence. To make things worse, the Flemish Liberal Party (Open VLD), after months of unsuccessful negotiations, stepped out of the federal government, causing its fall early this year. At exactly the moment that Belgium became president of the European Union and needs to help Europe find a solution for the deep economic crisis it is facing, the country is struggling, yet again, to assemble its own government. And with the surprising victory of the NVA, the New Flemish Alliance, could this be the end of Belgium as we know it?

A few years ago, the Walloon public broadcaster aired a breaking news item, on the occasion of the 1st of April, announcing Flanders had declared its independence. The reactions to this fictional news item varied greatly: while some viewers were outraged, others were panicking and internationally, not all media outlets understood the joke. Since 2007, when international media were covering the elections and the subsequent struggle to form a government and get out of the political padlock, the end of this tiny country has been the focus in many discussions. Belgium seemed unable to resolve its disputes and lost a lot of international confidence. To make things worse, the Flemish Liberal Party (Open VLD), after months of unsuccessful negotiations, stepped out of the federal government, causing its fall early this year. At exactly the moment that Belgium became president of the European Union and needs to help Europe find a solution for the deep economic crisis it is facing, the country is struggling, yet again, to assemble its own government. And with the surprising victory of the NVA, the New Flemish Alliance, could this be the end of Belgium as we know it?