Renke Deckarm, Sebastian Fietkau

„Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament.“

Dieser Satz im Artikel 17 des EU-Vertrages ist dieser Tage in Europa wohl entscheidend. Denn nach den Europawahlen am 25. Mai ist es nun an den 28 europäischen Staats- und Regierungschefs einen neuen Präsidenten der Europäischen Kommission vorzuschlagen. Wird es Jean-Claude Juncker, Martin Schulz, oder doch jemand ganz anderes? Die Berücksichtigung der Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) bringt eine neue Facette in die ohnehin schon komplexe Ernennung des Kommissionspräsidenten. Bis 1993 hatte das EP keinerlei Mitspracherecht und die Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat entschieden alleine über die Zusammensetzung der Kommission. Danach konnte das EP zum Vorschlag der Mitgliedsstaaten über den Kommissionspräsidenten eine Meinung abgeben und schließlich über die Kommission als Ganze abstimmen. Seit 2003 stimmt das Parlament über den Vorschlag des Europäischen Rates ab und nach dieser Europawahl muss der Vorschlag zum ersten Mal die Mehrheitsverhältnisse im EP berücksichtigen. Geändert hat sich auch die Verfahrensregel im Europäischen Rat: War bis 2003 noch Einstimmigkeit sowohl bei der Entscheidung über den Präsidenten als auch über die ganze Kommission notwendig, reicht seit 2003 dafür die qualifizierte Mehrheit.

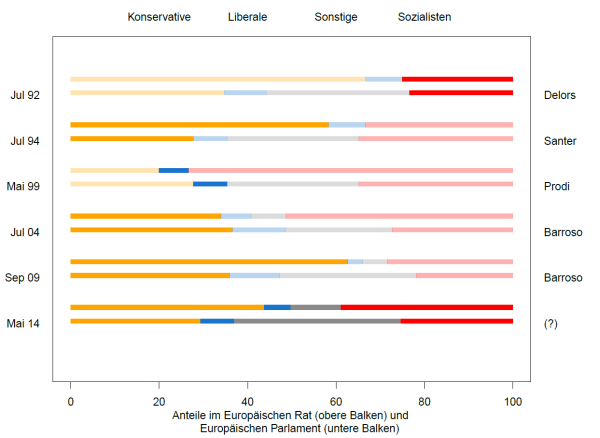

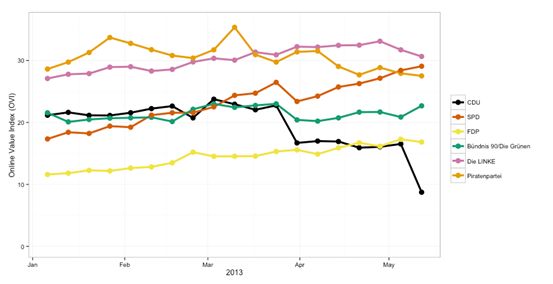

Die Entscheidungsfindung kann dabei mit der Prinzipal-Agenten Theorie erklärt werden. Die Prinzipale (bisher der Europäische Rat) wählen ihren Agenten (den Kommissionspräsidenten) so aus, dass dieser ihre Interessen bestmöglich vertritt. Die Parteizugehörigkeit des jeweiligen Präsidenten und die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Rat sind also entscheidend. Wie wurden also die Präsidenten seit 1992 ausgewählt? Die Grafik stellt die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Rat und im EP bei der Ernennung der jeweiligen Präsidenten seit 1992 dar. Der Franzose Jacques Delors wurde wohl wegen seines großen Einflusses auf die europäische Politik als Sozialist trotz gegenteiliger Mehrheitsverhältnisse im Rat für eine dritte Amtszeit wiedergewählt – diese war ohnehin nur auf zwei Jahre angelegt, um künftige Kommissionen direkt nach den Wahlen zum EP ernennen zu können. Die Parlamentsmehrheit wurde zu der Zeit noch kaum berücksichtigt. Der konservative, luxemburgische Politiker Jacques Santer folgte 1994 auf Delors; gemäß dem inoffiziellen Turnus, der bis dahin gegolten hatte: Konservativer (bzw. Liberaler) aus kleinem Mitgliedsstaat folgt auf Sozialist aus großem Mitgliedstaat. Santer hatte jedoch auch eine absolute Mehrheit konservativer Staats- und Regierungschef im Rat hinter sich. Romano Prodi, der bei seiner Ernennung als Kommissionspräsident einer liberalen italienischen Partei angehörte, erhielt 1999 sowohl die Unterstützung der konservativen als auch der dominierenden sozialistischen Parteien. Fünf Jahre später hatten die Konservativen im Parlament ihre Mehrheit zurückgewonnen. Diese standen jedoch den einflussreichen sozialistisch regierten Ländern Spanien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich gegenüber. Nach mehreren gescheiterten Vorschlägen konnten die Konservativen schließlich ihre Mehrheit im Parlament nutzen und wählten den Portugiesen José Manuel Barroso zum neuen Kommissionspräsidenten. Hier wird erstmals die wachsende Relevanz der Mehrheit im EP deutlich, die vom Europäischen Rat berücksichtigt wurde. Barroso wurde 2009 einstimmig vom Europäischen Rat wiedergewählt, stieß aber auf großen Protest der sozialistischen und grünen Parteien im Parlament. Mit der konservativ-liberalen Mehrheit wurde sein Mandat schlussendlich jedoch im EP bestätigt.

Wie sieht die aktuelle Lage nach den Wahlen zum Europäischen Parlament nun aus? Im Rat stehen zwar elf sozialistischen Staats- und Regierungschef elf Konservativen gegenüber, doch haben die Volksparteien nach dem 2003 eingeführten gewichteten Stimmrecht knapp 44% der Stimmen. Doch selbst mit Hinzunahme der drei liberal geführten Regierungen reicht dies nicht für eine qualifizierte Mehrheit. Hinzu kommen verschiedene Koalitionskonstellationen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Unter diesen Gesichtspunkten spräche für die Fortführung der einstimmig getroffenen Entscheidungen im Europäischen Rat. Dieses Jahr wird die Lage jedoch etwas komplexer: Die Rolle des EPs wird durch den Vertrag von Lissabon so gestärkt, dass es als zweiter Prinzipal verstanden werden kann. Die europäischen Parteien haben es sehr gut verstanden, die im Vertrag verankerte „Berücksichtigung der Wahlergebnisse“ für sich zu nutzen: Durch die Nominierung von Spitzenkandidaten wurde Europas Wählern suggeriert, dass diese danach automatisch eine Mehrheit im Parlament zu bilden hätten. Damit ginge das Vorschlagsrecht von den Staats- und Regierungschef auf die Wähler über. Diese offensive Lesart wurde natürlich von ersteren nicht begrüßt – lauter Widerspruch regte sich in Europas Hauptstädten auch nicht. Eine Abkehr von den Spitzenkandidaten nach der Wahl und eine Ernennung einer Person, die nicht „zur Wahl“ stand, ist schwer denkbar. Denn neben dem erwartbaren öffentlichen Aufschrei wäre dann eine Wahl durch das Parlament mehr als ungewiss: Schließlich wollen das EP und die darin vertretenen Parteien ihre teils vertraglich zugesicherte und teils hinein interpretierte Macht nutzen. Es sieht also nicht nach einem aus dem Hut gezauberten Kompromisskandidaten à la Barroso aus.

Sehr vieles spricht also für den Spitzenkandidaten der Europäischen Volksparteien, dem Luxemburger Jean Claude Juncker. Seine Partei konnte die Mehrheit der Sitze im Parlament gewinnen. Zudem haben die konservativen und liberalen Staats- und Regierungschef zumindest eine relative Mehrheit im Rat, darunter durch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Dagegen spricht fast nur der Premierminister des Vereinigten Königreiches, David Cameron. Dieser setzt sich mit wenigen Verbündeten gegen die Wahl Junckers ein. Doch die doppelte relative Mehrheit in den Institutionen, die sich für Juncker ausspricht, macht seinen Kampf zu einem beinahe aussichtslosen. Womöglich riskiert Cameron sogar den Bruch mit dem Konsensprinzip. Auf den Verhandlungsführer Herman van Rompuy wartet nun keine einfache Aufgabe: Es sieht so aus, dass entweder einige Mitgliedsstaaten oder das EP als Verlierer des Prozesses dastehen könnten.