Am 28. Juni haben mit CDU und CSU die beiden letzten der im Bundestag vertretenen Parteien ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgelegt. Wie schon bei der Europawahl haben Kommunikationswissenschaftler der Uni Hohenheim in Kooperation mit der Ulmer Kommunikationsberatungsagentur CommunicationLab nun die fünf vorliegenden Wahlprogramme genauer unter die Lupe genommen: Wie verständlich sind die Programme insgesamt? Welche Themen werden verständlicher behandelt, welche weniger verständlich? Und was sind die Gründe für mangelnde Verständlichkeit?

Am 28. Juni haben mit CDU und CSU die beiden letzten der im Bundestag vertretenen Parteien ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgelegt. Wie schon bei der Europawahl haben Kommunikationswissenschaftler der Uni Hohenheim in Kooperation mit der Ulmer Kommunikationsberatungsagentur CommunicationLab nun die fünf vorliegenden Wahlprogramme genauer unter die Lupe genommen: Wie verständlich sind die Programme insgesamt? Welche Themen werden verständlicher behandelt, welche weniger verständlich? Und was sind die Gründe für mangelnde Verständlichkeit?

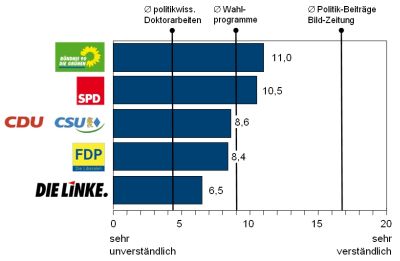

Im Vergleich zur Europawahl können die Programme der meisten Parteien erfreulicherweise als verständlicher bezeichnet werden. Nur die Verständlichkeit des Programms der Union fällt hinter die Verständlichkeit des CSU-Programms zur Europawahl zurück. Am verständlichsten ist das Bundestagswahlprogramm der Grünen (11,0 von möglichen 20 Punkten), dicht gefolgt vom Programm der SPD (10,5). Deutlich schlechter schneiden bereits die Wahlprogramme von Union (8,6) und FDP (8,4) ab, das mit Abstand unverständlichste Wahlprogramm legt jedoch die Linke vor (6,5). Betrachtet man die Verständlichkeit der einzelnen Themenbereiche, so fällt auf, dass bei fast allen Parteien Einleitung und Schlussteil sowie die Passagen zum Selbstverständnis am verständlichsten formuliert wurden. Unter den unverständlichsten Teilen hingegen finden sich besonders häufig die beiden Themen Gesundheitspolitik und Verteidigungspolitik.

Verständlichkeit der Bundestagswahlprogramme im Vergleich

Die Gründe für die mangelnde Verständlichkeit vieler Abschnitte der Wahlprogramme liegen v.a. in einer häufig zu hohen Wort- und Satzkomplexität sowie der Verwendung von Fachsprache. Die Folge: Leser mit niedrigerer Bildung und geringem politischen Vorwissen dürften bei der Lektüre der meisten Wahlprogramme nach Kurzem kapitulieren. Dies lässt sich anhand einiger Beispiele eindrucksvoll unterstreichen. So versucht die Union ihre potenziellen Wähler u.a. mit dem folgendem Argument zu überzeugen: „Für Kreditzusagen an eine nicht konsolidierte Zweckgesellschaft müssen grundsätzlich die gleichen Eigenkapitalvorschriften gelten wie für Aktiva vergleichbaren Risikos in der Bilanz.“ Ähnlich unverständliche Formulierungen finden sich auch bei der FDP: „Der konsequente Weg zur Aufdeckung von Ineffizienzen bei der Erhebung von Netzentgelten wird weiterverfolgt und eine weitergehende Entflechtung der Energienetze angestrebt.“ Beide Beispiele vereint auch eine weitere Gemeinsamkeit, die zu mangelnder Verständlichkeit füht: Klare Verantwortlichkeiten werden häufig durch die Vermeidung von „Wir“-Aussagen umgangen, stattdessen werden Passivkonstruktionen oder „Man“-Aussagen verwendet. Doch auch einzelne, nicht weiter erläuterte Fachbegriffe dürften einige Leser zur Verzweiflung treiben. So lobt die SPD die „britische Stempelsteuer“, die Grünen empfehlen ihr „Progressivmodell“, die Linke kritisiert „Agroenergie-Importe“ und die Union warnt vor „prozyklisch wirkenden Regeln“.

Auch bei den Bundestagwahlprogrammen besteht jedoch, wie schon bei den Europawahlprogrammen, Anlass zur Hoffnung: So planen fast alle Parteien die Veröffentlichung von Kurzversionen ihrer Programme (was angesichts eines Umfangs von über 200 Seiten insbesondere bei den Grünen eine gute Idee sein dürfte). Die SPD war dabei am schnellsten und präsentiert jetzt bereits die acht zentralen Ziele ihres Wahlprogramms. Deren Verständlichkeit legt die Messlatte für die Kurzprogramme der anderen Parteien hoch: Mit einem Wert von 16,3 auf dem Hohenheimer Verständlichkeitsindex kommt die SPD nahe heran an die durchschnittliche Verständlichkeit von Politik-Beiträgen der Bild-Zeitung (16,8). Ob damit auch der Informationsgehalt der Kurzprogramme auf Bildzeitungsniveau sinkt, soll in Folgestudien der Hohenheimer Forscher untersucht werden.

Weitere Informationen

Wahlprogramm-Check 2009 der Uni Hohenheim (auch Europawahl- und Kommunalwahl-Analyse)

Bundestag will sich in Zukunft bei Gesetzen von Sprach-Experten beraten lassen

Änderungsantrag der Grünen zur Verständlichkeit ihrer Wahlprogramme