Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin ein Fan des iranischen Kino. Der Gegensatz von Moderne und Tradition, der oft neben beeindrucken Bildern das inhaltliche Leitthema bildet, fasziniert mich seit einiger Zeit. Ich spreche aber weder die Sprache, noch kann ich die Schrift entziffern. Ehrlich gesagt habe ich echte Mühe, mehr als fünf iranische Städte beim Namen zu nennen. Ich bin also genauso auf die übliche Berichterstattung angewiesen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin ein Fan des iranischen Kino. Der Gegensatz von Moderne und Tradition, der oft neben beeindrucken Bildern das inhaltliche Leitthema bildet, fasziniert mich seit einiger Zeit. Ich spreche aber weder die Sprache, noch kann ich die Schrift entziffern. Ehrlich gesagt habe ich echte Mühe, mehr als fünf iranische Städte beim Namen zu nennen. Ich bin also genauso auf die übliche Berichterstattung angewiesen.

Das böse Wort „Wahlfälschung“ macht die Runde, wenn von den Präsidentschaftswahlen im Iran vom 12. Juni die Rede ist. Leider scheinen unsere Nachrichten lieber an irgendwelche selbst gedrehten Amateurvideos von Protesten interessiert zu sein und den ewigen Bildern vom Teheraner Nachthimmel, als einmal den Versuch zu unternehmen herauszufinden, was an den Wahlbetrugsvorwürfen den nun wirklich dran ist. Für viele westliche Beobachter der Iranischen Politik scheint dieser Vorwurf bereits zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden, der man nicht weiter nachgehen muss. Gerne werden Geschichten zitiert, die zur eigenen Überzeugung passen, während andere übergangen werden.

Wie lassen sich aber Wahlbetrugsvorwürfe von Außen überprüfen? Mittlerweile kursieren im Internet Hinweise auf Links zum Iranischen Innenministerium, von denen man (ich nehme an „vorläufige“) Wahlergebnisse der Provinzen und Wahlkreisen herunterladen kann. Fördern diese Zahlen den Glauben oder eher die Skepsis an den Vorwürfen? Für Interessierte und Wahl-Forensiken ohne besondere Kenntnisse der Iranischen Politik bleiben im Wesentlichen zwei mögliche Herangehensweisen.

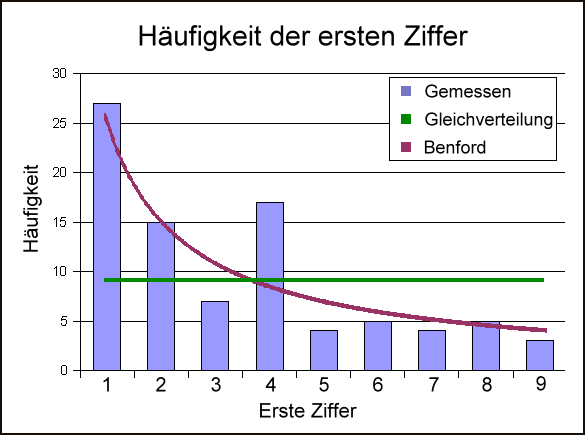

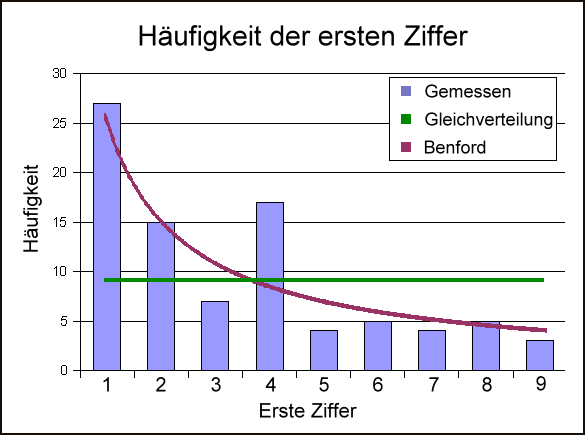

Zum einen lassen sich die absoluten Stimmergebnisse dahingehend analysieren, ob sie bestimmte zu erwartende Gesetzmäßigkeiten (das sogenannte „Newcomb-Benford-Gesetz“) in den Ziffernstrukturen der publizierten Wahlergebnisse aufweisen. So weiß man, dass Ziffern innerhalb solcher Datensätze nicht gleich oft vorkommen (die grüne Linie in der unten stehenden Graphik), sondern bestimmten Regelmäßigkeiten (der roten Linie) folgen: Je niedriger der zahlenmäßige Wert einer Ziffer an einer bestimmten Stelle einer Zahl ist, umso häufiger tritt sie auf. So tritt beispielsweise die ‚1‘ als erste Ziffer viel häufiger als alle anderen Ziffern. Am seltensten sollte die ‚9‘ als erste Ziffer in Wahlergebnissen zu finden sein. Machen Sie doch einmal zum Spaß die Probe im Excel-Sheet zu den Einträgen Ihrer letzten Steuererklärung!

Das Newcomb-Benford-Gesetz

Quelle: Wikipedia

Statistiker und Informatiker haben diese Idee weiter vorangetrieben und Software zur automatischen Aufdeckung von Datenfälschung entwickelt. Als besonders aufschlussreich erweisen sich im Zusammenhang mit Wahlergebnissen die Vergleiche der Häufigkeiten der zweiten Ziffern in einzelnen veröffentlichten Wahlergebnissen mit der nach dem Newcomb-Benford-Gesetz erwartenden Häufigkeiten. Weichen diese (beobachtenden und erwarteten) Häufigkeiten systematisch voneinander ab, dann wird dies als ein starkes Indiz für aufgetretene Unregelmäßigkeiten in den veröffentlichten Wahlergebnissen gewertet.

Eine zweite Methode um möglichen Wahlfälschungen auf die Spur zu kommen sind statistische Verfahren, die versuchen die beobachteten Wahlergebnisse durch frühere Wahlergebnisse und andere Informationen auf Wahlkreisebene systematisch vorherzusagen. Dabei kommt es zwangsläufig zu Prognosefehlern. Sind diese Fehler für viele Wahlkreise (a) sehr groß, d.h. lassen sich die Wahlergebnisse in diesen Wahlkreisen nur schlecht vorhersagen, und (b) werden die Stimmanteile für bestimmte Kandidaten oder Parteien systematisch unterschätzt (oder überschätzt), dann spricht das eher für eine Wahl mit Unregelmäßigkeiten als für eine faire Wahl.

Was genau bei den Iranischen Präsidentschaftswahlen passiert sein mag, kann natürlich keine dieser Methoden abschließend erklären. Die korrekte Anwendung dieser beiden Methoden kann aber wenigstens Anhaltspunkte für Wahlprüfungsexperten liefern, um mit der Überprüfung zu beginnen.

Der führende Experte auf dem Gebiet der Wahl-Forensik ist Walter Mebane. Der Professor für Politikwissenschaft an der University of Michigan hat schon einige Untersuchungen zu Wahlunregelmäßigkeiten in den USA, Mexico und Russland vorgelegt. Mebane wendet diese beiden Methoden auf die wenigen bisher zur Verfügung stehenden Daten zur jüngsten Präsidentschaftswahl im Iran an. Walter Mebane ist sicherlich kein Zeitgenosse, der vorschnelle statistische Analysen als Pseudo-Evidenz für oder gegen Wahlunregelmässigkeiten veröffentlicht. Im Gegenteil, Interessierte können seine Ergebnisse hier herunterladen. Zudem veröffentlicht er sogar Daten und Protokolle seiner statistischen Analysen, damit sie nachprüfbar bleiben und verbessert werden können. Seine bisherigen Analysen (Stand: 22. Juni 2009) lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen:

Während Mebane nur zufällige Abweichungen der zweiten Ziffern in den ihm vorliegenden Wahlergebnissen für Mussawi von der zu erwartenden Verteilung der zweiten Ziffern findet, erhält er systematische Abweichungen von den erwarteten Häufigkeiten bei drei weiteren Kandidaten, darunter auch den Stimmenergebnissen von Amtsinhaber Ahmadinedschad. Zudem findet er eine große Anzahl von Wahlkreisen, in denen Ahmadinedschad systematisch besser abschneidet als durch weitere statistische Verfahren vorhergesagt werden kann. Das deutet zumindest auch auf die Möglichkeit von Unregelmäßigkeiten bei der jüngsten Präsidentschaftswahl hin. Natürlich könnte es theoretisch auch andere Gründe geben, mit denen man die Stimmergebnisse in allen Wahlkreisen sehr gut vorhersagen könnte. Mehr Informationen über das Wahlverhalten der Iraner sind dazu erforderlich. Allerdings deutet die hohe Anzahl dieser schlechten Vorhersagen in Kombination mit den systematischen Abweichungen der Verteilungen der zweiten Ziffern in den Wahlergebnissen mehreren Präsidentschaftskandidaten eher auf Unregelmäßigkeiten bei dieser Wahl hin.

© Michael Schlieben

© Michael Schlieben