Ob staubsaugen oder Getränke bringen: Es gibt immer mehr Maschinen, die uns Arbeit abnehmen. Forscher interessiert, wie solche Roboter aussehen müssen, damit wir sie gern benutzen

Von Magdalena Hamm

Der Roboter R2D2 aus den Star Wars-Filmen hat kein Gesicht, nur ein einzelnes rundes Kameraauge, das er in alle Richtungen bewegen kann. Er hat keine Arme und keine Beine, sondern sieht aus wie eine kleine Tonne auf Rollen. Auch sprechen kann R2D2 nicht, stattdessen gibt er Pfeiftöne von sich und flackert mit einer Lampe. Äußerlich sieht der kleine Roboter einem Menschen also überhaupt nicht ähnlich. Und doch hat man als Zuschauer den Eindruck, dass die Maschine lebt und Gefühle hat. »Das kommt vor allem daher, dass sich R2D2 in den Filmen menschenähnlich verhält«, sagt Frank Hegel. Er arbeitet an der Universität Bielefeld und beschäftigt sich damit, wie Roboter aussehen und was sie können müssen, damit wir Menschen sie in unserer Nähe akzeptieren.

Denn einen Roboter wie R2D2 gibt es nur im Film. Maschinen haben keine Gefühle – werden sie nie haben. Alles, was die Geräte können, wird ihnen von uns Menschen einprogrammiert. Denn Roboter sollen uns Arbeit abnehmen. Es gibt zum Beispiel schon heute welche, die staubsaugen, die uns Getränke bringen, ja sogar welche, die vor Klassen stehen und, von Lehrern ferngesteuert, unterrichten.

Die Maschinen sind also Teil unseres Lebens. Und künftig werden sie es wohl noch viel mehr sein: Sie könnten als Wegweiser im Museum stehen, als Helfer in Altenheimen arbeiten, vielleicht werden sie sogar Spielkameraden von Kindern sein – ein bisschen wie Bleeker, der elektronische Hund, es in unserem Comic ist.

Das kann aber nur gelingen, wenn wir Menschen uns mit den Maschinen nicht unwohl fühlen. Und das hängt stark davon ab, wie Roboter aussehen, haben Frank Hegel und seine Kollegen an der Universität Bielefeld herausgefunden. Wichtig sei zum Beispiel, dass die Geräte keine scharfen Kanten hätten, denn runde Formen wirkten freundlicher. Entscheidend sei zudem die Größe: »Wenn ein Roboter kleiner ist als ein Mensch, haben wir das Gefühl, ihn kontrollieren zu können«, sagt Hegel. »Ist der Roboter größer, dann wirkt er schnell bedrohlich.«

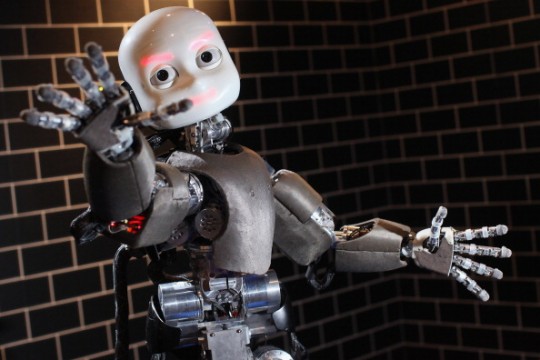

Viele Roboter-Designer auf der ganzen Welt bemühen sich darum, ihre Geräte als möglichst gutes Abbild des Menschen zu bauen. Denn: »Unter uns Roboterforschern gibt es eine Annahme: Je menschenähnlicher eine Maschine wirkt, desto mehr vertrauen wir ihr«, sagt Frank Hegel. Viele Roboter haben Kopf und Rumpf, gehen auf zwei Beinen und greifen mit fünf Fingern.

Damit wir aber den Eindruck haben, dass eine Maschine nicht nur eine Maschine ist, braucht es mehr als die äußere Form. »In Experimenten mit Testpersonen haben wir herausgefunden, dass ein Roboter sympathischer gefunden wird, wenn er Gefühle ausdrücken kann.« Gefühle lesen wir Menschen oft in den Gesichtern anderer ab, an der Mimik erkennen wir, ob jemand traurig, fröhlich oder ärgerlich ist.

Ob man so etwas mit Maschinen nachbilden kann? Um das herauszufinden, hat Frank Hegel zusammen mit anderen Forschern einen Roboterkopf entwickelt, der die Gesichtsausdrücke eines Menschen nachahmt. Er heißt Flobi und kann lachen und traurig schauen. Er kann ängstlich aussehen und überrascht. Man darf es mit der Ähnlichkeit aber auch nicht übertreiben. »Wenn ein Roboter von einem Menschen kaum noch zu unterscheiden ist, kann das schnell unheimlich werden«, sagt Hegel.

Was Hegel und seine Kollegen tun, ist eine Art Forschung im Hintergrund. Derzeit ist beim Bau von Robotern die Frage zuerst, was das Gerät tun soll. Danach richtet sich das Aussehen. Ein Staubsaugroboter, der flach über den Boden rollt, um Krümel aufzuklauben, braucht keine menschlichen Züge. Ebenso wenig ein Fensterputz- oder ein Rasenmähroboter.

Aber wie müsste eine Maschine aussehen, die als Dienstbote im Haushalt hilft? Solch ein Gerät ist Care-O-bot. Seine Entwickler wollen ihn zum Beispiel in Altenheimen einsetzen, wo er den Patienten Getränke bringen könnte. Der Roboter hat einen Greifarm, den er in alle Richtungen bewegen kann, und einen Tablettarm, um zum Beispiel ein Glas Wasser zu transportieren. Sein schlanker, abgerundeter Körper ist auf der Vorderseite mit einem weichen Stoff bezogen. Es sieht aus, als trage er den Frack eines Butlers. Einen Kopf hat der Roboter allerdings nicht, und statt auf Beinen bewegt er sich auf Rollen fort. »Wir haben uns bewusst entschieden, dass Care-O-bot dem Menschen wenig ähnlich sieht«, sagt Birgit Graf, die den Roboter mitentwickelt hat. »Denn wenn er aussieht wie ein Mensch, dann erwartet man, dass er sich auch so verhält – und das kann er nicht.«

Für alles, was Care-O-bot tun soll, braucht er einen Befehl, den man über einen Bildschirm eintippt. Dass man etwas zu trinken haben möchte zum Beispiel. Er rollt dann los und erfüllt die Aufgabe. »Care-O-bot ist ein Gerät, das mir Arbeit abnimmt, und so kann er auch ruhig aussehen«, sagt Birgit Graf. »Dafür braucht er kein Gesicht.« Erst wenn sie und ihre Kollegen den Roboter so bauen, dass er Sprache entschlüsseln kann, dass man ihm die Befehle sagt und sie nicht in sein Display tippt, wäre ein Kopf vielleicht sinnvoll. Einfach weil wir es gewohnt sind, zu Gesichtern zu sprechen und nicht zu Bildschirmen.

Bisher gibt es aber keinen Roboter, mit dem man ein sinnvolles Gespräch führen könnte. Und selbst wenn irgendwann Exemplare herumlaufen, die Gesichtsausdrücke nachahmen, wie es Frank Hegels Flobi-Kopf tut, bleiben die Gefühle, die er so ausdrückt, künstlich. Dass wir irgendwann einmal Spielkameraden haben werden, die sind wie R2D2 oder Bleeker, der elektronische Hund, ist eher unwahrscheinlich. Und die wichtigere Frage ist ohnehin: Warum sollten wir Maschinen zum Freund haben wollen? Sie sind in Comics und Filmen doch eigentlich ganz gut aufgehoben.