Robin Meyer-Lucht bloggt auf www.carta.info unter dem Titel „Das große Unbehagen der Großjournalisten mit dem Internet: heute mit Peter Frey“ zum Verhältnis von Journalisten und Blogs.

Robin Meyer-Lucht bloggt auf www.carta.info unter dem Titel „Das große Unbehagen der Großjournalisten mit dem Internet: heute mit Peter Frey“ zum Verhältnis von Journalisten und Blogs.

Zu seiner anekdotischen Evidenz gibt es auch noch systematische Empirie. In einer via Internet durchgeführten Befragung der Mitglieder der Bundespressekonferenz aus dem Sommer 2007, an der sich 185 Mitglieder der BPK beteiligten, sollten diese einerseits ihre eigenen Blogaktivitäten skizzieren, aber auch ihre Einschätzungen zu Blogs abgeben.

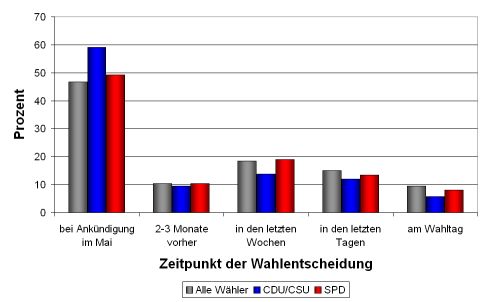

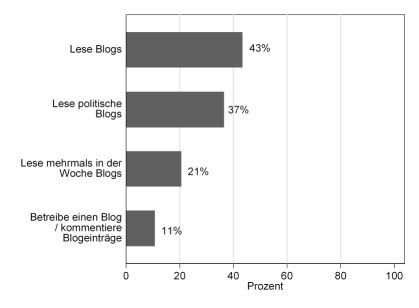

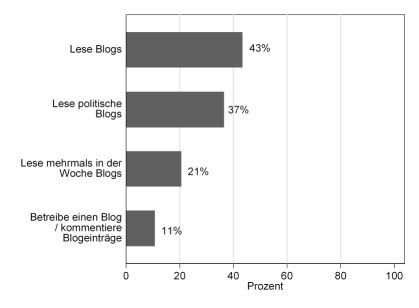

Die folgende Abbildung zeigt zunächst die Blogaktivitäten der Journalisten zum Erhebungszeitpunkt:

Weniger als die Hälfte der befragten Journalisten liest demnach Blogs. Die Abbildung zeigt darüber hinaus, dass die politische Nutzung von Blogs relativ weit verbreitet ist. Wenn die befragten Journalisten also überhaupt Blogs lesen, so sind dies sehr häufig – wenn auch nicht ausnahmslos – politische Blogs. Vor dem Hintergrund der Grundgesamtheit (Bundespressekonferenz) kann dies allerdings wenig verwundern.

Eine der positiven Eigenschaften, die Blogs allgemein zugeschrieben werden, ist die Geschwindigkeit, mit der sie auf Ereignisse und Informationen reagieren. Dass sich dies auch auf die klassischen Medien übertragen kann, setzt voraus, dass auch die Journalisten zeitnah Blogs verfolgen. Dem ist allerdings kaum so: Nur jeder fünfte Journalist liest mehrmals in der Woche Blogeinträge, dies entspricht weniger als der Hälfte der Blog lesenden Journalisten. Die häufigste Antwort auf die von uns gestellte Frage ist ‚mehrmals im Monat‘ – unter diesen Umständen wird man also kaum von einer zeitnahen Informationsaufnahme ausgehen können. Die Distanz zwischen Blogs und Journalisten zeigt sich schließlich am deutlichsten, wenn man nach der aktiven Teilhabe an der Blogosphäre fragt. Elf der 179 befragten Journalisten betreiben selber einen Blog, weitere acht kommentieren ab und an Einträge, was in der Summe einem Wert von rund zehn Prozent aktiver Blognutzung entspricht.

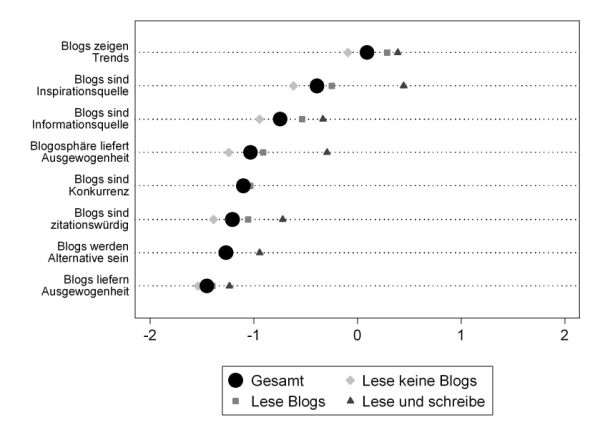

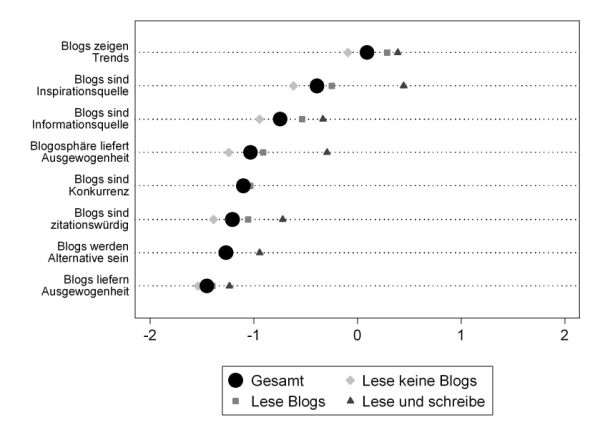

Eine kritische Distanz dominiert auch die Einstellungen der Journalisten zum Thema Blogs, wie die folgende Abbildung zeigt:

Die Aussagen, die den Journalisten zur Bewertung (auf einer fünfstufigen Antwortskala) vorgelegt wurden, weisen bei nur einer Ausnahme negative Mittelwerte auf, stoßen also eher auf Ablehnung als Zustimmung bei den befragten Journalisten. Lediglich das Item ‚Blogs zeigen Trends‘ stößt im Mittel – gerade so – auf etwas mehr Zustimmung als Ablehnung. Weiterhin werden Blogs am ehesten noch als Inspirations- und Informationsquelle gesehen, doch selbst hierfür sind die resultierenden Mittelwerte schon negativ. Noch skeptischer schließlich sind die Journalisten, wenn es um Fragen der Ausgewogenheit einzelner Blogs, aber auch der Blogosphäre insgesamt geht sowie bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen Blogs und Journalismus: Blogs – so die mehr oder minder einhellige Meinung – bilden keine Konkurrenz und Alternative zum klassischen Journalismus und werden dies auch zukünftig nicht tun.

Ein Informationsfluss aus der Blogosphäre in die klassischen Medien ist somit nicht zu erwarten. Vielleicht sollte man besser ‚bisher nicht‘ sagen. Die Abbildung zeigt nämlich neben den Gesamtwerten noch eine weitere Differenzierung nach der eigenen Blognutzung – differenziert nach Befragten ohne Blogerfahrung, Bloglesern und Bloggern. Diese Differenzierung liefert bei einigen Items recht deutliche Unterschiede. Mit wachsender Vertrautheit mit Blogs steigt offenkundig zumindest auf einigen Dimensionen das Ansehen der Blogs. Dies gilt nicht unbedingt für die Frage der aktuellen und zukünftigen Konkurrenz. Hier sind sich die Journalisten doch weitestgehend einig, dass die Medien konkurrenzlos bleiben. Aber mit Blick auf die Ausgewogenheit und auch die Zitationswürdigkeit sind Blogger doch deutlich optimistischer und positiver gestimmt. Dies umfasst auch die Frage, ob Blogs Inspirationsquelle sein könnten. Unterstellt man nun, dass die Blognutzung in Deutschland allgemein, aber auch bei Journalisten zukünftig ansteigen wird (aktuelle Trends wie das ZDF-Wahlblog zeigen dies ja), so könnte man erwarten, dass damit auch der mögliche Einfluss von Blogs auf den hier skizzierten Wegen zunehmen wird. Für den Moment aber bleibt das Verhältnis zwischen klassischen und neuen Medien von gegenseitigem Misstrauen und mangelnder Vertrautheit geprägt. Im Fußball würde man sagen: Beide Mannschaften tasten sich noch ab, aber es kommt noch kein Spielfluss zu Stande. Die wenigen Fälle, in denen Themen der Blogosphäre in die Medien gelangen, beruhen eher auf gelungenen Einzelaktionen einzelner Spieler denn auf einem funktionierenden Spielaufbau. Im Fußball ist dies häufig ein Merkmal der ersten, von gegenseitigem Respekt geprägten Minuten eines Spiels. Man darf gespannt sein, ob dies auch für die Blogosphäre und die Massenmedien gilt.

(Noch mehr Infos dazu gibt es hier: Holler, Sebastian, Sven Vollnhals & Thorsten Faas (2008). „Focal Points und Journalisten – Bedingungen für den Einfluss der Blogosphäre?“. In: Zerfaß, Ansgar, Martin Welker & Jan Schmidt (Hrsg.). Kommunikation, Partizipation und Wirkung im Social Web. Köln. S. 94-111.)

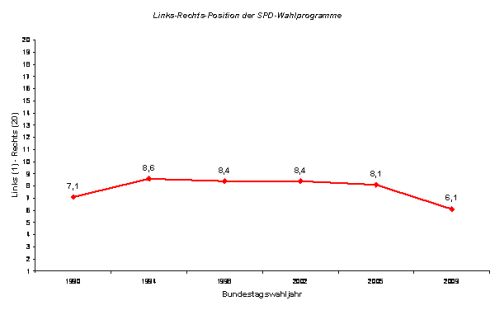

1. Mai – Tag der Arbeit, der Arbeiter, der Arbeiterbewegung und der Arbeiterpartei. Doch das Verhältnis zwischen den Gewerkschaften (als gesellschaftlicher Organisation der Bewegung) und der SPD (als ihrem Arm im Parteiensystem) gestaltet sich zunehmend schwierig. Die wechselseitige Entfremdung fand ihren Höhenpunkt in der Politik der „Äquidistanz“ der Gewerkschaften im Vorfeld der Bundestagswahl 2005. Die Gewerkschaften sahen sich in gleicher Distanz zu allen Parteien. Erst allmählich haben SPD und Gewerkschaften seit dem wieder zueinander gefunden.

1. Mai – Tag der Arbeit, der Arbeiter, der Arbeiterbewegung und der Arbeiterpartei. Doch das Verhältnis zwischen den Gewerkschaften (als gesellschaftlicher Organisation der Bewegung) und der SPD (als ihrem Arm im Parteiensystem) gestaltet sich zunehmend schwierig. Die wechselseitige Entfremdung fand ihren Höhenpunkt in der Politik der „Äquidistanz“ der Gewerkschaften im Vorfeld der Bundestagswahl 2005. Die Gewerkschaften sahen sich in gleicher Distanz zu allen Parteien. Erst allmählich haben SPD und Gewerkschaften seit dem wieder zueinander gefunden.