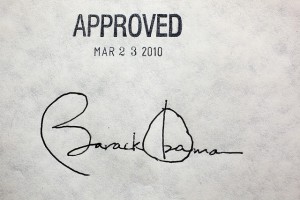

Barack Obamas Gesundheitsreform ist gerettet. Das wohl wichtigste innenpolitische Projekt des US-Präsidenten ist grundsätzlich mit der Verfassung vereinbar. Damit hat das Oberste Gericht in Washington eine für fast alle Beobachter überraschende Entscheidung getroffen. Die Details sind hochkomplex wie das 2.700 starke Gesetz selbst. Welche Auswirkungen sich daraus im Einzelnen für Patienten und Versicherer ergeben, wird noch zu klären sein – denn es gibt durchaus Anpassungsbedarf. Unabhängig davon ist das Urteil des Supreme Court wenige Monate vor der Wahl ein unschätzbarer Erfolg für Obama. Doch auch sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney kann politisches Kapital daraus schlagen.

Dabei darf man nicht vergessen: Die Bevölkerung der USA ist in ihrer Meinung über die Reform stark gespalten, die Debatten sind zutiefst ideologisch und werden auch nach der historischen Entscheidung mit aller Härte weitergeführt werden.

Doch das Oberste Gericht ist noch immer eine der angesehensten Institutionen in den USA. Auch wenn die Entscheidung mit fünf zu vier Stimmen knapp ausgefallen ist – was zählt, ist das Ergebnis. Und die Wirkung ist umso größer, weil die Mehrheit der neun Richter des Supreme Court eigentlich den Republikanern zumindest nahesteht. Hunderte Millionen Dollar und viel Energie sind in Kampagnen gegen die Gesundheitsreform geflossen, die sich alle auf den Vorwurf konzentrierten, sie sei verfassungswidrig. Das kann Obama nun alles mit Verweis auf das Urteil beiseitewischen.

Wirkung der Reform stand gar nicht auf dem Prüfstand

Da macht es auch keinen Unterschied, dass der Kern der Reform, die Versicherungspflicht, nun aus ganz anderen Gründen als gedacht mit der Verfassung vereinbar ist. Denn im Grundsatz stand gar nicht die Reform und ihre Wirkung auf dem Prüfstand, sondern die Frage, ob der Staat seinen Bürgern vorschreiben kann, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Die Gegner hatten argumentiert, der Gesetzgeber überschreite damit seine Zuständigkeiten und greife zu tief in die Freiheitsrechte der Bürger ein. Mit der Befugnis des Bundes, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten zu regeln, sahen die Richter die Versicherungspflicht nicht ausreichend begründet. Doch sie werteten die Versicherungspflicht am Ende schlicht als Steuer – und die darf der Bund erheben.

Dass die Reform nun im Großen und Ganzen erhalten bleibt, hat für Obama noch einen weiteren Vorteil. Die Versicherungspflicht mag in den USA umstritten sein, angetrieben von der rechtspopulistischen Tea-Party-Bewegung der Republikaner von manchen sogar als Kommunismus verschrien werden. Doch andere Teile des Gesetzespakets sind durchaus beliebt. Etwa dass die Krankenversicherer niemanden ablehnen können, der sich versichern will, auch wenn er bereits erkrankt ist. Oder dass Kinder bis zum 26. Lebensjahr bei den Eltern mitversichert bleiben können. Und in der Mehrheit der US-Bürger, die gegen die Reform sind, finden sich auch viele, denen die Regelungen noch nicht einmal weit genug gehen.

Niederlage macht Romney das Leben einfacher

Für Obamas Herausforderer Romney erscheint das Urteil zunächst als Niederlage. Im Wahlkampf hatte er sich vehement gegen die Gesundheitsreform positioniert, insbesondere gegen die Versicherungspflicht. Doch die Niederlage kommt nicht ohne positive Nebenwirkungen: An der konservativen Parteibasis der Republikaner und generell unter den Gegnern von „ObamaCare“ kochen nun die Emotionen hoch.

Die Wut kann Romney nützen. Er kann seine Wahlkampagne auf diesem Politikfeld bequem weiterhin auf das Versprechen beschränken, die Reform zurückzunehmen. Alles, was er den Menschen sagen muss, ist: Nur wenn ihr mich ins Weiße Haus wählt, ist dieser Schritt wieder rückgängig zu machen.

Romney ist entlastet von dem Druck, konkrete eigene Vorschläge für das Gesundheitssystem vorzulegen, das von überbordenden Kosten und vielen Ungerechtigkeiten geprägt ist. Dabei hatte er als Gouverneur im Bundesstaat Massachusetts selbst der aktuellen Reform ähnliche Regelungen eingeführt, die er im Vorwahlkampf 2008 sogar als Modell für die USA als Ganzes empfahl. Selbst das dürfte er nun nicht mehr so häufig erklären müssen, jetzt geht es nur noch um dafür oder dagegen. Auf diese simple Wahl reduziert, bleibt die Gesundheitsreform für ihn ein dankbares Thema. Wäre sie gekippt worden, hätte ihn das Obama-Lager unweigerlich schwer unter Druck gesetzt mit der Frage, was er besser machen wolle.

Allerdings kann Obama sich nun mit Fug und Recht als erfolgreicher Reformpräsident präsentieren, der eine Sozialgesetzgebung auf den Weg gebracht hat, an der sich Generationen demokratischer Politiker jahrzehntelang die Zähne ausgebissen haben. Der Einsatz – auch wegen des Widerstands aus den eigenen Reihen – war hoch: Obama hat zugunsten dieses Kernprojekts seiner Amtszeit vieles lange Zeit vernachlässigt, von der Einwanderungspolitik bis zum Arbeitsmarkt. Das kann ihm nun niemand mehr vorwerfen – das Kalkül ist aufgegangen.