Viel Kitsch, viele Emotionen und viel Entertainment – das war in den letzten Tagen in Tampa, Florida, auf dem Parteitag der Republikaner geboten. Ihr Präsidentschaftskandidat Mitt Romney ist bei seiner Rede zweifelsohne weniger hölzern aufgetreten als zuvor. Emotional und patriotisch; nach den geltenden Regeln amerikanischer Parteitage ein solider Auftritt. Doch wie ist die Krönungsmesse des Mitt Romney nüchtern betrachtet zu bewerten?

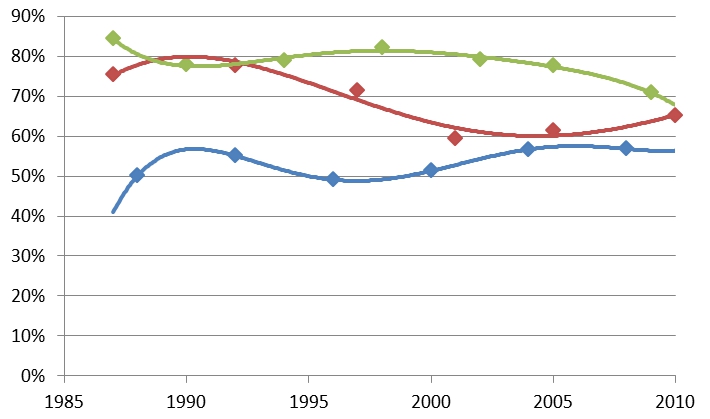

Die reinen Fakten sprechen auf den ersten Blick nicht für ihn: Seit 1900 haben nur fünf Herausforderer gegen amtierende Präsidenten gewonnen, 14-mal siegte der Amtsinhaber. Die Wirtschaftsdaten, der entscheidende Indikator für die Leistung der Regierung, erfüllen zwar die Hoffnungen nicht, die Obama im letzten Wahlkampf geweckt hat – aber noch kann Romney dies nicht nutzen. Die schleppende Wirtschaft wird zumindest momentan noch eher Obamas Vorgänger, George W. Bush, angekreidet und nicht dem derzeitigen Präsidenten.

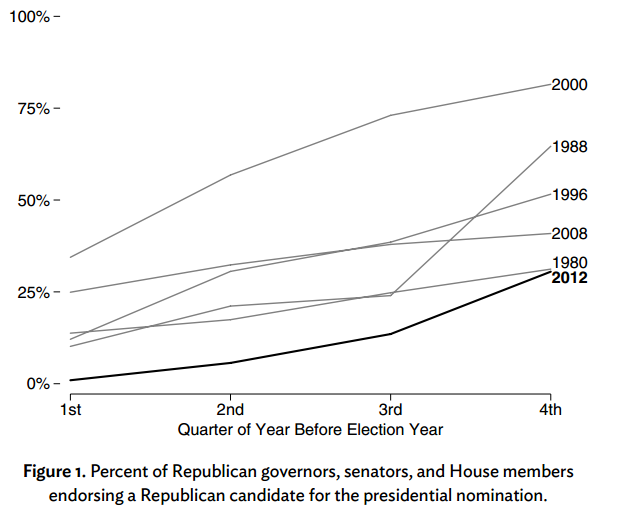

Auch Romneys innerparteiliche Unterstützung war bislang wenig solide. Dies lässt sich unter anderem an den „Endorsements“ ablesen, an den verbalen Unterstützungen, die aus den eigenen Parteireihen kommen Die aufgeführte Graphik zeigt vergleichend auf, dass es Romney hier vor dem Parteitag sehr deutlich an Unterstützung aus den eigenen Reihen mangelte.

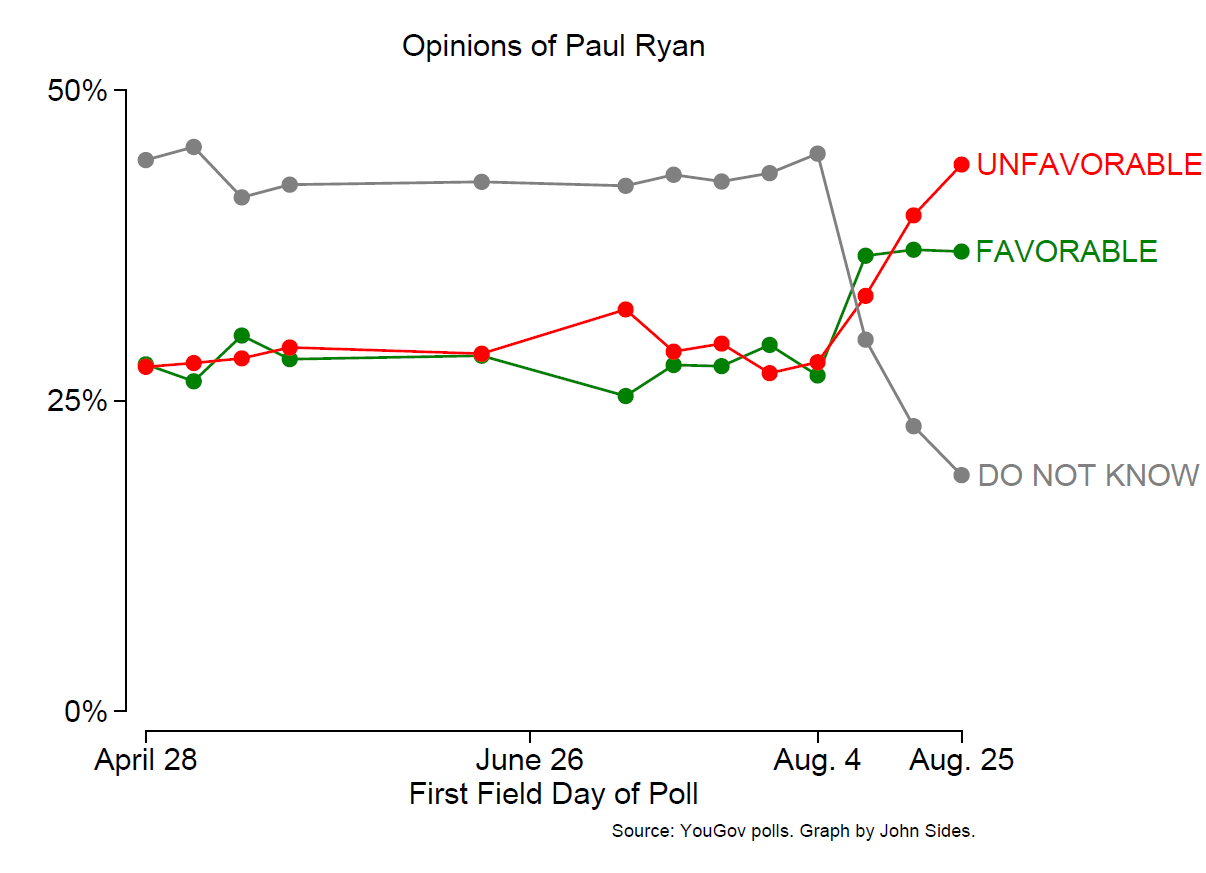

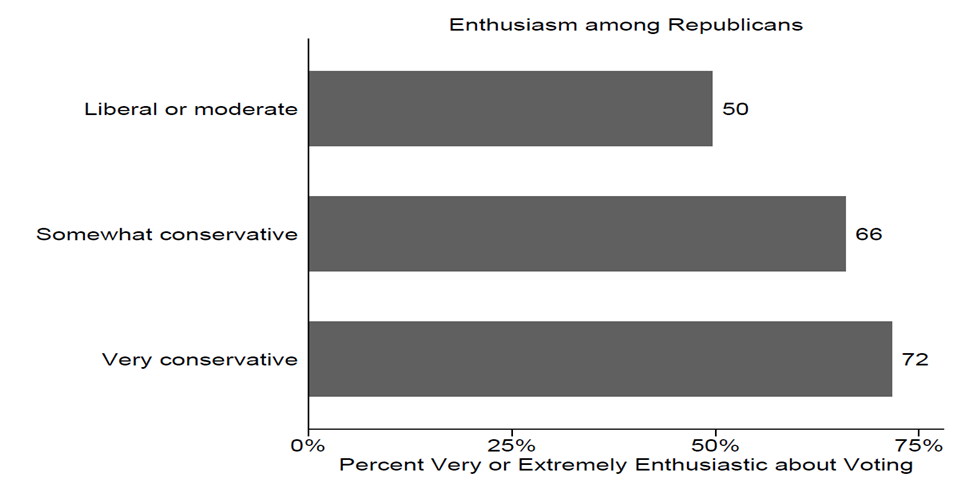

Dies war somit eine der wichtigsten Funktionen des Parteitages überhaupt: Die eigenen Parteifreunde überzeugen. Und immerhin: Nicht nur Vize-Kandidat Paul Ryan als Hardliner und Liebling der Tea-Party, sondern auch Hoffnungsträger des moderaten Flügels wie Chris Christie oder Marco Rubio hatten symbolträchtige Auftritte. Dass derart exponierte Rolle zugleich Risiken bergen können, zeigt Vizepräsidentschaftskandidat Ryan. Mit steigendem Bekanntheitsgrad ging ein sinkender Beliebtheitsgrad einher:

Nichtsdestotrotz versammelte sich in Tampa ein breites Feld an Unterstützern für Mitt Romney, das neben jungen und arrivierten Stars der Partei auch einige der ehemaligen Konkurrenten um die Nominierung umfasste. Romney ist so seinem Ziel näher gekommen: Er wird aus allen Teilen der Partei sichtbar unterstützt – auch wenn es zugleich noch immer kaum übersehbare Skepsis geben mag.

Das zeigt: Mitt Romney ist nicht zu unterschätzen, obwohl (oder gerade weil?) er die Herzen nicht im Sturm erobert, aber beharrlich daran arbeitet, diese Schwäche auszugleichen. Er hat sich im Vorwahlkampf um die Nominierung gegen ein Feld an Mitkonkurrenten durchgesetzt, das man beachtlich nennen muss (u.a. fünf ehemalige Gouverneure, zwei Abgeordnete des Repräsentantenhauses, ein ehemaliger Senator), auch wenn einige profilierte Republikaner wie die oben genannten nicht antraten, sondern bereits auf 2016 blicken.

Durch seine Kandidatur im Jahre 2008 genoss er schon früh im Wahlkampf einen hohen Bekanntsheitsgrad, der zwar auch zwiespältig sein kann, aber vor allem für das Einwerbung von Spenden von enorm hoher Bedeutung ist. Daraus, ebenso wie aus dem Vorwahlkampf, hat er viel gelernt. Er musste bereits auf viele kritische Äußerungen zu seiner Person, seine Karriere als Hedge-Funds-Manager, seine Religion, sein Elternhaus, seine Bilanz als Gouverneur von Massachusetts und vieles mehr reagieren und ist dadurch bestens vorbereitet auf das, was im Herbst auf ihn zukommen wird.

Ohne Frage: Er ist kein rhetorisches Talent, ihm fehlen Erfahrung und politisches Profil in vielen Bereichen. Aber haben wir das nicht schon einmal gesehen? Mit einer geölten Wahlkampfmaschinerie trat 2000 ein politischer Neuling aus gleichsam gutem und traditionsreichem Hause auf die Bühne und nahm den Kampf gegen ein wahres Schwergewicht der Demokratischen Partei und international anerkannten Umweltschützer auf – der Rest der Geschichte ist bekannt. Diese Erfahrung steckt den Demokraten noch in den Knochen…

Die Daten sind entnommen aus der Studie „The Gamble: Choice and Chance in the 2012 Presidential Election“ von John Sides und Lynn Vavreck.