Das Aufkommen der Linkspartei hat den Grünen im Saarland (wie auch anderswo) eine interessante strategische Option geboten und es scheint, als wolle die Partei die Gelegenheit nutzen. Durch ihre Zurückhaltung in Koalitionsfragen und eine deutliche Emanzipation von der SPD konnten sich die Grünen in letzter Zeit zunehmend als unabhängige Größe zwischen CDU und FDP einerseits und SPD und Linkspartei andererseits positionieren.

Das Aufkommen der Linkspartei hat den Grünen im Saarland (wie auch anderswo) eine interessante strategische Option geboten und es scheint, als wolle die Partei die Gelegenheit nutzen. Durch ihre Zurückhaltung in Koalitionsfragen und eine deutliche Emanzipation von der SPD konnten sich die Grünen in letzter Zeit zunehmend als unabhängige Größe zwischen CDU und FDP einerseits und SPD und Linkspartei andererseits positionieren.

Man könnte also sagen, dass die Grünen auf dem Weg sind, die neue FDP zu werden. Schon vor einiger Zeit haben die Grünen die FDP als „Partei der Besserverdiener“ abgelöst und sind also für entsprechende Wählergruppen attraktiv. Neu ist nun die strategische Komponente: Die Grünen haben die Position im Parteiengefüge eingenommen, die für die FDP (insbesondere auf Bundesebene) früher charakteristisch war. Sie befinden sich zwischen dem bürgerlichen und dem linken Lager, die im Saarland beide mit jeweils ca. 45% der Stimmen rechnen können und somit beide sind für eine Regierungsbildung auf die Unterstützung der Grünen angewiesen sind.

Die Grünen richten ihren Wahlkampf folgerichtig auf die Verhinderung einer Großen Koalition aus – eine populäre Forderung, die zugleich keine Festlegung der Partei verlangt (auf Nachfrage wird vom Spitzenkandidaten der Grünen die rechnerisch kaum mögliche Ampelkoalition als Präferenz genannt). Natürlich wird die Frage, welchem Bündnis man sich anschließen möchte, nach der Wahl unvermeidlich sein. Sicher scheint aber schon heute, dass die Entscheidung darüber nicht aus dem Bauch heraus getroffen wird, sondern vom strategischen Kalkül der Partei geprägt sein wird. Strategieentscheidungen wiederum sind immer an den Ergebnissen orientiert, die man erreichen möchte. Für eine erste vorsichtige Einschätzung des Verhaltens der saarländischen Grünen nach der Wahl lohnt daher ein Blick auf ihre vermeintlichen Ziele.

Die Politikwissenschaft schreibt Parteien drei zentrale Ziele zu: das Gewinnen möglichst vieler Stimmen, das Besetzen möglichst vieler Ämter und das Durchsetzen möglichst vieler Punkte des Parteiprogramms. Der Erfolg oder Misserfolg bezüglich der errungenen Stimmen steht am Wahltag fest, wichtige Faktoren für die Entscheidung in der Koalitionsfrage sind somit vor allem die zu besetzenden Ämter und die politischen Vorhaben, die man verwirklichen möchte.

Bezüglich der politischen Inhalte fällt eine Einschätzung schwer: Die Grünen kritisieren zwar Seite an Seite mit SPD und Linkspartei die CDU-Regierung, beispielsweise in der Bildungspolitik, andererseits hat aber ein anderes Herzensthema, die Energiepolitik, zu Verstimmungen mit der SPD geführt. Hier scheinen die Grünen dem amtierenden CDU-Umweltminister näher zu stehen als dem in die Kritik geratenen Schattenumweltminister der SPD.

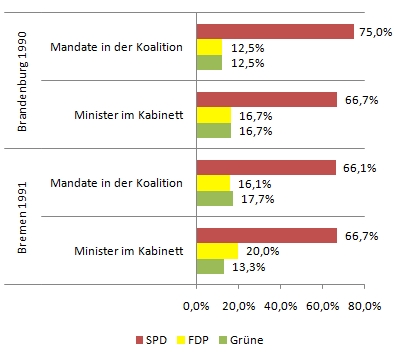

Für die Frage der Ämtervergabe scheint die Jamaika-Option attraktiver zu sein als das Linksbündnis mit SPD und Linkspartei. Eine Betrachtung der bisherigen Dreierbündnisse auf Landesebene (die „Ampeln“ in Brandenburg und Bremen Anfang der 90er Jahre) zeigt, dass in solchen Koalitionen die beiden kleineren Parteien am Kabinettstisch leicht überproportional vertreten waren (siehe Graphik). Lediglich die Bremer Grünen stellten 1991 in der Koalition prozentual gesehen weniger Senatoren als Abgeordnete, allerdings wurde 1993 ein FDP-Senator durch ein Mitglied der Grünen ersetzt.

Ein Bündnis zwischen zwei größeren und einer kleineren Partei gab es bisher noch nicht, es darf aber vermutet werden, dass die Grünen in einem solchen Szenario nicht nur bezüglich der Quantität sondern vor allem auch bezüglich der Qualität der besetzten Ämter die klare Nummer drei sein würden. Beispielsweise würde das wichtige Amt des/der stellvertretenden Ministerpräsident/in, das in einem Jamaika-Bündnis im Bereich des Möglichen liegt, in einem Linksbündnis in weite Ferne rücken.

Die politischen Verhältnisse im Saarland sind natürlich nicht auf die Bundesebene übertragbar. Allerdings könnte sich das Land nach der Wahl am 30. August hervorragend dafür eignen, koalitionspolitische Testballons steigen zu lassen…