Während Wahlprogramme dazu dienen, die Positionen politischer Parteien auf verschiedenen Politikfeldern zu vermitteln, so stellen Koalitionsabkommen das ausgehandelte Dokument mehrerer Parteien dar, in denen sich die inhaltlichen Kompromisse der neuen Regierung wieder finden. CDU/CSU und FDP haben sich nach knapp vier Wochen Koalitionsverhandlungen auf ein 128 Seiten langes Dokument als Grundlage ihrer gemeinsamen Politik der künftigen Legislaturperiode geeinigt. Darin werden wie in den Wahlprogrammen alle relevanten Politikbereiche – von Wirtschaft, Arbeit und Soziales über Finanzen, Außen-, Sicherheits- und Europapolitik bis hin zu Innen-, Justiz-, Familien- und Bildungspolitik – abgehandelt. Es bietet sich somit an, die Positionen, die die Parteien in den Wahlprogrammen geäußert haben, mit denjenigen zu vergleichen, die sich im neuen Koalitionsabkommen wieder finden.

Während Wahlprogramme dazu dienen, die Positionen politischer Parteien auf verschiedenen Politikfeldern zu vermitteln, so stellen Koalitionsabkommen das ausgehandelte Dokument mehrerer Parteien dar, in denen sich die inhaltlichen Kompromisse der neuen Regierung wieder finden. CDU/CSU und FDP haben sich nach knapp vier Wochen Koalitionsverhandlungen auf ein 128 Seiten langes Dokument als Grundlage ihrer gemeinsamen Politik der künftigen Legislaturperiode geeinigt. Darin werden wie in den Wahlprogrammen alle relevanten Politikbereiche – von Wirtschaft, Arbeit und Soziales über Finanzen, Außen-, Sicherheits- und Europapolitik bis hin zu Innen-, Justiz-, Familien- und Bildungspolitik – abgehandelt. Es bietet sich somit an, die Positionen, die die Parteien in den Wahlprogrammen geäußert haben, mit denjenigen zu vergleichen, die sich im neuen Koalitionsabkommen wieder finden.

Eine Analyse der Wahlprogramme der Bundestagsparteien mit dem Entwurf des schwarz-gelben Koalitionsabkommens mit Hilfe des wordscore-Verfahrens kann hierüber Aufschluss geben. Es wird unterschieden zwischen einer wirtschaftspolitischen Links-Rechts-Dimension einerseits sowie einer Dimension, die zwischen progressiven und konservativen Positionen in der Gesellschaftspolitik differenziert. Zusätzlich zu den Wahlprogrammen und dem Koalitionsabkommen aus dem Jahr 2009 werden die programmatischen Dokumente aus dem Jahr 2005 in die Analyse mit einbezogen, um so Veränderungen in den ausgehandelten Politikzielen zwischen der großen Koalition Merkel/Steinmeier und der neuen Bundesregierung Merkel/Westerwelle zu evaluieren.

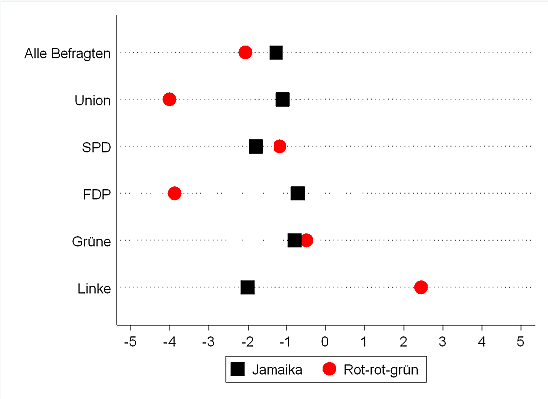

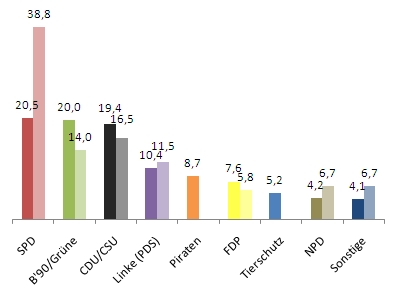

In der Abbildung sind die ermittelten Positionen der Parteien auf der Grundlage ihrer Wahlprogramme aus den Jahren 2005 und 2009 sowie der beiden Koalitionsabkommen eingezeichnet. Auf den ersten Blick ergibt sich ein überraschendes Ergebnis: im Vergleich zum Koalitionsabkommen der großen Koalition liegt der Regierungsvertrag von Union und FDP wirtschaftspolitisch weiter in der Mitte der sozioökonomischen Links-Rechts-Dimension. In innen-, rechts- und gesellschaftspolitischen Fragen ergibt sich eine etwas konservativere Position für den Koalitionsvertrag von Union und Liberalen im Gegensatz zu dem im November 2005 ausgehandelten Abkommen und Christ- und Sozialdemokraten. Wenn man jedoch genauer hinsieht, dann zeigt sich, dass die ermittelte Position des neuen Koalitionsabkommens gar nicht so überraschend ist: zu erwarten wäre gewesen, dass sich CDU/CSU und FDP auf ein Programm einigen, dass auf der gestrichelt eingezeichneten Linie und damit zwischen den Positionen beider Regierungsparteien liegt. Da die Union 239 Abgeordnete und damit 72% und die FDP lediglich 93 Mandate und damit 28% in die Mehrheit der Regierung im Bundestag einbringt, sollte das Koalitionsabkommen auf dieser Geraden zwischen den beiden Koalitionsparteien näher an der Union als an der FDP liegen.

Nun zeigt sich, dass der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP nicht ganz auf dieser Pareto-optimalen Geraden liegt, sondern wirtschaftspolitisch näher an der Position des Unions-Wahlprogramms von 2009 und gesellschaftspolitisch näher am 2009er Wahlprogramm der Liberalen. Offenbar konnten sich CDU und CSU in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen besser durchsetzen, während dies der FDP in der Innen-, Rechts- und Gesellschaftspolitik gelang. Dieses zwischen den Koalitionsparteien „schiefe“ Verhältnis war 2005 hingegen noch weiter ausgeprägt: damals konnte sich die Union nahezu vollkommen in sozioökonomischen Fragen durchsetzen und die SPD im gesellschaftspolitischen Bereich. Dieses Missverhältnis kann durchaus dazu beigetragen haben, dass die Sozialdemokraten so stark an Wählerzuspruch verloren haben, da sich ihre Handschrift kaum in dem für die SPD so zentralen Politikfeld Wirtschaft und Soziales wieder fand und dementsprechend in geringem Ausmaß ökonomische Politik im Sinne des SPD-Wahlprogramms 2005 durch die große Koalition implementiert wurde. Inwiefern die FDP, die sich den hier dargestellten Ergebnissen zufolge auch in ihrem zentralen Bereich der Wirtschaft-, Sozial- und Finanzpolitik bei weitem nicht vollständig durchsetzen konnte, ähnliche Verluste auf Wählerebene erleiden muss wie die SPD werden die kommenden Landtagswahlen zeigen.