Update Montag, 17.12.2012: Das Unternehmen Doggerbank hat sich heute bei mir gemeldet. Es besteht auf der Feststellung, dass eine illegale Fischerei nicht stattgefunden habe. Hier deren Schreiben:

Die „Maartje Theodora“ wurde am Dienstag Abend (11. Dezember 2012) während ihrer Fangfahrt routinemäßig von der französischen Küstenwache kontrolliert und danach in den Hafen von Cherbourg beordert, wo das Schiff am Morgen des 12. Dezember 2012 ankam. Seitdem wird die „Maartje Theodora“ dort von den Behörden festgehalten.

· Am Bord des Schiffes befanden sich gefangene Makrelen, Stachelmakrele und Heringe. Alle Fische wurde im Rahmen der dem Schiff zugeordneten Fangquoten gefangen. Das Schiff und der Schiffseigner besitzen ausreichende Quoten für die gefangenen Fische. Eine illegale Fischerei hat somit nicht stattgefunden.

· Es ist üblich, dass diese Schiffe mehr als eine Spezies im Rahmen einer einzelnen Fangfahrt fischen. Jede Fangfahrt dauert zwischen vier und sechs Wochen.

· Die Fangfahrt begann in den Gewässern westlich der Shetland-Inseln mit dem Fang von Makrelen. Die europäische Gesetzgebung verlangt dafür eine Maschengröße zwischen 55 und 69 Milimeter. Die „Maartje Theodora“ hat eine Maschengröße von 58 Milimeter benutzt, die sich im Rahmen der erlaubten Größenordnung befindet.

· Im weiteren Verlauf der Fahrt hat das Schiff Holzmakrelen westlich von Irland gefangen. Die europäische Gesetzgebung verlangt dafür eine Maschengröße zwischen 32 und 54 Milimeter. Die „Maartje Theodora“ hat eine Maschengröße von 52 Milimetern benutzt, die sich im Rahmen der erlaubten Größenordnung befindet. Allerdings hat der Kapitän des Schiffes irrtümlicherweise statt „52 Milimeter“ „55 Milimeter“ in das elektronische Logbuch eingetragen und damit einen administrativen Fehler begangen. Diese Daten wurden automatisch an die Fischereibehörden in Deutschland übermittelt.

· Einige Tage danach hat die „Maartje Theodora“ schließlich Heringe im Englischen Kanal gefangen. Die europäische Gesetzgebung verlangt dafür eine Maschengröße zwischen 32 und 54 Milimeter. Die „Maartje Theodora“ hat eine Maschengröße von 45 Milimetern benutzt, die sich im Rahmen der erlaubten Größenordnung befindet.

· Alle Behörden wurden ordnungsgemäß über die gefangenen Mengen Fisch, deren Zusammensetzung sowie über das Fanggebiet und die eingesetzten Netze unterrichtet. Alle sich an Bord befindlichen Fischarten haben das erforderliche Mindesmaß und es wurden zu keinem Zeitpunkt zu kleine oder unzulässige Maschenöffnungen verwenden.

Über die Doggerbank-Gruppe

Die Doggerbank-Gruppe besteht aus dem Mutterunternehmen, der Doggerbank-Seefischerei GmbH mit Sitz in Bremerhaven, seinen Tochterreedereien mit Sitz in Rostock und der Euro-Baltic Fisch Verarbeitungs GmbH auf Rügen, einer der modernsten Fischverarbeitungsanlagen der Welt. Insgesamt arbeiten ca. 700 Menschen für die Doggerbank-Gruppe in Deutschland.

Und hier mein Blogeintrag vom Freitag, 14.12.2012:

Es klingt nach einer kleinen Räuberpistole, die am Donnerstag vor der Küste der französischen Bretagne passierte. Nach Informationen der Nachrichtenagentur afp hat die französische Polizei dort einen der weltgrößten Fischtrawler gestoppt.

Der Vorwurf: Die „Maartje Theadora“ habe illegal gefischt. Statt die Netze nach Makrelen auszuwerfen, sei sie irgendwann auf Stachelmakrele umgestiegen – ohne das den Behörden zu melden. Um noch mehr Fang zu ergattern, habe sie zwei Fangnetze zusammengelegt.

Das mag alles irgendwie kleinklein klingen, relativiert sich aber, wenn man sich die Zahlen anschaut. 4.000 Tonnen Fisch hatte die „Maartje“ an Bord. Fast die Hälfte davon soll illegal gefangen sein, so der Vorwurf. Es wäre der bisher schwerste Verstoß gegen Fischereirecht in Frankreich – und das durch eine deutsche Reederei, durch Doggerbank Seefischerei aus Rostock (die wiederum zum niederländischen Fischkonzern Parlevliet gehört).

In dem Fall geht es um richtig viel Geld: Der Fang sei geschätzt mindestens zwei Millionen Euro wert. Der Reederei droht ein Bußgeld von 22.500 Euro sowie die Beschlagnahmung des Fangs.

Die Reederei weist die Vorwürfe zurück, hält sich aber in der Erklärung offenbar ein Hintertürchen offen: Der Reederei lägen „derzeit keine Anzeichen für eine signifikante Verletzung des Fischereirechts“ vor. Vielmehr sei die Größe der Maschen fehlerhaft ins Logbuch eingetragen worden.

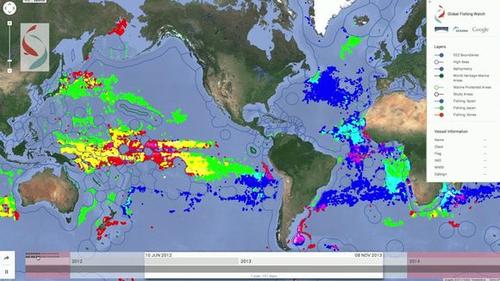

Der Vorfall rückt endlich mal wieder das Thema Überfischung in den Fokus. Es sind riesige, schwimmende Fischfabriken, die dort draußen auf den Meeren unterwegs sind – und eben offenbar nicht immer die Rechtsvorschriften einhalten (Greenpeace führt übrigens eine Datenbank zum Thema Piratenfischerei).

Wie der Fangwert zeigt, ist es schnell ein lukratives Millionengeschäft – von dem der Fischkonsument in der Regel kaum etwas ahnt. Daher ist es jetzt umso wichtiger, dass die Vorwürfe schnell aufgeklärt werden – und harte Strafen im Ernsthaft verhängt werden. 22.500 Euro Strafe klingen da meiner Ansicht ganz schön lächerlich.