Diesen Vortrag habe ich letzte Woche beim „Berliner Integrationsforum“ gehalten. Regelmäßige Leser dieses Blogs werden einiges wiedererkennen.

Wo steht die deutsche Integrationsdebatte? Ich neige zum Optimismus, trotz allem. Warum?

Da Herkunft in dieser Debatte eine so große Rolle spielt, will auch ich sie hier einmal in Anspruch nehmen, um meine Argumente zu untermauern. Ich spreche also als artgerecht aufgewachsener „Biodeutscher“ (Aua!) aus der westdeutschen Provinz.

Ich komme aus einem dörflich-kleinbürgerlichen Milieu Westdeutschlands, in dem das, was man heute Rassismus nennt, in den siebziger und achtziger Jahren noch zum normalen Umgangston gehörte. Rassismus hätte man es damals natürlich nicht genannt.

Man war stolz auf seine Vorurteile, und wer irgendetwas dagegen sagte, dass man gegen Itaker, Spanier, Türken und Griechen wetterte, hatte wahrscheinlich keinen Humor.

Gegen Juden sagte man lieber nichts (mehr), jedenfalls nicht laut, denn die konnten uns nachtragender Weise die Sache mit Hitler nicht vergessen. Alle anderen waren Freiwild für den Stammtischhumor.

Es war ein kenntnisfreier, gewissermaßen unschuldiger und ursprünglicher Rassismus, der alle Andersartigen gleichmäßig traf, einfach nur weil sie anders waren. Es war nicht persönlich gemeint, pures Ressentiment, Fiesheit gegen jedermann. Auch diejenigen, die sich im realen Leben sehr korrekt und nett mit den wenigen Fremden auf dem Dorf und in der Kleinstadt beschäftigten, zogen dabei mit.

Der Kern der Sache war das Unbehagen an gesellschaftlicher Veränderung. Und im Verfluchen der anderen leuchtete auch viel deutscher Selbsthass auf. Sehr berechtigter deutscher Selbsthass, möchte ich sagen: der Selbsthass eines unglücklichen Volkes, das sich selbst im trüben Licht der Katastrophengeschichte des letzten Jahrhunderts sehen musste, ein Selbsthass, der sich am Objekt der schwächeren, ärmeren, neuen Unterschicht der Einwanderer abreagierte.

Dieses Phänomen ist irgendwann ausgestorben. Die Deutschen in meinem Herkunftsmilieu wollen sich so nicht mehr sehen und sie können es nicht mehr hören. Sie sind herumgekommen, sie waren auf guten Schulen (oder ihre Kinder jedenfalls), sie haben sich abgeregt. Viele von ihnen kennen ein paar Türken, Araber, Vietnamesen, seltener, muss ich sagen: Juden.

Die Ausländerwitze, die man in den siebziger und frühen achtziger Jahren in diesem Milieu noch normal fand, wären heute absolut indiskutabel. Es gibt Schwiegertöchter und Schwiegersöhne mit Migrationshintergrund, Freunde der Kinder haben Migrationshintergrund – oder gar, wie ich mit Erstaunen feststellen musste: in meinem Fall sogar die eigenen Kinder.

Deutschland ist auf dem Weg des Sich-Abregens weltoffener, entspannter, welterfahrener geworden. Die Veränderungspanik hat abgenommen.

So sehe ich es, trotz unserer erregten Debatten der letzten Jahre.

Gut so.

Trotzdem läuft hier etwas schief. Die gesellschaftliche Kommunikation leidet an einer schleichenden Vergiftung.

Mein Grund-Optimismus macht zur Zeit eine schwere Phase durch. Manchmal habe ich den Eindruck, ich erliege meinem eigenen Wunschdenken und es geht eigentlich überhaupt nicht voran. Ich denke dann, ich mache mir das nur vor, weil ich mir das eigene Land schön singen will.

In den letzten beiden Jahren war ich viel damit beschäftigt, auf türkisch-deutsche, arabisch-deutsche, iranisch-deutsche, und deutsch-jüdische Freunde einzureden, sie sollen sich bitte nicht verrückt machen lassen. Sie sollen hier bleiben und weitermachen.

Wie oft habe ich gehört, jetzt reiche es, man halte es nicht mehr aus, man gehe nun endgültig weg, in die Türkei, nach Amerika, nach Israel… Und manchmal sind das keine leeren Drohungen geblieben. Meist jedoch war die Auswanderungsdrohung nicht ernst gemeint.

Sehr wohl ernst gemeint war die Botschaft der Verletzung und Enttäuschung. Ich habe bei manchen Freunden und Bekannten eine Art innere Kündigung ihrer Liebe zu Deutschland erlebt. Das ist etwas Gefährliches.

Unsere „Integrationsdebatte“ mit dem Höhepunkt Sarrazin hat diesen „tipping point“ vorbereitet. Aber die Enthüllungen über die „Dönermorde“ haben dann für viele den Ausschlag gegeben.

Und die jüngste Debatte über Beschneidung hat zu tiefer Verunsicherung geführt – eine Verunsicherung, die viele aus der Mehrheit nicht verstehen. Dazu gleich mehr.

Es wird unterschätzt, wie erschüttert viele türkische Deutsche von der NSU-Mordserie, vom Versagen der Behörden und der Medien bis heute sind. Schon die letzten Jahre einer zunehmend als Demütigung und Kujonierung empfundenen “Integrationsdebatte” haben viel Schaden angerichtet. Der Erfolg des Buchs von Thilo Sarrazin wurde als eine Abstimmung gegen Türken an der Ladenkasse empfunden. Mehrere türkische Bekannte haben mir erzählt, dass sie in Folge dieser Debatte Freunde verloren haben. Es wurde nicht verstanden, dass sie Sarrazins Buch und seine Interventionen – von den “Kopftuchmädchen” über die “Gemüsehändler” bis zu den “belgischen Ackergäulen” als persönliche, ehrabschneidende Angriffe empfanden. Und dass die breite Zustimmung der Bevölkerung die Sache erst recht schlimm machte.

Wenn sie das ihren Freunden sagten, hieß es oft, hab dich doch nicht so, Du bist doch nicht gemeint! Doch, ich bin gemeint, antworteten sie, mindestens innerlich. Mich und meine Leute meint ihr, wenn ihr diese Buch kauft.

Man fühlte sich von Sarrazin und seinem begeisterten Publikum aus Deutschland herausdefiniert. Das Wort Ausgrenzung habe ich nie gemocht. Es wird inflationär gebraucht und hat einen moralistischen Ton. Aber hier passt es. Viele meiner Bekannten mit so genanntem Migrationshintergrund, bestens integriert, haben in diesen letzten Jahren Ausgrenzungserfahrungen gemacht.

Die Enthüllung über die Mordserie traf auf diese Gefühlslage. Ohnehin angeknackstes Vertrauen war nun bei vielen ganz dahin: Die Hinrichtung von Türken, wie sich nun herausstellte, durch Neonazis, war jahrelang den Opfern und ihrem mutmaßlichen “Milieu” zugeschrieben worden. Im Begriff “Dönermorde” schien der antitürkische Rassismus der Behörden und der Medien zu sich zu kommen.

Gerade bei gut ausgebildeten und erfolgreichen deutschen Türken trifft man derzeit auf eine Mischung aus enttäuschter Liebe zu ihrer Heimat, auf Wut, Trauer und allgemeine Aufgewühltheit, in einem Maß, dass einem Angst um dieses Land und seinen Zusammenhalt machen kann.

Wir verlieren so die Besten. Auch diejenigen, die nicht weggehen, schließen innerlich mit Deutschland ab.

Ich habe also dagegen geredet und gesagt, schaut doch mal, das ist zwar nicht schön, das ist alles hässlich, aber es sind doch Rückzugsgefechte. Vergleicht das mal mit wirklichem, offenem Rassismus! Das Sentiment der deutschen Debattentreiber wie Sarrazin hat so was Verklemmtes und Verschwiemeltes, weil sie ja wisssen, dass es politisch nicht wirksam wird. Die gesamte politische Klasse hält doch dagegen. Merkel hat die Sache gleich mit ihrem „nicht hilfreich“ gekillt. Und dann Wulff mit seinem Islam-Diktum, gegen die BILD und die FAZ… Wir haben keine rechtspopulistische Partei in Deutschland! Alle unsere Nachbarn haben eine!

So richtig tröstlich hat das nicht gewirkt.

Seither bin ich über meine eigene Theorie ins Stutzen geraten, mit der ich mir bisher immer erklärt habe, warum das so ist, dass Deutschland keine rechtspopulistische Partei hat – ein Umstand, auf den ich einigermaßen stolz bin.

Meine Theorie darüber, warum Deutschland keine rechtspopulistische Partei hat wie alle unsere Nachbarn – keine Partei vom Typ Front National, SVP, Folkeparti oder PVV, besteht aus zwei Elementen.

Das erstere ist banal: Das Rechte ist tabuisiert, herausgedrängt aus der wohlanständigen Mitte in die Außenbezirke des Politischen. Analog zu dem, was ich anfangs berichtet habe über die Inakzeptabilität eines offenen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft: Populismus geht in Deutschland nur noch links. Auch der kann sich übrigens mit xenophoben und rassistischen Motiven verknüpfen, wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie mal die Bücher von Oskar Lafontaine!

Aber es ist undenkbar, dass eine einflußreiche Politikerin hierzulande für ein Kippaverbot einträte wie Marine Le Pen das kürzlich getan hat. Und ich prophezeie, dass aus diesem Grund auch in absehbarer Zeit die Kopftuchverbote in Deutschland fallen werden. Man wird das abräumen wie so viele andere Angstregelungen aus der Übergangszeit, wie etwa auch das Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft. Man wird einsehen, dass Loyalität zu unserer Gesellschaft und den Werten sich weder am Kopfschmuck noch an der Zahl der Pässe festmachen lässt.

Das zweite Element meiner Erklärung geht so:

Wo andere Länder eine rechtspopulistische Partei haben, haben wir in Deutschland die „Integrationsdebatte“. Über „Integration“ zu reden, das muss man heute schon betonen, war einmal ein Fortschritt. In dem Wort liegt ja die Akzeptanz, dass der zu Integrierende bleibt und dazugehören soll. In der Geschichte des Einwanderungslandes Deutschland war es eine historisch wichtige Schritt, das anzuerkennen.

Heute aber empfindet man diese Debatte seitens derjenigen, über die gesprochen wird, oft als Schikane und Falle. Immer neue Kriterien für Integration lassen den Eindruck zurück: Hier soll entgegen dem Sinn des Begriffs eigentlich eine unüberwindliche Differenz ausgedrückt werden. Anders als der Begriff suggeriert, ist die Integrationsdebatte eine Ausschlussdebatte, die am Ende die Pointe hat aufzuzeigen, warum ihr hier nie dazugehören werdet. Integration ist ein Distanzmarker geworden. Das Wort ist unbrauchbar für seinen ursprünglichen Zweck, und es wird darum weithin abgelehnt. Zu Recht, denn um Integration geht es gar nicht mehr: das setzt noch das Bild einer selbstgewissen Mehrheit voraus, die den Neuankömmlingen und ihren Kindern die Regeln vorgibt, nach denen sie sich integrieren können.

Von diesem Punkt aus spricht Bürgermeister Buschkowsky in seinem Buch. Aber das ist eine Retro-Fantasie: In den Siebzigern hätte es vielleicht funktioniert nach diesem Maßstab zu integrieren, aber damals war Integration ja eben nicht gewollt. Die Einwanderer sollten separat bleiben, damit ihnen die Heimkehr nicht schwer fiele: Re-Integration in ihre Herkunftsländer, das war das (illusorische) Ziel.

Heute ist die Vorstellung passé, die eingeborene Mehrheit gebe einer zugereisten Minderheit die Regeln vor. Wozu sollen wir denn die hier geborenen, hier zur Schule und zur Uni gehenden Kinder von Einwanderern und Alteingesessenen rechnen? Sie sind vielerorts die Mehrheit. Sie sind die Eingeborenen.

Wozu rechnen dann etwa meine eigenen Kinder, die einen iranischen und einen deutschen Opa haben und eine Mutter mit doppeltem Pass? (Wobei der Iraner ein Exilant ist, den sein eigenes Land verfolgt, und der deutsche Opa ein Vertriebener war, der im heutigen Polen geboren wurde.)

Ich kann es Ihnen sagen: So lange meine Kinder gut in der Schule sind, sind sie Deutsche. Würden sie Ärger machen, würde man vielleicht beginnen, ihren „Hintergrund“ durchleuchten.

Es geht nicht mehr um Integration, sondern um Partizipation von Menschen mit verschiedensten Mix-Identitäten.

Übrigens: Ich mag das Wort Identität nicht besonders. Es ist ein Plastikwort. „Identitäten“ sind entweder aus spannenden, schönen, traurigen Geschichten zusammengesetzt, oder sie sind bloße, langweilige, ideologische Behauptungen darüber, wer man ist. Identitäten sind oft nur Anmaßungen ohne viel Inhalt: die „christlich-jüdische Identität“ unseres Landes, die gerne behauptet wird – dass ich nicht lache! Man muss sich nur die Beschneidungsdebatte vor Augen halten, um zu erkennen, was das für ein Quatsch ist.

Ich habe mich lange gegen die Auffassung gewehrt, Islamophobie und Antisemitismus hätten bedeutende Überschneidungsflächen. Seit der Beschneidungsdebatte habe ich das Gefühl, es ist eben doch ein und das Gleiche.

Morgens im Deutschlandfunk hören zu müssen, wie wohlmeinende deutsche Ärzte gleich zwei Weltreligionen freundliche Angebote machen, sich endlich bitte, bitte auf das zivilisatorische Niveau des Kölner Landgerichts hinaufhieven zu lassen, das war dann doch sehr erhellend. Jüdische Teilnehmer verwahrten sich gegen die Unterstellung, sie seien traumatisiert. Es half nichts. Der deutsche Therapeut wußte es besser.

Leserbriefschreibern und Kommentatoren quillt der gesunde Menschenverstand aus den Tasten, dass es keine, aber auch gar keine akzeptable Begründung für die “Verstümmelung” von Knaben durch Vorhautentfernung gebe.

Religiöser Analphabetismus wird mit erstaunlichem Stolz als Common Sense spazieren geführt. Irre, was man so alles an Vergleichen hört: Abtreibung, Ohrfeige, kosmetische Ohrenkorrektur… Das großmütige Angebot, man könne Beschneidung verbieten, aber straffrei lassen, wie eben die Abtreibung. Und dem Vorschlagenden fällt gar nicht mehr auf, dass damit eine Ritualhandlung aufgrund eines religiösen Gebots, die der Aufnahme eines neuen Lebens in die Gemeinschaft dient (und der Feier des Bundes mit Gott), auf die gleiche Stufe mit der Beendigung menschlichen Lebens gestellt wird. Und wie das wohl bei den Betroffenen ankommt, dass ihre Handlung mit einer Tötung verglichen wird.

Geht es womöglich gar nicht um die Juden und die Muslime? Ist dies wieder einmal eine – diesmal knisternd pornographisch aufgeladene – Orgie der Selbstbestätigung? Der faszinierte Blick auf den beschnittenen Penis der anderen lässt uns in Gewissheit erstarren, dass wir aufgeklärten Mehrheitsmenschen den Längsten haben.

Mit heiligem Ernst beschäftigt sich ein Land wie Deutschland Monate lang mit anderer Leute Geschlechtsorganen. Man fasst es nicht. Andererseits: Deutsche wollen die Unversehrtheit jüdischer und muslimischer Penisse per Gesetz garantieren. Macht nichts, wenn zu diesem Zweck die Eltern und die Ärzte, die an “barbarischen Bräuchen” festhalten, kriminalisiert werden.

Alle sollen so werden wie wir. Darum gehts es letztlich. Ja, warum auch nicht: Es gibt ja nun wirklich keinen Grund, anders zu sein oder anderes zu glauben, denn wir sind das zwar nicht das auserwählte, aber das aufgeklärte Volk. Indem wir ihre Religionen kriminalisieren, geben wir den Juden und den Muslimen eine Chance, sich endlich nach Jahrtausenden von ihren archaischen Praktiken zu distanzieren.

Wir Deutschen sind die Guten: Eine Komiker-Nation, wie die Kanzlerin treffend feststellte, im Einklang mit sich selbst.

Komisch nur, dass keiner lacht.

So viel zur deutschen Identität.

Aber auch wenn ich von der „muslimischen Identität“ höre, muss ich innerlich kichern: Identisch womit? Mit welcher Rechtsschule, welcher Konfession, welcher historisch-geografischen Prägung? Sufi oder Salafi? Konvertit oder wiedergeborenener Muslim? Muslimischer Atheist? Anti-Muslim?

Ich kenne keine zwei Muslime, die „identisch“ sind. Ich kenne viele, die andere Muslime für ganz schlimme Heuchler, Verwässerer, Fanatiker, Häretiker, Holzköpfe halten. Türken haben selten hohe Meinungen von Arabern und umgekehrt, und Iraner halten ohnehin alle anderen im Nahen Osten für kulturlose Völker (außer vielleicht die Juden, die auch schon ein paar Jahrtausende Geschichte haben, aber das geben nur wenige zu).

Also: Geht mir weg mit euren Identitätsbehauptungen! Identität ist nicht abendfüllend. Ganz mit uns identisch werden wir mit Sicherheit an einem Punkt unseres Lebens: Wenn es zuende ist. Tote sind mit sich identisch. Ein Merkmal des Lebens ist es, nicht mit sich identisch zu sein.

Aber ich schweife ab.

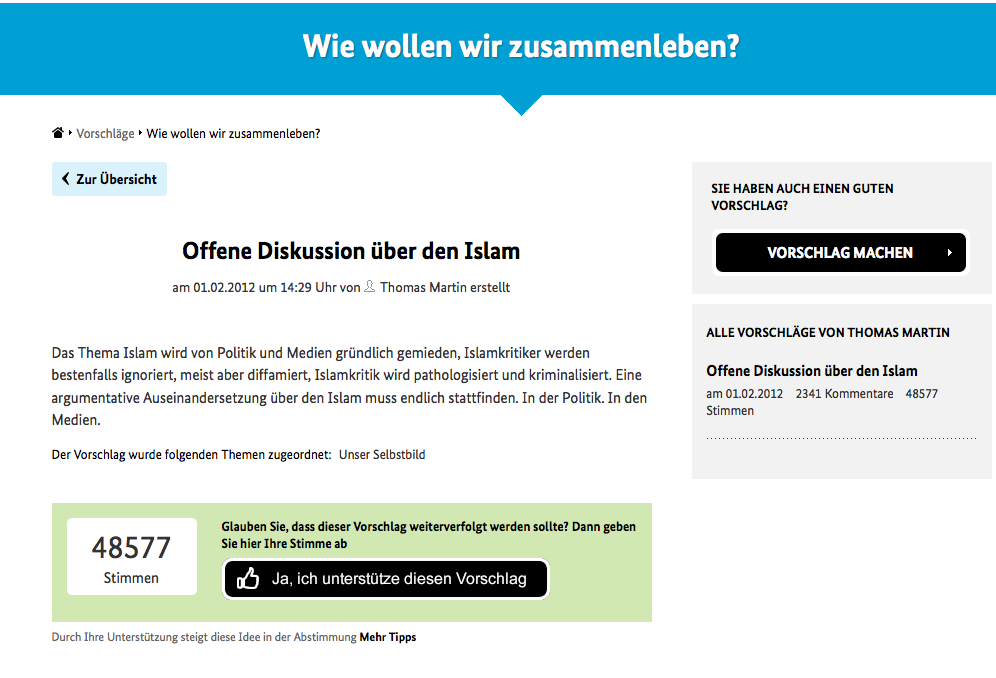

Ich wollte eigentlich sagen: Ich bin in unseren Debatten für maximale Offenheit, auch für verletzende Positionen. Ich habe lieber eine Debatte als eine rassistische Partei.

Ich halte das für einen entscheidenden Punkt zum Verständnis der deutschen und europäischen Debatten über den Islam: Sie handeln in Wahrheit nicht wirklich vom Islam als Religion. Man kann die Leidenschaften, die dabei am Werk sind, wohl kaum aus einem Interesse am Verstehen einer Weltreligion verstehen, die (als Teil Europas, nicht als sein Gegenüber) immer noch neu ist. In erheblichem Maße dient die Debatte über den Islam der Selbstvergewisserung einer verunsicherten Mehrheitsgesellschaft.

Es geht bei der „Islamkritik“mindestens so sehr um die deutsche, die europäische, die christliche, die säkulare Identität wie um den Islam.

Das ist für sich genommen weder irrational noch illegitim. Es gibt Gründe für diese Verunsicherung, es gibt auch Gründe, die die „Islamkritik“ antreiben – und ihr die Leser zutreiben.

Ich sehe Deutschland in der Situation eines Nach-Einwanderungslandes. Das Wort ist nicht schön, aber es beschreibt die Wirklichkeit: wir leben in einer post-migrantischen Situation. Wir debattieren also nicht mehr unter einem Einwanderungsdruck: Der Wanderungssaldo Deutschlands mit der Türkei ist seit Jahren negativ. Beginnend im Jahr 2006 kehrte sich der Trend um: Mehr Menschen zogen von Deutschland in die Türkei als umgekehrt. 2009 gingen bereits 10.000 mehr Menschen von Deutschland in die Türkei als vice versa.

Das ist nur ein Beleg dafür, dass Deutschland (jedenfalls für Türken) kein Einwanderungsland mehr ist. Doch just in dem selben Moment nehmen die Debatten über die Eingewanderten und ihre Nachkommen immer schärferen Charakter an. Kann es da einen Zusammenhang geben?

Das ist nicht ungewöhnlich: Vielleicht kann man im Amerika der Zwischenkriegszeit des letzten Jahrhunderts einen Präzedenzfall sehen. Damals wurden die Grenzen für Immigration weitgehend geschlossen – nach einer großen Welle zwischen 1870-1924, die Iren, Deutsche, Polen und andere Osteuropäer und Italiener in Millionenzahlen nach Amerika gebracht hatte.

Dann ging man daran, mit viel Druck die Integration/Assimilation der Eingewanderten zu betreiben.

Ich will die Analogie nicht zu weit treiben. Nur soviel: Europa insgesamt scheint, nach der gigantischen Einwanderungswelle der Nachkriegszeit, die gespeist wurde durch Postkolonialismus und Wirtschaftsboom, ebenfalls in einer Phase der Schließung zu sein. Schließung im Wortsinne durch gesetzliche Erschwerung von Zuwanderung. Und im übertragen Sinne als Versuch, die jeweilige Identität zu bewahren (was auch immer das jeweils sei). Der Erfolg der rechtspopulistischen Anti-Einwanderer-Parteien überall in Europa spricht dafür.

Überall? Eben nicht. Deutschland hat keine solche Partei. Deutschland hat statt dessen eine Debatte über „Integration“. Mir ist das einstweilen lieber so, wie hässlich die Debatte auch sein möge. Bei aller Kritik an der „Islamkritik“ sollte das nicht vergessen werden.

In Deutschland kann ich meinem Unmut an der Einwanderungsgesellschaft nicht an der Wahlurne Ausdruck verleihen. Alle Parteien – selbst die Union – haben ihren Frieden damit gemacht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Es gibt bei uns in der politische Klasse keine erfolgreichen Hetzer. Alle Zündler sind politisch gescheitert und aussortiert worden. Fragen Sie mal Roland Koch über seinen letzten Wahlkampf.

Was ich aber tun kann, um meinem Unmut, meiner Angst, meiner Überforderung Ausdruck zu geben, ist ein Buch zu kaufen und zu Lesungen zu gehen, bei denen diesem Gefühl Ausdruck verliehen wird.

Das ist besser als eine Partei zu haben, die monothematisch damit Stimmen sammelt. Aber es ist nicht harmlos.

Vergiftete Kommunikation ist eine schlechte Voraussetzung, wenn eine Gesellschaft eigentlich darangehen muss, ein neues WIR auszuhandeln. Weil man sich dann nur in wechselseitigen Beschimpfungen ergeht: Integrationsverweigerer! Rassist!

Ich halte nichts davon, Buschkowski als Rassisten zu bezeichnen. Nicht nur aus dem strategischen Grund, dass man ihn mit einem so überzogenen Vorwurf zum Helden eines Publikums macht, das ohnehin der Meinung ist, die Wahrheit könne man in diesem Land nicht mehr sagen, weil man dann als Rassist bezeichnet werde. Wenn ich für Buschkowski und die NSU-Täter das gleiche Wort verwende, mache ich meine Kritik an seinen Verallgemeinerungen und Zuspitzungen selber unglaubwürdig. Aber lassen wir dieses Buch. Ich habe schon gesagt, dass mir Bücher lieber sind als Parteien, und das gilt auch hier, bei aller Kritik.

Um zum Schluss zu kommen:

Deutschland ist schon sehr viel weiter als es weiß. Wird jetzt alles gut, wird jetzt alles nett?

Nein, gemütlich ist es nicht in Einwanderungsländern, sie sind voller Konflikte und Ressentimens – auf allen Seiten! Selbstverständlich auch auf Seiten der Einwanderer. Schauen Sie nach USA, England, Kanada, Israel. Es gäbe keine Standup-Comedy ohne diese Tatsache.

Gegen Vergiftung muss man allerdings eintreten, aber dagegen hilft nicht das Schönreden. Man darf nicht die Arbeitsteilung akzeptieren, dass die einen sich für Religionsfreiheit, Säkularismus, Frauenrechte, Werte, Bildung einsetzen und die anderen erklären, alles laufe schon irgendwie und man müsse nur abwarten und dem neuen bunten Deutschland beim Wachsen zusehen. Ängste und Vorbehalte, Konflikte und Ressentiments darf man nicht wegdrücken, weil sie „der falschen Seite nutzen“.

Nur wer weniger Angst vor den eigenen Ängsten hat, wird sich weiter entspannen können. Nur wer nicht fürchtet, dass seine Ängste weggewischt werden, wird sie eines Tages relativieren können.