Malte Spitz vermisst bei den 14 Thesen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière die netzpolitische Weitsicht. Doch er übersieht eines dabei: Ein Innenminister ist ein Innenminister – er war Innenminister und wird Innenminister bleiben. Er ist aber kein Internetminister.

Will heißen: Ein Innenminister wird sich immer nur über binnen- oder verwaltungspolitische Perspektiven äußern. Über Forschung und Wissenschaft wird er nichts sagen, weil das die Kollegin im Forschungsministerium tun sollte. Über Wettbewerb wird er schweigen, weil es Aufgabe des Kollegen im Wirtschaftsministerium ist, darüber nachzudenken. Und für die Zivilgesellschaft ist ganz offiziell die Kollegin im Familienministerium zuständig.

Die Kleinstaaterei der deutschen Netzpolitik ist dem Ressortdenken geschuldet – und letztlich dem offenkundigen Desinteresse der Bundeskanzlerin, sich strategisch zu positionieren. Eine von Malte Spitz geforderte „Internet Governance unter Einbeziehung von Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft“ wäre Beritt des Kanzleramts. Doch davor hat sich die Regierung schon unter rot-grüner Ägide gescheut – ebenso vor einer Bündelung der Netzpolitik in einer Hand.

Vermutlich wird Netzpolitik in Deutschland gerne deshalb auf eine Sicherheits- und Angsdebatte reduziert, weil die meisten der innovativen Regulierungsvorschläge zur Netzpolitik aus dem Innenministerium stammen. Warum ist aber von den Ressorts Wissenschaft, Arbeit und Familie („Zivilgesellschaft“) so wenig zu vernehmen?

Vor Äonen gab es einmal eine denkwürdig komplizierte Zusammenarbeit zwischen Forschungs- und Wirtschaftsministerium in Sachen Internetpolitik. Die endete damit, dass man alle laufenden Projekte, die irgendetwas mit Kommunikation und Information zu tun hatte, einfach in einem Aktionsprogramm zusammenschrieb und dieses als Vision Deutschlands für die Internetgesellschaft im 21. Jahrhundert vermarktete. Betrachtet man den jüngsten Bericht, der als „High-Tech-Strategie“ unter Federführung des Wirtschaftsministeriums erstellt wurde, lässt sich unschwer erkennen, dass sich an dieser Aggregationsmethode seither wenig verändert hat.

Natürlich gibt es noch einen IT-Gipfel, der so etwas wie eine nationale Strategie suggeriert – doch er zeichnet sich einfach dadurch aus, dass die Bundeskanzlerin anwesend ist.

Auffallend ist: Das Forschungsministerium agiert immer nur als eine Art Juniorpartner des Wirtschaftsministeriums oder des Innenministeriums. Es steuert nur ein paar Aspekte bei – etwa zur Internetsicherheit oder zur digitalen Spaltung. Oder es fördert ein wenig Internettechnologien – nicht etwa das „Next Generation Internet„, sondern nur Future-Internet-Projekte, in dem sich dann kleinere Projekte tummeln dürfen. Um das deutsch-französische Suchmaschinenprojekt Quaero, das bereits nach wenigen Monaten still und leise zu einem Semantic-Web-Projekt namens Theseus eingedampft wurde, ist es überdies recht still geworden.

Ob darin ein politisches Versäumnis der Forschungsministerin liegt, sei dahinzustellen. Denn es gibt in Deutschland nur wenige Unternehmen und Wissenschaftler, die mit ihren Projekten auf internationaler Ebene einen Impact zeigen. In internationalen Standardisierungsgremien wie der Internet Engineering Task Force (IETF) spielen sie keine Rolle. Forscher, die dann doch irgendwie Einfluss haben, sind aber längst nicht mehr an hiesigen Hochschulen beschäftigt. Wohl deshalb fällt das Thema „Standardisierung“ unter die Ägide des Wirtschaftsministeriums, das dieses mehr schlecht als recht begleitet.

Auch in Fragen der Internetverwaltung – Stichwort ICANN und IANA – sind die Deutschen nicht wirklich präsent. Die Ministerien verfügen nicht einmal über eigenes Know-How – deshalb bitten sie externe Experten, sie dort zu vertreten. Das ist an sich nicht kritikwürdig – doch bedenkenswert ist es, dass dieses Engagement in der Wissenschaft, den Unternehmen und der Politik keinen Widerhall findet.

Malte Spitz hat überdies in seinem Rant gegen den Innenminister übersehen, dass auch das Justizministerium ein gewichtiger Player in der Netzpolitik ist. Die nächste Urheberrechtsnovelle wird erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von frei verfügbaren Internetinhalten nehmen – Stichwort „Leistungsschutzrecht“. Aber ähnlich wie beim Innenministerium scheinen hier „Angst“ und „Blockade“ die Stichwortgeber zu sein. Netzpolitische Urheberrechtskonzepte wie die der Creative-Commons-Lizenzen oder die Vision eines European Copyright Codes diskutiert die Justizministerin genauso wenig wie der Innenminister sich an das Thema „Open Data“ in der Verwaltung herantraut. Dabei hätten diese gewaltiges Innovationspotenzial.

Schließlich engagiert sich seit jüngster Zeit nun auch das Verbraucherschutzministerium für den Verbraucher- und Datenschutz – in gewisser Konkurrenz zum Innenministerium. Dabei werden dann wiederum gerne europäische Komponenten des Datenschutzes, die wie das „Safe Harbor Abkommen“ in internationalen Konflikten („Facebook“, „Google“) eine Rolle spielen, ignoriert.

Ein Grund für die deutsche Netzpolitik-Misere mag darin liegen, dass die wichtigen netzpolitischen Fragen längst auf europäischer Ebene diskutiert und entschieden werden. Die Frage der Netzneutralität beispielsweise wurde im letzten Jahr im Zuge des gigantischen Telekom-Pakets verhandelt. Doch in der deutschen Berichterstattung war darüber wenig zu lesen. Auch das Urheberrecht wird vermutlich auf europäischer Ebene seine wesentlichen Ausprägungen erfahren.

Dies wiederum mag auch ein Problem der deutschen Medienlandschaft sein. Dort scheint es irgendwie noch nicht angekommen zu sein, dass über 80 Prozent der politischen Entscheidungen in Brüssel gefällt werden. Entsprechend mau war auch die Reaktion auf die Ernennung von Neelie Kroes als Internet-Kommissarin – und ihre Präsentation einer „digitalen Agenda„. Mit dieser aber sollte sich nicht nur das Europäische Parlament auseinandersetzen, sondern auch eine informierte Öffentlichkeit.

Kurzum: Fehlt in der nationalen Politik das Pendant zu Neelie Kroes, bleibt alles klein klein und strategisch unausgegoren. Es ist daher höchste Zeit für eine konsolidierte Internetpolitik auf nationaler Ebene, die europäisch und international anschlussfähig ist.

P.S. Ansätze dafür gibt es schon – unter anderem auch bei Malte Spitz.

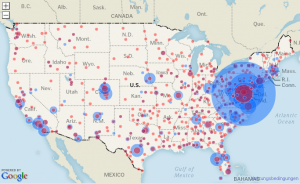

Auch die Ortsinformationen der Behörden und Unternehmen haben die Journalisten ausgewertet und auf GoogleMaps verortet. Man erkennt die historischen Schwerpunkte des Militär-Industrie-Komplexes in Virginia, Florida, Colorado und Kalifornien.

Auch die Ortsinformationen der Behörden und Unternehmen haben die Journalisten ausgewertet und auf GoogleMaps verortet. Man erkennt die historischen Schwerpunkte des Militär-Industrie-Komplexes in Virginia, Florida, Colorado und Kalifornien.