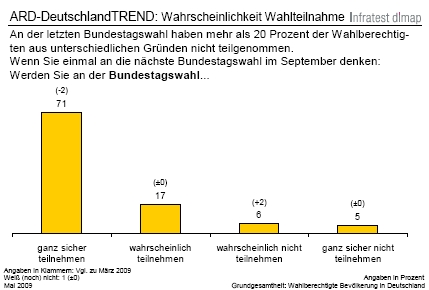

In Wahlkämpfen, so die Forschung, spielen vor allem innenpolitische Themen und Positionen eine Rolle. Seit 1972, als die Ostpolitik Willy Brandts im Zentrum stand, gab es kaum einen Wahlkampf mehr, in dem ein außenpolitisches Thema heiß diskutiert wurde. Die einzige Ausnahme aus der jüngeren Vergangenheit war die Auseinandersetzung über den bevorstehenden Irak-Krieg im Jahr 2002. Gerhard Schröders SPD gelang es damals, sich als Stützpfeiler der „Friedensmacht“ Deutschland (so der Titel eines SPD-Plakates) zu präsentieren und damit zugleich die Wähler von der außenpolitischen Kompetenz der Partei zu überzeugen. Angesichts der heftigen Kritik, die die Regierung zuvor etwa für ihre Haltung im Kosovo-Krieg einstecken musste, war dieser außenpolitische Rückenwind nicht unbedingt zu erwarten. Die Umfragedaten von damals zeigen aber deutlich, welchen Stellenwert der bevorstehende Krieg im Irak im deutschen Wahlkampf hatte: Laut ARD-Deutschlandtrend vom September 2002 war für 47 Prozent der Befragten die Außen- und Sicherheitspolitik ein wichtiges Thema, 74 Prozent lehnten einen US-Militärschlag im Irak ab. Schröders Nein hat diese Wähler mobilisiert und SPD und Grünen die entscheidenden Stimmen für die Fortsetzung der Koalition eingebracht.

In Wahlkämpfen, so die Forschung, spielen vor allem innenpolitische Themen und Positionen eine Rolle. Seit 1972, als die Ostpolitik Willy Brandts im Zentrum stand, gab es kaum einen Wahlkampf mehr, in dem ein außenpolitisches Thema heiß diskutiert wurde. Die einzige Ausnahme aus der jüngeren Vergangenheit war die Auseinandersetzung über den bevorstehenden Irak-Krieg im Jahr 2002. Gerhard Schröders SPD gelang es damals, sich als Stützpfeiler der „Friedensmacht“ Deutschland (so der Titel eines SPD-Plakates) zu präsentieren und damit zugleich die Wähler von der außenpolitischen Kompetenz der Partei zu überzeugen. Angesichts der heftigen Kritik, die die Regierung zuvor etwa für ihre Haltung im Kosovo-Krieg einstecken musste, war dieser außenpolitische Rückenwind nicht unbedingt zu erwarten. Die Umfragedaten von damals zeigen aber deutlich, welchen Stellenwert der bevorstehende Krieg im Irak im deutschen Wahlkampf hatte: Laut ARD-Deutschlandtrend vom September 2002 war für 47 Prozent der Befragten die Außen- und Sicherheitspolitik ein wichtiges Thema, 74 Prozent lehnten einen US-Militärschlag im Irak ab. Schröders Nein hat diese Wähler mobilisiert und SPD und Grünen die entscheidenden Stimmen für die Fortsetzung der Koalition eingebracht.

Und jetzt? Haben wir mit dem unglaublich bedauerlichen Zwischenfall in Afghanistan wieder einen solchen Fall im Wahlkampf? Wohl kaum. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, der ebenfalls noch während der Zeit der rot-grünen Regierung beschlossen wurde, wird nur von der Linken offen abgelehnt. Alle anderen Parteien tragen diesen Einsatz mit, der Spielraum für grundsätzliche Auseinandersetzungen ist damit weit weniger groß als 2002. Das Reden von einer „Exit-Strategie“ für die Bundeswehr in Afghanistan ist weder realpolitisch noch emotional mit einem Nein zum Irak-Krieg gleichzusetzen.

Dennoch ist der Afghanistan-Einsatz ein Thema, das nicht ignoriert werden darf. Eine klare Mehrheit von 69 Prozent der Deutschen war schon im Juli für einen schnellen Abzug, die Tendenz ist steigend. Wenn der Bevölkerung also nicht vermittelt werden kann, warum dieser Einsatz wichtig und notwendig ist, werden sowohl die Partei der Kanzlerin als auch die des Außenministers Einbußen hinnehmen müssen. Es gibt daher gerade für Union und SPD zwar nur wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Die Aufarbeitung der jüngsten Geschehnisse in Afghanistan ist somit nicht Teil der außenpolitischen Kür der Regierung, sondern einfach ihre Pflicht.