Jamaika, Rot-rot, Rot-rot-grün, Schwarz-gelb, Große Koalition – die Wahlen vom Wochenende hatten und haben fast alles im Programm, für jeden ist etwas dabei. Auch die Bundestagswahl steht unter einem ähnlichen Vorzeichen – vieles ist möglich, wenig wird ausgeschlossen. Die neue Situation ist unübersichtlich – für Parteien, aber vor allem auch die Wähler.

Jamaika, Rot-rot, Rot-rot-grün, Schwarz-gelb, Große Koalition – die Wahlen vom Wochenende hatten und haben fast alles im Programm, für jeden ist etwas dabei. Auch die Bundestagswahl steht unter einem ähnlichen Vorzeichen – vieles ist möglich, wenig wird ausgeschlossen. Die neue Situation ist unübersichtlich – für Parteien, aber vor allem auch die Wähler.

Im Angesicht der neuen Unübersichtlichkeit wird von ihnen (mindestens) ein Dreisprung verlangt – zumindest sofern man annimmt, dass sie sich nicht über die Wahl einer Partei, sondern auch die Zusammensetzung der nächsten Regierung Gedanken machen. Sie müssen sich im ersten Schritt (Hop) überlegen, wie gut (oder schlecht) sie verschiedene Regierungskoalitionen finden (siehe hierzu auch den Beitrag von Rüdiger Schmitt-Beck in diesem Blog); sie müssen im zweiten Schritt (Step) abschätzen, wie es wohl um die Bereitschaft der Parteien bestellt ist, bestimmte Koalitionen einzugehen (siehe z.B. Rot-rot-grün). Schließlich müssen sie (Jump) abschätzen, welches Ergebnis wohl am Ende des Wahlabends am 27. September steht, welche Koalitionsmöglichkeiten der Souverän also den Parteien faktisch eröffnet. Und im Lichte all dessen, muss jeder einzelne Wähler seine kleine Wahlentscheidung treffen. Als einzelner bei solchen Rahmenbedingungen Koalitionsbildungsprozesse zu beeinflussen – ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.

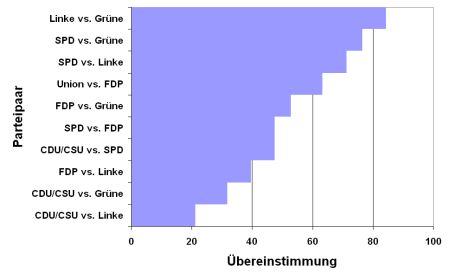

Wie reagieren die Wähler also? Sie bleiben weitgehend in altem Lagerdenken verhaftet. Schon die Analyse von Rüdiger Schmitt-Beck hat gezeigt, dass die „beliebtesten“ Koalitionen weiterhin Schwarz-gelb und Rot-grün sind. Weiter untermauert wird dies durch Ergebnisse von Umfragen, die aufzeigen, zwischen welchen Parteien Wähler aktuell noch schwanken: FDP-Wähler können sich demnach vor allem vorstellen, Union zu wählen – und umgekehrt. SPD-Wähler ziehen ggf. auch die Wahl der Grünen in Betracht, wenn überhaupt, und umgekehrt. Und auch Personen, die beabsichtigen, „Die Linke“ zu wählen, ziehen vor allem Rot und Grün als Alternativen in Betracht. Alles also schön sortiert, zumindest auf dieser Ebene.

Trotzdem kann es sein, ist es nach dem Wochenende vielleicht sogar ein Stück wahrscheinlicher, dass es weder für Schwarz-gelb und schon gar nicht für Rot-grün alleine reicht. Was sollten die Parteien im Angesicht dessen in den kommenden gut drei Wochen tun? Gerade im bürgerlichen Lager rumort es spätestens seit dem Wochenende bezüglich dieser Frage: Wer ist und wo steht der politische Gegner? Angela Merkel wird von einigen Seiten bedrängt, sich klar zum bürgerlichen Lager zu bekennen. Aber warum eigentlich?

Im Lichte der oben präsentierten Zahlen ist ein Wechsel von Wählern über politische Lager hinweg eher unwahrscheinlich. Eine polarisierende Kampagne würde zwar potenziell eigene Anhänger mobilisieren, aber erst recht würde dies für die Anhänger des politischen Gegners gelten. Hinzu kommt, dass eine Polarisierung dem bürgerlichen Lager insgesamt nutzen könnte – also auch und vielleicht sogar vor allem der FDP (zum Beispiel aus Angst vor einer Neuauflage der Großen Koalition). Kann das im Interesse der Union sein? Nein. Die Situation ähnelt exakt jener von vor vier Jahren. Aus Sorge vor einer Großen Koalition, so zeigen unsere Umfragen, haben sich viele Bürger auf der Zielgeraden (d.h. in der Woche vor der Wahl) anstelle der Union für die FDP entschieden. Mit welcher Konsequenz? Für das bürgerliche Lager hat es trotzdem nicht gereicht und die Union ging deutlich gezeichnet in die Verhandlungen zur Bildung einer Großen Koalition.

Im Angesicht dieser neuen Unübersichtlichkeit scheint also vor allem zu gelten: Jeder ist seines Glückes Schmied, d.h. jede Partei muss zunächst für sich selbst sorgen. Was dann, wenn der Souverän am 27. September millionenfach gesprochen hat, daraus wird, was möglich sein wird und was nicht, worauf man sich wird verständigen können, all das wird man dann erst sehen können. An solche Situationen werden wir uns gewöhnen müssen. Viele unserer Nachbarländer – in langen Jahren an wirkliche Viel-Parteien-Systeme gewöhnt – haben das längst getan, dort ist die Unübersichtlichkeit eher alt. Für uns ist sie noch neu.

Die Struktur der Wählerschaft kleiner Parteien mittels Umfragen zu erforschen, ist schwierig. Angenommen, eine Partei hat einen Stimmenanteil von einem Prozent und man befragt bundesweit 1.000 Wähler, dann wären in etwa 10 befragte Personen Wähler dieser Partei. Das ist zu wenig, um sinnvolle Aussagen treffen zu können.

Die Struktur der Wählerschaft kleiner Parteien mittels Umfragen zu erforschen, ist schwierig. Angenommen, eine Partei hat einen Stimmenanteil von einem Prozent und man befragt bundesweit 1.000 Wähler, dann wären in etwa 10 befragte Personen Wähler dieser Partei. Das ist zu wenig, um sinnvolle Aussagen treffen zu können.