Journalisten und Wissenschaftler sind sich einig wie selten und die Wahlkämpfer der Gegenseite genießen den Befund: Die SPD ist keine Volkspartei mehr. Endgültig. Schwache Wahlergebnisse (zuletzt noch magere 20,8 Prozent bei der Europawahl), anhaltender Mitgliederschwund und geringes Vertrauen ins politische Personal sprechen seit langem eine deutliche Sprache.

Journalisten und Wissenschaftler sind sich einig wie selten und die Wahlkämpfer der Gegenseite genießen den Befund: Die SPD ist keine Volkspartei mehr. Endgültig. Schwache Wahlergebnisse (zuletzt noch magere 20,8 Prozent bei der Europawahl), anhaltender Mitgliederschwund und geringes Vertrauen ins politische Personal sprechen seit langem eine deutliche Sprache.

So war es am Wahlparteitag vorgestern vielleicht Frank-Walter Steinmeiers Hauptaufgabe, das Bild der gebrechlichen alten Dame SPD zurechtzurücken und den Anspruch zu untermauern, eine Partei für das gesamte Volk zu sein. „Ich will Kanzler aller Deutschen werden“, sprach der Kandidat, und er machte auch deutlich, wo er sich dabei verortet: „Wir dürfen die Mitte der Gesellschaft nicht räumen.“

Was aber ist dran am Nimbus Volkspartei? Der Begriff stammt aus der politikwissenschaftlichen Forschung der 1960er Jahre – und streng genommen gehört er genau da auch hin. „Volkspartei“ war damals ein Synonym für „Allerweltspartei“, im Englischen sprach man von einer „catch all party“ oder einem „big tent“. Diese Wortschöpfungen zeigen: Die Konnotationen waren durchaus gemischt. Eine Partei setzt auf allumfassende Breitenwirkung und vermarktet sich und ihr Spitzenpersonal auf Kosten ihrer Ideologie, das kann man kritisch sehen.

Eine Volkspartei, schrieb Otto Kirchheimer anno 1965, „lenkt ihr Augenmerk in stärkerem Maße auf die Wählerschaft; sie opfert also eine tiefere ideologische Durchdringung für eine weitere Ausstrahlung und einen rascheren Wahlerfolg.“ Volksparteien, so die Vermutung, würden dank flexibler Programme und moderner Werbemethoden Wahlen in Serie gewinnen und so zum dominierenden Parteitypus werden. Allerdings war dieser Typ Partei in Westeuropa in seiner reinen Form damals nirgends zu finden. Und bis heute haben weder CDU und SPD in Deutschland noch andere Großparteien in Europa so konsequent auf Ideologien verzichtet und sich so vollständig von Ihren Milieus gelöst, dass sie wirklich für die gesamte Bevölkerung wählbar wären.

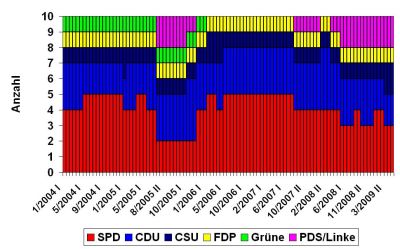

Die echte Volkpartei war also nie Realität in Deutschland, eine CDU ohne „C“ ist nicht vorstellbar. Und Wahlergebnisse in ganz Europa zeigen sehr deutlich, dass sich die Parteienlandschaften derzeit eher fragmentieren als konzentrieren; neue Parteien entstehen und besetzen Positionen. Nachdem sie nie wirklich Realität wurde, scheint die Volkspartei also inzwischen auch als Modell überholt. Der Begriff ist neudeutsch ausgedrückt nicht mehr als ein „Label“, das einen bestimmten Anspruch ausdrücken soll. Damit reiht sich die Volkspartei neben dem Volkswagen und dem Volkshandy ein.

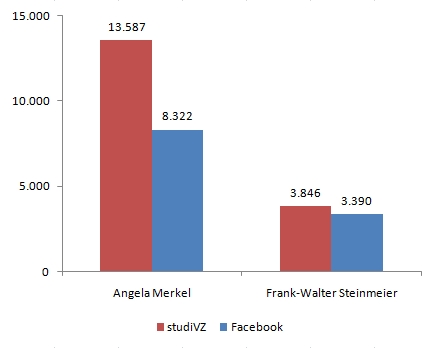

Die großen deutschen Parteien werden mittelfristig weiter abschmelzen und sie täten gut daran, sich schon heute darauf einzustellen, indem sie nicht Inhalte für Wählerstimmen opfern. Die Kunst wird darin liegen, die Programme unverwechselbar zuzuschneiden und für diese Positionen durch geeignetes Spitzenpersonal eine breite Zustimmung zu organisieren. Insofern müssen der SPD nicht vergangene Wahlausgänge sondern die aktuellen schlechten persönlichen Werte ihres Kandidaten zu denken geben: Laut ARD-Deutschlandtrend fanden fanden letzte Woche nur 32 Prozent der Deutschen, dass Frank-Walter Steinmeier ein guter Bundeskanzler wäre. Diesen Wert muss er steigern, vor allem im eigenen Lager, wo er auch nur 59 Prozent Zustimmung erreichen konnte. Ein erster kleiner Schritt wurde am Wochenende getan.

In der selben Befragung gaben übrigens stolze 74 Prozent an, dass Angela Merkel eine gute Bundeskanzlerin sei, im eigenen Lager waren es 96 Prozent. Auch eine Direktwahl würde die Amtsinhaberin mit 60 zu 29 Prozent klar gewinnen. Die CDU ist auch keine Volkspartei – sie hat aber die „Volkskanzlerin“…