Neulich fragte mich jemand, welches Unternehmen in den vergangenen Jahren das Leben behinderter Menschen nachhaltig verbessert hat. Ich musste keine Sekunde überlegen: Apple. Ich bin kein Apple-Fangirl, habe mir erst spät ein iPhone zugelegt und es früher gehasst, am Mac zu arbeiten. Aber mit dem iPhone 3GS, das 2009 auf den Markt kam, hat Apple das Leben vieler behinderter Menschen nachhaltig verändert.

Denn seitdem hat das iPhone standardmäßig und ohne Aufpreis eine Sprachausgabesoftware installiert, mit der auch blinde Menschen das iPhone nutzen können. Ich konnte dank VoiceOver so endlich meinem Freund eine SMS schicken und er konnte sie sich vom Handy vorlesen lassen und darauf antworten. Mein Freund ist blind und war zuvor ein ziemlicher Handymuffel. Aber nicht nur das, mit den Apps ersetzt das iPhone vor allem für blinde Nutzer viele Hilfsmittel, die sie sonst teuer kaufen mussten.

Hilfsmittel in einem Handy vereint

Es gab vorher schon einen Kompass, der sprechen konnte, aber im iPhone ist der nun immer dabei. Farbtestgeräte, die einem sagen, welche Farbe ein Hemd hat, kosteten Hunderte Euro; Apps, die das auch können, ein oder zwei Euro. Mein Freund hat sich aus Spaß einen Farbtester für das iPhone einfach selbst programmiert. Er kann mit VoiceOver auch seine Mails lesen, bei Foursquare suchen, wo das nächste Café ist oder mit Karten-Apps und dem Kompass durch die Stadt navigieren. Und um zu wissen, auf welchem Gleis sein Zug fährt, muss er nur noch sein Handy befragen, das ihm die Informationen aus der entsprechenden Bahn-App vorliest.

Auch Android spricht

Unterdessen hat die Konkurrenz nachgezogen: Google lässt mit Talkback Android-Handys sprechen. Auch Windows arbeitet an einer mobilen Lösung für blinde Nutzer. Aber Apple hat mit dem iPhone bis heute immer noch die Nase vorn, was die Nutzung durch blinde Menschen angeht.

Der blinde IT-Experte Marco Zehe aus Hamburg hat Anfang August einen 30-tägigen Test mit einem Android-Handy dokumentiert. Auch wenn Android besser geworden ist, nach 18 Tagen brach er den Test mehr oder weniger frustriert ab und war froh, sein iPhone wieder einzuschalten.

Mit dem iPad zu Starbucks

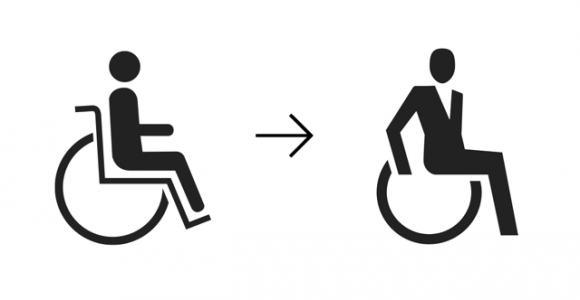

Wie die Entwicklungen von Apple und anderen das Leben behinderter Menschen in der Zukunft erleichtern könnten, wurde mir klar, als ich 2010 den Blogeintrag von Glenda Watson Hyatt las. Glenda hat Cerebralparese, ist Rollstuhlfahrerin und hat eine starke Sprachbehinderung. Nachdem sie sich in einem Apple-Store ein iPad gekauft und eine Sprachsoftware installiert hatte, konnte sie zum ersten Mal in ihrem Leben bei Starbucks problemlos und ohne fremde Hilfe ihren Mocha Frappuccino bestellen.

Warum macht Apple das alles? Lohnt sich das? Vermutlich eher nicht. Tim Cook hat in einer Rede im letzten Jahr gesagt, dass es im Bereich Accessibility bei Apple nicht ums Geld verdienen geht, sondern um unternehmerische Werte.

Ein Bekannter von mir, der früher bei Apple in diesem Bereich gearbeitet hat, erzählte mir mal, wie Steve Jobs den Bereich Accessibility im Unternehmen ins Leben rief. Er soll zu den Mitarbeitern gesagt haben, er wolle, dass dieser Bereich ein Erfolg wird. Sollte das nicht möglich sein, dann sollte das Projekt wenigstens mit Pauken und Trompeten scheitern, nicht nur ein bisschen. Es war ihm offensichtlich wirklich wichtig.