Die Idee zu einer Neuauflage des Buchladens hatte Mark Kiessling schon länger. 2008 gründete er dann zusammen mit Jessica Reitz do you read me?! in der Auguststraße in Berlin-Mitte – eine Print-Oase, in der außergewöhnlich gestaltete Magazine und kleinere Publikationen Zuflucht finden. Eine Fundgrube für bis dato unbekannte Titel und Autoren, die ihre Lebendigkeit und ihren Charme aus der Mischung unzähliger nationaler und internationaler Titel bezieht. Im Herbst letzten Jahres eröffneten sie in der Potsdamer Straße in Berlin- Tiergarten den dazugehörigen Reading Room – eine Neuinterpretation des klassischen Lesesaals, ausgestattet mit Möbeln von Artek, und eine Bereicherung des dort wachsenden kulturellen Angebots. Heute startet dort die erste Veranstaltungsreihe und Ausstellung diesen Jahres in Zusammenarbeit mit der Stiftung Buchkunst. Die Stiftung kürt jährlich die schönsten deutschen Bücher vom Fotoband bis zum Schulbuch nach den Kriterien: Konzeption, grafische Gestaltung, Typografie, Qualität der Bilder/Illustrationen, Ausstattung, Papier, Druck und buchbinderische Verarbeitung. An vier Abenden wird erkundet, wie aus Ideen, Konzepten und der Zusammenarbeit von Autoren, Gestaltern und Verlegern ein wirklich schönes Buch wird. Heute zur Ausstellungseröffnung von „Die schönsten deutschen Bücher 2010“ werden Uta Schneider (Stiftung Buchkunst) und Prof. Heike Grebin (Jury-Mitglied) in die Reihe einführen. In den folgenden Veranstaltungen werden einige der ausgezeichneten Bücher von ihren Autoren und Gestaltern vorgestellt sowie Fragen rund ums Büchermachen diskutiert.

ZEITmagazin: Das Programm geht der Entstehungsgeschichte eines schönen Buches auf den Grund. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Mark Kiessling: Wir werden jeden Abend der Veranstaltungsreihe den Prozess des Büchermachens aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Es geht um die Idee zu einem Buch, den Weg der Entstehung und um die Entscheidungen, die von den verschiedenen Beteiligten getroffen werden. Wie arbeiten sie zusammen? Wer nimmt wie auf wen Einfluss? Am 1. März wird es mit Oswald Egger, Nina Knapitsch und Jan Wenzel verstärkt um Autorenschaft gehen – darum, ob bei den heutigen beschleunigten und simultanen Arbeitsprozessen nicht der Begriff des Autors, als einzelne Person, durch den einer kollektiven Autorenschaft ersetzt werden müsste. Die Veranstaltung Autor = Gestalter (8. März) widmet sich den Arbeiten von Jenna Gesse und Juli Gudehus, die ihre Werke von der Idee bis zum fertigen Buch komplett in Eigenregie umgesetzt haben. Hier wird interessant werden, mit wem die beiden ihre Kompromisse schließen mussten und womit man allgemein am meisten hadert, wenn von der Idee bis zur Umsetzung alles aus der eigenen Hand kommt.

ZEITmagazin: Wie sind die Paare oder Kombinationen der Gäste für die verschiedenen Abende zusammengekommen?

Mark Kiessling: Alle die eingeladen sind haben bei dem Wettbewerb eine Auszeichnung erhalten oder eine Rolle gespielt, zum Beispiel als Jury-Mitglied. Aus thematischen Zusammenhängen oder Übereinstimmungen haben sich dann die Themen und Gäste der Abende ergeben – so werden zum Beispiel Gaston Isoz und Helmut Völter, beide solide Typografen und Buchgestalter, am 23. Februar über die Zusammenhänge von Idee, Konzept und Form diskutieren.

ZEITmagazin: Was ist das Besondere an dem Lyrik- Buch „Die ganze Zeit“ von Oswald Egger und Nina Knapitsch, die damit im Jahr 2010 den ersten Preis der Stiftung Buchkunst errungen hat?

Mark Kiessling: Die Gestaltung des Buches bezieht sich voll und ganz darauf, wie Oswald Egger in seinem lyrischen Text das fortlaufende Nachdenken über das Denken beschreibt. Der eigenwillige Satz unterstreicht seine sprachlichen Experimente nicht nur, sondern macht sie teilweise erst möglich. „Die ganze Zeit“ ist also nicht nur mit Bedacht gesetzt, sonder wirklich Zeile für Zeile typografisch erarbeitet. Ein wunderbares Beispiel für die bereits oben erwähnte kollektive Autorenschaft.

ZEITmagazin: Wann empfinden Sie persönlich ein Buch als schön?

Mark Kiessling: Da ich selbst Gestalter, also ein eher visueller Mensch bin, beurteile ich ein Buch zugegebener Maßen als erstes nach dem Äußeren. Aber ich habe auf diese Art sicherlich schon vieles in die Hand genommen, was mich rein thematisch sonst nicht erreicht hätte. Umgekehrt, habe ich mit schlecht gemachten Titeln so meine Probleme, denn eigentlich gibt es keinen guten Grund für schlechte Gestaltung. Kurz: Inhalt und Form müssen miteinander können, dann ist es mir egal ob es sich um einen Groschenroman oder hohe Buchkunst handelt.

ZEITmagazin: Immer wenn ich auf den Straßen Berlins einen „do you read me?!“- Beutel sehe, stimme ich automatisch das gleichnamige Lied von Ghinzu an. Andere haben sofort den Song von Rory Gallagher im Ohr – Absicht?

Mark Kiessling: Da könnte ich jetzt noch weniger mitsingen, als an Weihnachten die dritte Strophe von Stille Nacht… Nein, die Namenswahl ist ganz und gar nicht musikalischen Ursprungs.

Die Fragen stelle Marisa Schulz

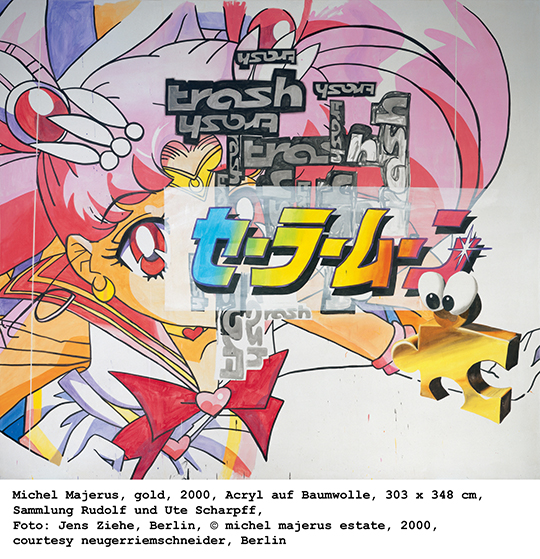

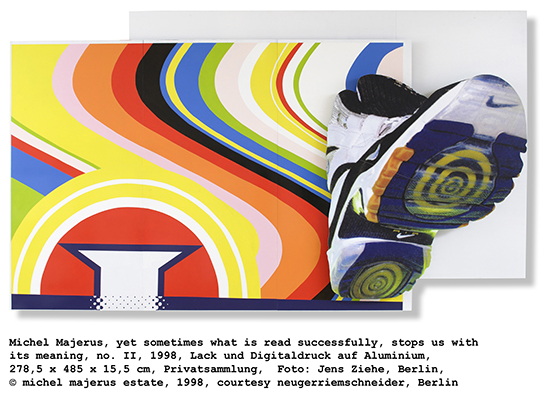

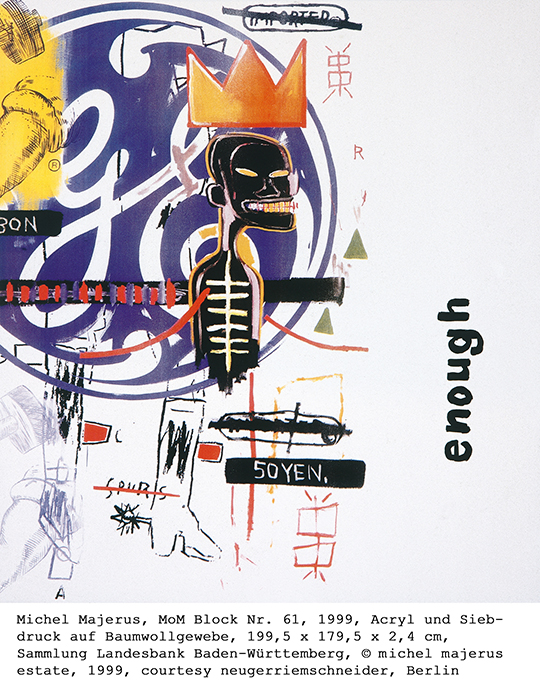

Michel Majerus ist ein luxemburgischer installativ arbeitender Maler, der 2002 beim einem Flugzeugabsturz umkam. Seine Arbeiten sind eine Mischung aus Motiven der Werbung, Comics und der digitalen Welt. Seine Kreativität kannte keine Grenzen und ging durch durch alle Varianten der Pop und Minimal Art. Dadurch schuf er eine einzigartige Bildersprache, die ihm zu einem wichtigen Impulsgeber gemacht hat. Seine Werke sind bis 09. April 2012

Michel Majerus ist ein luxemburgischer installativ arbeitender Maler, der 2002 beim einem Flugzeugabsturz umkam. Seine Arbeiten sind eine Mischung aus Motiven der Werbung, Comics und der digitalen Welt. Seine Kreativität kannte keine Grenzen und ging durch durch alle Varianten der Pop und Minimal Art. Dadurch schuf er eine einzigartige Bildersprache, die ihm zu einem wichtigen Impulsgeber gemacht hat. Seine Werke sind bis 09. April 2012