Die Wahlkampfforschung ist eine noch recht junge aber boomende Teildisziplin der empirischen Sozialforschung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur theoretische Erkenntnisse, sondern auch praktische Hinweise zur Kampagnenführung liefert. So hat die Forschung am Beispiel des „war room“ von Bill Clinton 1992 eine annähernd optimale Wahlkampfgestaltung identifizieren können, und in der Folge waren auch die Wahlkämpfe Tony Blairs 1997 unter dem Thema „New Labour“ und die „Kampa“ Gerhard Schröders 1998 an diesem Clinton’schen Modell ausgerichtet. Diese Entwicklung ist sowohl ein Erfolg der Praktiken des Clinton-Teams, die zu hervorragenden Resultaten geführt haben, als auch ein Erfolg der Wissenschaft, die bei der Übertragung der Clinton-Kampagne auf britische bzw. deutsche Verhältnisse eine wichtige Rolle spielte.

Die Wahlkampfforschung ist eine noch recht junge aber boomende Teildisziplin der empirischen Sozialforschung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur theoretische Erkenntnisse, sondern auch praktische Hinweise zur Kampagnenführung liefert. So hat die Forschung am Beispiel des „war room“ von Bill Clinton 1992 eine annähernd optimale Wahlkampfgestaltung identifizieren können, und in der Folge waren auch die Wahlkämpfe Tony Blairs 1997 unter dem Thema „New Labour“ und die „Kampa“ Gerhard Schröders 1998 an diesem Clinton’schen Modell ausgerichtet. Diese Entwicklung ist sowohl ein Erfolg der Praktiken des Clinton-Teams, die zu hervorragenden Resultaten geführt haben, als auch ein Erfolg der Wissenschaft, die bei der Übertragung der Clinton-Kampagne auf britische bzw. deutsche Verhältnisse eine wichtige Rolle spielte.

Auf Grundlage dieser Kampagnen hat die Forschung mittlerweile „best practices“ ausgemacht, mit Hilfe derer sie vermeintlich auch Antworten auf die Frage nach dem gelungenen Wahlkampf geben konnte. Das jüngste (und zurzeit fast überstrapazierte) Beispiel einer Kampagne, die alle zentralen Erkenntnisse berücksichtigt und sogar weiterentwickelt hat, ist zweifellos der Wahlkampf Barack Obamas. Ganz generell lauten die Regeln für einen gelungenen Wahlkampf in etwa so: Man sollte den Wahlkampf möglichst früh beginnen; man sollte sich zu bestimmten Fragen eine klare Themenhoheit erkämpfen und diese Themen auch personell besetzen; man sollte die wichtigsten Leitmedien („BILD, BamS und Glotze“) auf seine Seite ziehen; und man sollte strategisch wichtige Wählergruppen ausmachen und sie gezielt ansprechen.

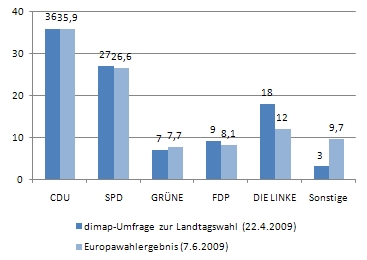

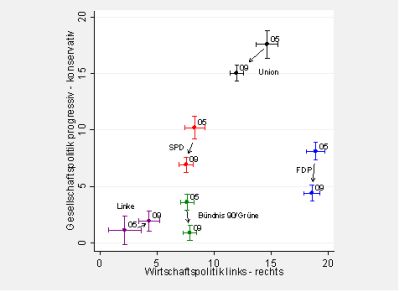

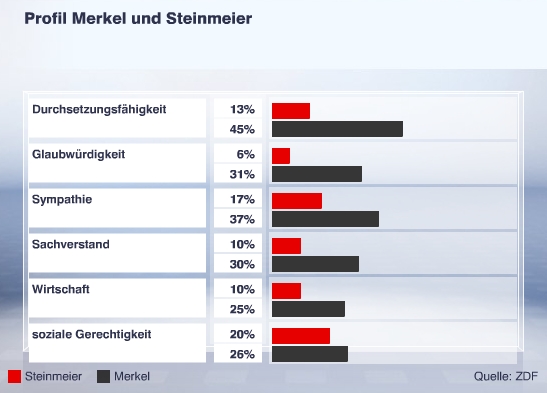

Im deutschen Wahlkampf 2009 zeigt sich nun jedoch ein besonderes Phänomen: Die CDU hat gegen alle diese Regeln mehr oder weniger klar „verstoßen“. Sie führt einen Wahlkampf, wie er in diesem Blog schon einmal diskutiert wurde: kurz, knapp, Merkel. Man spürt die Kampagne kaum, hat nicht den Eindruck, dass sie schon wirklich begonnen hat. Und die im Wahlkampf medial präsenten Personen sind ausschließlich etablierte Minister und nicht etwa Wahlkämpfer, die neue Themen erobern sollen. Anders ausgedrückt: Man weiß durch Ursula von der Leyen und Karl-Theodor zu Guttenberg um die familien- und wirtschaftspolitischen und Vorstellungen der Union – wer aber würde nach einem Wahlsieg die Finanz-, die Umwelt- oder die Außenpolitik der kommenden vier Jahre gestalten?

Die Auflösung dieses Paradoxons liegt in der Ausgangslage der Bundestagswahl 2009. Die Union ist unbestritten die stärkste politische Kraft und sie stellt die Bundeskanzlerin. Dadurch kann sie sich als Partei präsentieren, die über den Dingen steht und sich nicht ins Wahlkampfgetöse stürzen muss. Denn Wahlkämpfe haben dann eine entscheidende Bedeutung und ein zentrales Gewicht, wenn die Wahl umkämpft ist. Könnte die SPD aber im August noch ein paar Prozentpunkte aufholen, so könnte sie damit die Union im September vor Fragen stellen, die diese bisher lieber nicht beantworten möchte.