von Stefan Collet

Die politische Bühne Berlins hat einen Politikstar weniger, nachdem Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg gestürzt ist. Gestürzt ist er dabei zunächst über das Heer der Wissenschaftler und Intellektuellen, am Ende jedoch über seine eigenen Ansprüche, über vermeintlich adelige Tugenden wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit – und über das Internet. Denn ohne den Dauerbeschuss über Facebook, Twitter und Guttenplag Wiki wäre es nicht in der Schnelligkeit zum Absturz des ehemaligen Verteidigungsministers gekommen. Unterschätzt hat Guttenberg aber nicht nur die Schwarmintelligenz aus der Online-Welt, sondern auch die geballte Kraft der „klassischen“ Medien, die die Kritik an die oberste Stelle ihrer Medienagenda transportiert haben.

Die politische Bühne Berlins hat einen Politikstar weniger, nachdem Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg gestürzt ist. Gestürzt ist er dabei zunächst über das Heer der Wissenschaftler und Intellektuellen, am Ende jedoch über seine eigenen Ansprüche, über vermeintlich adelige Tugenden wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit – und über das Internet. Denn ohne den Dauerbeschuss über Facebook, Twitter und Guttenplag Wiki wäre es nicht in der Schnelligkeit zum Absturz des ehemaligen Verteidigungsministers gekommen. Unterschätzt hat Guttenberg aber nicht nur die Schwarmintelligenz aus der Online-Welt, sondern auch die geballte Kraft der „klassischen“ Medien, die die Kritik an die oberste Stelle ihrer Medienagenda transportiert haben.

Der Fall Guttenberg wirft wieder einmal die Frage auf, welches Potenzial die Sozialen Medien als Agenda Setter besitzen. Ein Blick auf Parallelen zu den Affären um Wikileaks oder den stark netzwerkbasierten Initiativen bei der Online-Petition gegen die Sperrung von Internetseiten mit kinderpornografischem Inhalt in Deutschland 2009 sowie der Studentenproteste „Unibrennt“ in Österreich 2009 scheint die Frage von selbst zu beantworten. Und auch bei den revolutionären Umstürzen in Nordafrika Anfang 2011 hatten Youtube und Twitter die zentrale Funktion, zusätzliche Aufmerksamkeit in der Weltöffentlichkeit zu erregen und den Protest aus der Offline-Welt auf die Straße zu tragen. All diese Fälle zeichnen sich mehr oder weniger durch einen Dreiklang aus, der notwendige Bedingung für das Agenda Setting von sozialen Netzwerken ist: eine hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und die Erregung von kreisender Aufmerksamkeit (siehe dazu die Ausführungen von Peter Kruse im Deutschlandradio). Dieser Dreiklang führt zusammen genommen zu einem großen Resonanzboden in der Netzwelt.

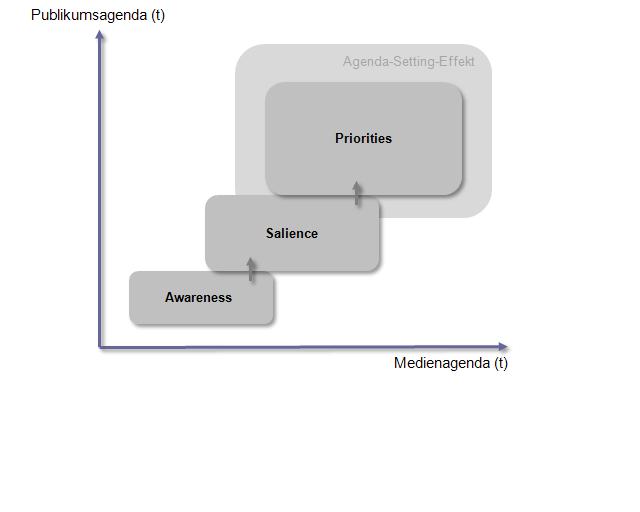

Entscheidend ist jedoch, ob die klassischen Medien diesen Resonanzboden aufgreifen (müssen), ihn auf ihrer Medienagenda nach oben setzen und dadurch wiederum stark die Publikumsagenda (Relevanzliste politischer Themen der Bevölkerung) beeinflussen. Diese kausalen Zusammenhänge lassen sich am Awareness-Salience-Priorities-Modell von Shaw und McCombs (1977; vgl. auch Maurer 2010) veranschaulichen: Zunächst werden Rezipienten durch die Medienberichterstattung auf ein Thema aufmerksam (Awareness). Mit zunehmender Intensität der Berichterstattung steigt das Thema auch auf der Prioritätenliste in der Publikumsagenda auf und konkurriert vorerst mit anderen Themen (Salience), bis es sich von ihnen abhebt und exakt die Rangfolge der Medienagenda widerspiegelt (Priorities). Aus diesem Zusammenspiel von Medienagenda und Publikumsagenda resultiert dann ein Agenda-Setting-Effekt.

Abbildung 1: Awareness-Salience-Priorities-Modell nach Shaw und McCombs 1977 (eigene Darstellung)

Im Fall Guttenberg – und auch mehr oder weniger in den anderen oben genannten Fällen – ist genau das geschehen: Guttenplag Wiki und der offene Brief der ca. 30.000 Doktoranden an Frau Dr. Angela Merkel hätten nicht diese öffentliche Aufmerksamkeit erzielt, wenn die klassischen Medien diese beiden online-basierten Bewegungen nicht aufgesogen, nicht kanalisiert und sie dadurch nicht nach und nach auf der Publikumsagenda nach oben getrieben hätten. Hinzu kam ein Gelegenheitsfenster, das sich öffnete, da Guttenberg einerseits durch die Bundeswehraffären angezählt war und andererseits durch seinen unbedachten Umgang mit der Hauptstadtpresse diese zusätzlich gegen sich aufbrachte. Um erfolgreiches Agenda Setting aus den Sozialen Medien heraus betreiben zu können, genügt es also nicht, nur auf die Masse der User zu setzen (vgl. Schmidt 2009). Deutlich wird dies an dem Online-Hype, der unmittelbar nach dem Rücktritt Guttenbergs zu beobachten war: Innerhalb kürzester Zeit schossen die Unterstützerzahlen der Facebook-Gruppe „Wir wollen Guttenberg zurück“ in die Atmosphäre – am Tag des Rücktritts kamen im Minutentakt 1000 neue hinzu. Mittlerweile vereint die Gruppe über 580.000 Guttenberg-Anhänger und kann damit eine ungleich größere Vernetzungsdichte als die mittlerweile ca. 65.000 Doktoranden für sich reklamieren. Und auch an hoher Spontanaktivität mangelt es nicht, schaut man sich bspw. den Versuch der Guttenberg-Fangemeinde an, den Tagesschau-Server lahmzulegen oder in der realen Welt in 20 Städten Deutschlands für den Baron zu demonstrieren.

Was ihr aber fehlt: Das Gelegenheitsfenster und die zusätzliche Erregung von Aufmerksamkeit beim Publikum und den klassischen Medien, die nur den Rücktritt und seine Folgen analysierten und mittlerweile eher neutral und vereinzelt über die Vorgänge in der Netzwelt berichten. Außerdem bietet die große Pro-Guttenberg-Community kein issue mehr an, das vom Mediensystem stark nachgefragt wird. Und letztlich wird nach dem Rücktritt Guttenbergs aufgrund von fehlender Awareness auch in den Köpfen der Bevölkerung Platz für neues geschaffen und so verschwindet das Thema auch wieder rasch von der Publikumsagenda – und es wird wieder über die Aufstände in Libyen, das Biosprit-Debakel und Germany’s Next Topmodell berichtet.

Literatur:

Maurer, Marcus (2010): Agenda Setting, Nomos, Baden-Baden.

Schmidt, Jan (2009): Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0. UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz.

Shaw, D. L. and McCombs, M.E. (1977): The Emergence of American Political Issues: The Agenda-Setting Function of the Press. St. Paul: West.

Der Autor:

Stefan Collet arbeitet als Research Associate an der Hertie School of Governance zum Thema Politikberatung. Sein Studium der Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre absolvierte er an der Philipps-Universität Marburg und der Stellenbosch University South Africa. Er ist Mitinitiator des Politjournals 360°.

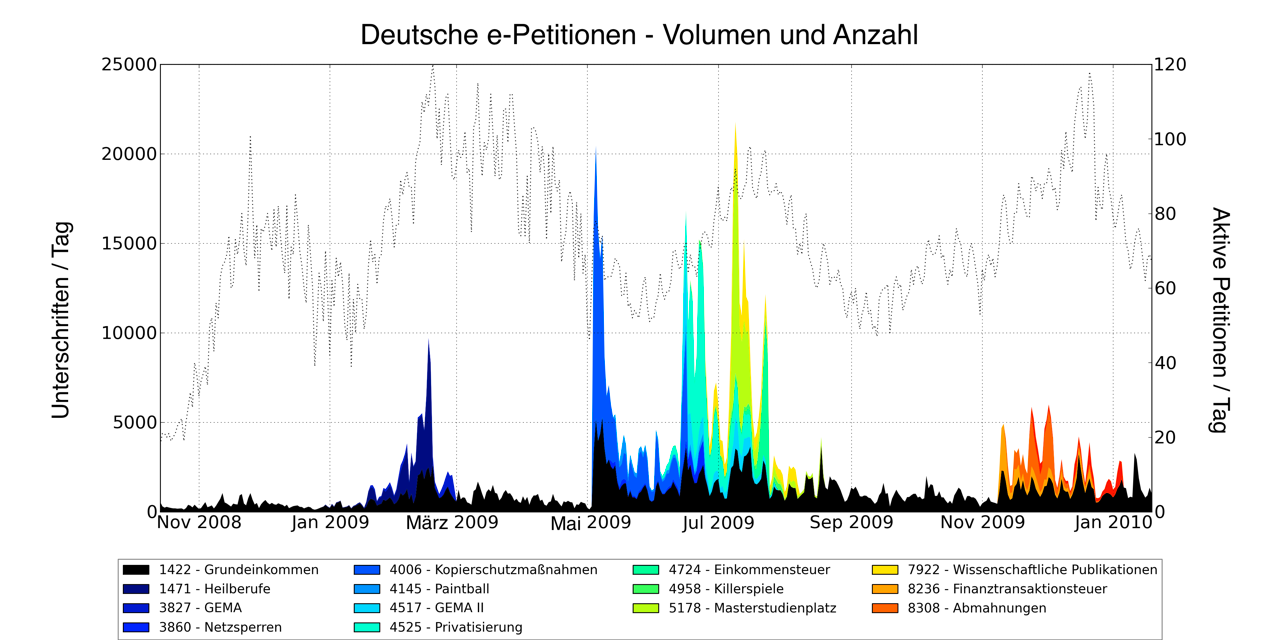

Geht man nach den Nutzerzahlen, so gehört das E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages zu den erfolgreichsten Beispielen für demokratische Partizipation über das Internet. Tatsächlich bündeln jedoch nur sehr wenige E-Petitionen mehr als die Hälfte aller Unterschriften. Die öffentliche Unterstützung konzentriert sich also auf einem verschwindend kleinen Bruchteil aller öffentlichen E-Petitionen. Das E-Petitionssystem scheint allerdings nicht dem “Winner takes all”-Prinzip zu folgen. Auch wenn nur ein kleiner Bruchteil der E-Petitionen einen Großteil der Unterstützung auf sich konzentriert, profitieren auch kleinere, weniger erfolgreiche E-Petitionen von der Aufmerksamkeit, die erfolgreiche E-Petitionen erregen. Es scheint, als ob Aufmerksamkeit und Unterschriften von erfolgreichen auf weniger erfolgreiche E-Petitionen gleichsam überspringen.

Geht man nach den Nutzerzahlen, so gehört das E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages zu den erfolgreichsten Beispielen für demokratische Partizipation über das Internet. Tatsächlich bündeln jedoch nur sehr wenige E-Petitionen mehr als die Hälfte aller Unterschriften. Die öffentliche Unterstützung konzentriert sich also auf einem verschwindend kleinen Bruchteil aller öffentlichen E-Petitionen. Das E-Petitionssystem scheint allerdings nicht dem “Winner takes all”-Prinzip zu folgen. Auch wenn nur ein kleiner Bruchteil der E-Petitionen einen Großteil der Unterstützung auf sich konzentriert, profitieren auch kleinere, weniger erfolgreiche E-Petitionen von der Aufmerksamkeit, die erfolgreiche E-Petitionen erregen. Es scheint, als ob Aufmerksamkeit und Unterschriften von erfolgreichen auf weniger erfolgreiche E-Petitionen gleichsam überspringen.