Umweltpolitik gilt als klassisches Beispiel für ein Themenfeld, das in wirtschaftlichen Krisenzeiten für Wähler wie auch für Parteien in den Hintergrund rückt. Nun ist es nicht nur durch die Klimawandeldebatte, sondern auch durch die Störfälle im Kernkraftwerk Krümmel – Vattenfall sei dank – wieder auf der politischen Agenda aufgetaucht.

Umweltpolitik gilt als klassisches Beispiel für ein Themenfeld, das in wirtschaftlichen Krisenzeiten für Wähler wie auch für Parteien in den Hintergrund rückt. Nun ist es nicht nur durch die Klimawandeldebatte, sondern auch durch die Störfälle im Kernkraftwerk Krümmel – Vattenfall sei dank – wieder auf der politischen Agenda aufgetaucht.

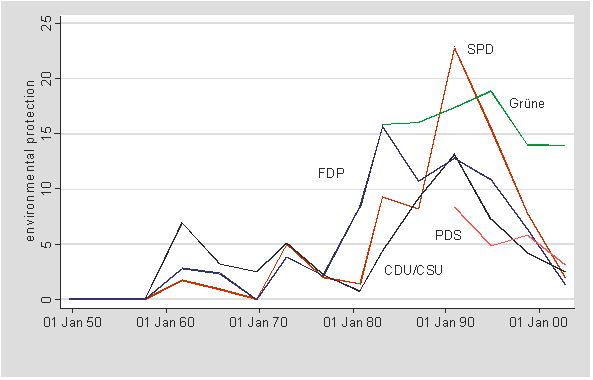

Welchen Stellenwert hat das Thema Umweltpolitik in längerfristiger Perspektive? Dazu kann zunächst die Häufigkeit der Nennung positiver Aussagen zum Thema „Umweltschutz“ in den Wahlprogrammen von Union, SPD, FDP und Grünen heranziehen. Eine solche langfristige Perspektive liefert das „Comparative Manifesto Project“ (CMP; vgl. Budge et al. 2001; Klingemann et al. 2006), in dessen Rahmen die Wahlprogrammen von Parteien per manueller Inhaltsanalyse erfasst werden – auch unter umweltpolitischem Blickwinkel. Wie die Daten zeigen, geriet das Thema Umweltschutz vor allem zu den Wahlen 1987 und 1990 – und damit nach der Tschernobyl-Katastrophe – in den Fokus der programmatischen Debatte. Dies gilt nicht nur für die Grünen, sondern auch für die SPD, die CDU/CSU und auch die FDP. Nach diesen Zahlen thematisierte das SPD-Wahlprogramm 1990 nahezu in jedem vierten Satz das Thema Umweltschutz in positiver Weise. Während der 1990er Jahre büßte das Thema allerdings wieder an Wichtigkeit ein, die Nennungen in den Wahlprogrammen der Parteien – mit Ausnahme der Grünen – erreichten wieder Werte, wie sie zuvor aus den Bundestagswahlprogrammen der 1960er Jahren bekannt waren. Zu den Bundestagswahlen 2002 lag der Anteil von Sätzen mit positiven Aussagen zum Umweltschutz in den Wahlprogrammen von SPD, FDP, Union und PDS bei deutlich unter 5 Prozent.

Quelle: Datensatz des „Comparative Manifesto Project“ (Budge et al. 2001, Klingemann et al. 2006).

Wie haben sich nun die Positionen der Parteien zwischen 2005 und 2009 im Hinblick auf deren umweltpolitische Ausrichtung entwickelt? Zeigen sich Auswirkungen der medial sehr prominent platzierten Debatte um den Klimawandel? Kann die SPD durch die Besetzung des Umweltministeriums mit Sigmar Gabriel und damit einem der ihren die Debatte um das Kernkraftwerk Krümmel mit den umweltschutzpoltischen Aussagen in ihrem Wahlprogramm kombinieren, um ihr umweltschutzpolitisches Profil zu schärfen? Da der CMP-Datensatz nur Informationen bis zur Bundestagswahl 2002 liefert, verwenden wir das wordscore-Verfahren (Laver et al. 2003), um die Positionen der Parteien bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 zu schätzen.

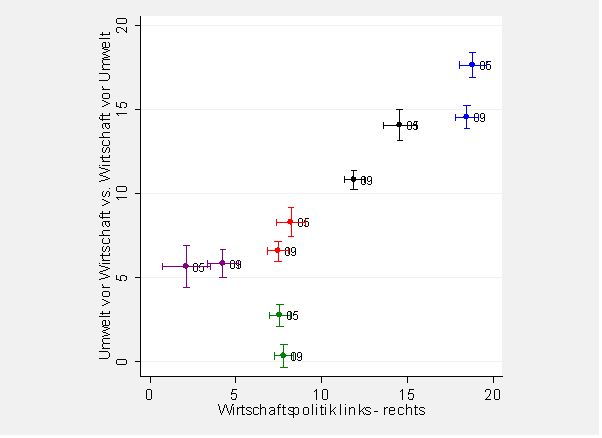

[Als Referenzpositionen wählen wir – wie in früheren hier präsentierten Analysen – die Expertenbefragung von Benoit und Laver (2006) aus, in der die Positionen der deutschen Parteien auf einer Dimension wiedergegeben sind, die den Tradeoff zwischen Umweltschutz und Wirtschaftsinteressen abbildet. Je niedriger die Werte für die Parteien, desto mehr wird dem Schutz der Umwelt Vorrang vor Interessen der Wirtschaft gegeben.]

Die Positionen der fünf Bundestagsparteien inklusive deren statistischen Schwankungsbereichs auf dieser Dimension sowie auf einer sozioökonomischen Links-Rechts-Achse sind in der folgenden Abbildung wiedergegeben. Es überrascht kaum, dass Bündnis 90/Die Grünen die Partei sind, die dem Umweltschutz Vorrang gegenüber den Interessen der Wirtschaft geben. Ebenso war zu erwarten, dass die wirtschaftsliberale FDP wirtschaftlichem Wachstum Vorrang gegenüber Policies gewährt, die auf einen stärkeren Umweltschutz abzielen. Die Positionen von Union, SPD und der „Linken“ sind ausgewogener und somit zwischen Grünen und Liberalen angesiedelt, wobei die Christdemokraten wirtschaftsnäher als die Sozialdemokraten und die Linken sind.

Von größerem Interesse sind die Veränderungen der Parteipositionen auf der umweltpolitischen Dimension. Gegenüber den Wahlprogrammen 2005 haben – abgesehen von der „Linken“ – alle aktuell im Bundestag vertretenen Parteien ihre Positionen hin zu mehr Vorrang vor Umweltschutz gegenüber Interessen der Wirtschaft abgeändert. Dies gilt vor allem für die eher wirtschaftsnahen Parteien Union und FDP, aber auch für Grüne und – in schwächerem Ausmaß – die SPD. Dies kann sicherlich als Reaktion der Parteien auf die Studien und Prognosen zur globalen Erwärmung gewertet werden. Ob jedoch die Sozialdemokraten ihr verabschiedetes Wahlprogramm nutzen können, um sich umweltpolitisch vor allem gegenüber den Bündnisgrünen zu profilieren, wie momentan in den Medien spekuliert wird, ist eher fraglich. Nach wie vor sind Bündnis 90/Die Grünen die Partei in Deutschland, die am klarsten für den Vorrang des Umweltschutzes gegenüber Interessen der Wirtschaft eintritt.

Literaturverweise

Benoit, Kenneth & Laver, Michael (2006). Party Policy in Modern Democracies. London: Routledge.

Budge, Ian; Klingemann, Hans-Dieter; Volkens, Andrea; Bara, Judith & Tanenbaum, Eric, Mapping policy preferences. Estimates for parties, electors and governments 1945-1998. Oxford: Oxford University Press.

Klingemann, Hans-Dieter; Volkens, Andrea; Bara, Judith; Budge, Ian & McDonald, Michael (2006). Mapping policy preferences II: Estimates for parties, electors and governments in Eastern Europe, European Union and OECD 1990-2003. Oxford: Oxford University Press.

Laver, Michael; Benoit, Kenneth; Garry, John (2003). Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data. American Political Science Review 97, 311-331.