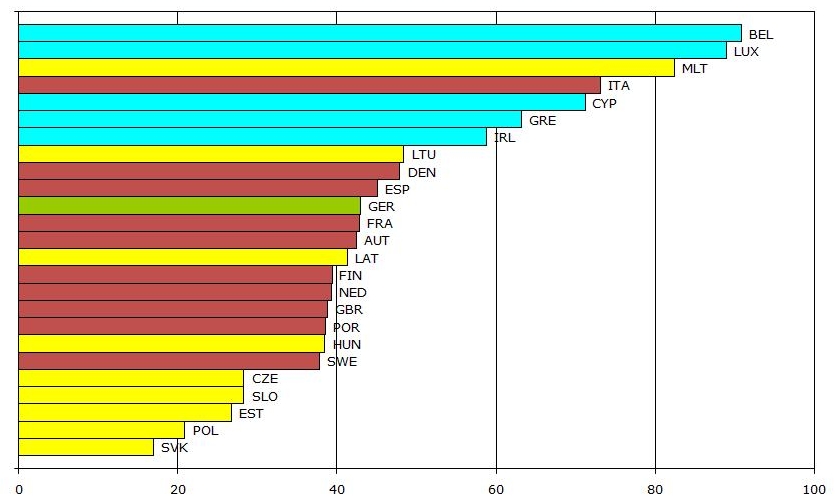

Geschichte wiederholt sich – zumindest, wenn es um die Wahlen zum Europäischen Parlament geht. Seit 1979 haben die Bürgerinnen und Bürger im Fünf-Jahres-Takt die Möglichkeit erhalten, ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung gegenüber dem europäischen Integrationsprozess manifesten Ausdruck zu verleihen. In zwei Monaten, am 7. Juni, ist es wieder soweit, ohne dass dies in der Medienberichterstattung bislang zum Ausdruck käme. Das Paradoxe daran: Je weiter das Projekt „EU“ in den vergangenen Jahren vorangetrieben wurde, je mehr sich die EU geografisch ausgeweitet und strukturell verfestigt hat, desto weniger waren die Völker Europas bereit, ihr „Bürger-‚Recht der Rechte'“ (Jeremy Waldron) – ihr Wahlrecht – zu nutzen. Bei den vergangenen Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 verzeichneten 18 von 25 Mitgliedsländern eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent, in fünf der osteuropäischen Staaten, die kurz zuvor, am 1. Mai 2004, der EU beigetreten waren, beteiligte sich weniger als ein Drittel an der Europawahl. In den fünf EU-Ländern mit Wahlpflicht (blaue Balken in der Abbildung, siehe auch die Blogbeiträge von Thorsten Faas zum Thema Wahlpflicht) konnte immerhin zumeist mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, sich an der Wahl zu beteiligen.

Geschichte wiederholt sich – zumindest, wenn es um die Wahlen zum Europäischen Parlament geht. Seit 1979 haben die Bürgerinnen und Bürger im Fünf-Jahres-Takt die Möglichkeit erhalten, ihrer Zustimmung bzw. Ablehnung gegenüber dem europäischen Integrationsprozess manifesten Ausdruck zu verleihen. In zwei Monaten, am 7. Juni, ist es wieder soweit, ohne dass dies in der Medienberichterstattung bislang zum Ausdruck käme. Das Paradoxe daran: Je weiter das Projekt „EU“ in den vergangenen Jahren vorangetrieben wurde, je mehr sich die EU geografisch ausgeweitet und strukturell verfestigt hat, desto weniger waren die Völker Europas bereit, ihr „Bürger-‚Recht der Rechte'“ (Jeremy Waldron) – ihr Wahlrecht – zu nutzen. Bei den vergangenen Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004 verzeichneten 18 von 25 Mitgliedsländern eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent, in fünf der osteuropäischen Staaten, die kurz zuvor, am 1. Mai 2004, der EU beigetreten waren, beteiligte sich weniger als ein Drittel an der Europawahl. In den fünf EU-Ländern mit Wahlpflicht (blaue Balken in der Abbildung, siehe auch die Blogbeiträge von Thorsten Faas zum Thema Wahlpflicht) konnte immerhin zumeist mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, sich an der Wahl zu beteiligen.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2004

(blau: Länder mit Wahlpflicht, rot: EU-15, gelb: neue Mitgliedsstaaten, grün: Deutschland; die Abbildung kann durch Anklicken vergrößert werden)

Wenngleich in der journalistischen Kommentierung durchaus üblich, wäre es doch zu kurz argumentiert, diese Europa umspannende Wahlabstinenz (wie auch die gescheiterten Verfassungsreferenden in den Niederlanden, Frankreich und Irland) als sinnfällige „Rote Karte“ der Bürgerinnen und Bürger für das Arkanum EU zu interpretieren. Näher liegt, die Nicht-Wahl vor allem als einen rationalen Akt zu interpretieren: Geht es um Europa, scheint für die Bürgerinnen und Bürger – aus deren subjektiver Sicht – schlichtweg weniger auf dem Spiel zu stehen, als bei den Wahlen auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene. Die EU ist weit weg, außerhalb der alltäglichen Reich- und Sichtweite (Walter Lippmann). Die Europawahlen erscheinen als folgenlos für die nationale Politik und das eigene Leben, die Bürger interessieren sich nicht besonders für die EU und erfahren auch wenig über sie. Selbst in Wahlkampfzeiten stellt die Berichterstattung eine quantité négligeable dar, eine Restgröße unterhalb der durchschnittlichen Wahrnehmungsschwelle. Warum sollte man sich also an so einem Projekt beteiligen, wenn doch die aufzubringenden Kosten für die Wahl (Informations-, Wege- und Opportunitätskosten) auf jeden Fall den zu erwartenden Nutzen der Wahlbeteiligung übertreffen würden? Anthony Downs hat zu diesem Wahlparadoxon einen „Rettungsanker“ eingebracht: Man kann durch die Beteiligung an der Wahl einen Beitrag für den Fortbestand des demokratischen Gemeinwesens leisten. Allerdings kann dies bei einem supranationalen Gemeinwesen mit eingeschränktem Demokratiecharakter wie der EU und angesichts von Wahlen, aus denen keine Regierung unmittelbar hervorgeht, nur wenig überzeugen.

So steckt die Europäische Union in einem Dilemma: Sie benötigt – wie jedes „zwangsfreie“ politische System – Rückhalt und Legitimation, um sich weiter entfalten zu können. Für den Großteil der Bürgerinnen und Bürger ist die EU aber schlichtweg eine Selbstverständlichkeit geworden, die es – ganz rational betrachtet – nicht lohnt, aktiv zu unterstützen. Zugleich ist die emotionale Bindung an die EU für viele (noch) zu schwach ausgeprägt, als dass mit dem Wahlgang ein expressives Bedürfnis befriedigt werden würde. „Ja, ich stehe zur EU“ könnte nur dann ein Wahlmotiv sein, wenn andere dieses Gefühl teilten und das Dazu-Stehen gesellschaftliche Anerkennung fände. Soweit sind die Bürgerinnen und Bürger Europas aber nicht. Inwieweit die Kommunikationsbemühungen der EU-Kommission in den vergangenen Jahren (Stichwort: „Plan D“) einen Beitrag dazu geleistet haben, diese emotionale Kluft zu schließen, bleibt abzuwarten. Im Moment scheint es jedoch so, als ob auch die nächsten Europawahlen weitgehend unbemerkt von Parteien, Massenmedien und Bürgerinnen und Bürgern stattfinden werden oder sich – zumal in Deutschland – bestenfalls als nationale Vor-Wahlen im europäischen Gewand entpuppen werden. Diese Art der Domestizierung mag zwar – wie die Wahlpflicht in einigen Ländern – die Wahlbeteiligung am 7. Juni erhöhen. Sie wird aber dem eigenständigen Charakter europäischer Wahlen nicht gerecht und forciert auf lange Sicht eher das Legitimationsdilemma der EU, als es zu beheben.