Der jüngste Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit weist eine Zahl von rund 3,5 Millionen Arbeitslosen auf – eine Zahl, die einerseits noch immer erschreckend hoch ist, die aber andererseits im Vergleich zu den Höchstständen von über fünf Millionen, die in den ersten Monaten des Jahres 2005 zu verzeichnen waren, noch moderat erscheint.

Der jüngste Arbeitsmarktbericht der Bundesagentur für Arbeit weist eine Zahl von rund 3,5 Millionen Arbeitslosen auf – eine Zahl, die einerseits noch immer erschreckend hoch ist, die aber andererseits im Vergleich zu den Höchstständen von über fünf Millionen, die in den ersten Monaten des Jahres 2005 zu verzeichnen waren, noch moderat erscheint.

Die Lage ist dennoch düster – düsterer noch, als diese Zahlen suggerieren:

1) Die Zahl der Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen, ist förmlich explodiert: von 50.000 auf über 400.000. Dies ist aus objektiven wie subjektiven Gründen von zentraler Bedeutung: Objektiv, weil es die Turbulenzen, in denen sich der Arbeitsmarkt aktuell befindet, widerspiegelt und davon auszugehen ist, dass – geschieht nicht ein neues Wirtschaftswunder – aus diesen Kurzarbeitern über kurz oder lang Arbeitslose werden. Subjektiv, weil die Betroffenen durch die Kurzarbeit ein eindeutiges Signal bekommen, dass ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist. Sorge um den Arbeitsplatz ist dabei eine im Vergleich zu tatsächlicher Arbeitslosigkeit nicht minder gewichtige Erfahrung von Arbeitslosigkeit. Aus der Stressforschung etwa ist bekannt, dass die Erwartung eines misslichen Ereignisses mindestens so viel Stress, Unzufriedenheit und Ohnmacht auslöst wie der Eintritt des Ereignisses selbst.

2) Die Zahl von aktuell 3,5 Millionen Arbeitslosen besagt, dass 3,5 Millionen Personenmonate an Arbeitskraft, die im Monat Februar verfügbar gewesen wären, von der deutschen Volkswirtschaft nicht genutzt wurden. In ähnlicher Logik sind auch die Jahresmittel, die die BA vermeldet, zu deuten. Diese Zahlen sagen aber überhaupt nichts darüber aus, wie viele Menschen tatsächlich im Laufe eines Monats oder eines Jahres tatsächlich selbst für einen mehr oder minder langen Zeitraum arbeitslos waren. Arbeitslosigkeit ist ein dynamisches Phänomen. Joseph Schumpeter hat in einem anderen Zusammenhang das Bild eines Bus‘ benutzt, Schumpeter (1985: 170) in anderem Zusammenhang das Bild eines Omnibusses, „der zwar immer besetzt ist, aber von immer anderen Leuten“. Im Einzelfall sehen die Verweildauern höchst unterschiedlich aus: Manche Leute steigen – um im Schumpeter’schen Bild zu bleiben – früher aus dem Arbeitslosenbus wieder aus als andere, einige steigen häufiger zu, andere nie. Arbeitslosigkeit ist für manche Betroffene nur eine kurze, transitorische Phase, während sie sich für andere zu einem Dauerzustand entwickelt. In der Konsequenz aber bedeutet dies in jedem Fall, dass innerhalb eines Jahres weitaus mehr Menschen Arbeitslosigkeit am eigenen Leib erfahren, als es die in der öffentlichen Diskussion dominierenden Zahlen der amtlichen Statistik nahelegen.

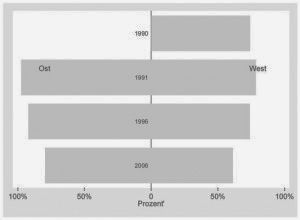

3) Dabei bleibt immer noch unberücksichtigt, dass Menschen auch indirekte Erfahrungen von Arbeitslosigkeit machen können – über den Haushalt oder Freunde und Bekannte. Auf einen Arbeitslosen kommen immer weitere Haushaltsangehörige, die dadurch – wie es Thomas Kieselbach formuliert hat – zu „Opfern-durch-Nähe“ werden. Daten aus den ZDF-Politbarometer-Erhebungen zeigen zudem, dass in Ostdeutschland nahezu jeder im Kreise seiner „Nahestehenden“ Menschen kennt, die arbeitslos sind. Auch in Westdeutschland ist es nahezu jeder Zweite.

Differenzierter betrachtet ist Arbeitslosigkeit bereits heute ein allgegenwärtiges Massenphänomen. Und es ist zu befürchten, dass sich die Situation noch weiter verschlechtern wird. Dass Arbeitslosigkeit in diesem Umfeld das Thema wird, dass – wieder einmal – die bevorstehende Wahl dominieren wird, ist keine kühne Prognose. Die finanziellen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise mögen bislang an vielen Menschen noch vorbeigegangen sein, Folgen auf dem Arbeitsmarkt spürt nahezu jeder. An ihren Ideen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Abfederung ihrer Folgen werden sich Parteien und Politiker messen lassen müssen.

Zum Monatsanfang werden bundesweit für Die Grünen in Umfragen gerade einmal 10% gemessen. Dies sind Momentaufnahmen. Stimmungen sind keine Stimmen, und so ist es wahrscheinlich, dass sich die Umweltpartei bis Ende September in der Wählergunst noch deutlich verbessern wird. Im Januar 2009 gaben laut DeutschlandTrend der ARD immerhin 39% der Wahlberechtigten an, Die Grünen könnten für sie in Frage kommen. Mit dem Spitzenduo Künast/Trittin treten zudem Spitzenkandidaten an, die von ihrem politischen und persönlichen Eigenschaftsprofil her in der Lage sein werden, viele ungebundene Wähler für grüne Themen zu sensibilisieren und letztlich auch zu mobilisieren. Deshalb wäre es auch voreilig, den Wahlkampf auf den Wettstreit zwischen Merkel und Steinmeier zu reduzieren.

Zum Monatsanfang werden bundesweit für Die Grünen in Umfragen gerade einmal 10% gemessen. Dies sind Momentaufnahmen. Stimmungen sind keine Stimmen, und so ist es wahrscheinlich, dass sich die Umweltpartei bis Ende September in der Wählergunst noch deutlich verbessern wird. Im Januar 2009 gaben laut DeutschlandTrend der ARD immerhin 39% der Wahlberechtigten an, Die Grünen könnten für sie in Frage kommen. Mit dem Spitzenduo Künast/Trittin treten zudem Spitzenkandidaten an, die von ihrem politischen und persönlichen Eigenschaftsprofil her in der Lage sein werden, viele ungebundene Wähler für grüne Themen zu sensibilisieren und letztlich auch zu mobilisieren. Deshalb wäre es auch voreilig, den Wahlkampf auf den Wettstreit zwischen Merkel und Steinmeier zu reduzieren.

Mit Umfragewerten von mindestens 15% in den letzten beiden Monaten ist es unwahrscheinlich, dass die FDP im kommenden Wahlkampf auf eine Leihstimmenkampagne setzt. Anders als zur Bundestagswahl 1983 wird sie die Wähler wohl nicht mit einem Rechenbeispielen à la

Mit Umfragewerten von mindestens 15% in den letzten beiden Monaten ist es unwahrscheinlich, dass die FDP im kommenden Wahlkampf auf eine Leihstimmenkampagne setzt. Anders als zur Bundestagswahl 1983 wird sie die Wähler wohl nicht mit einem Rechenbeispielen à la