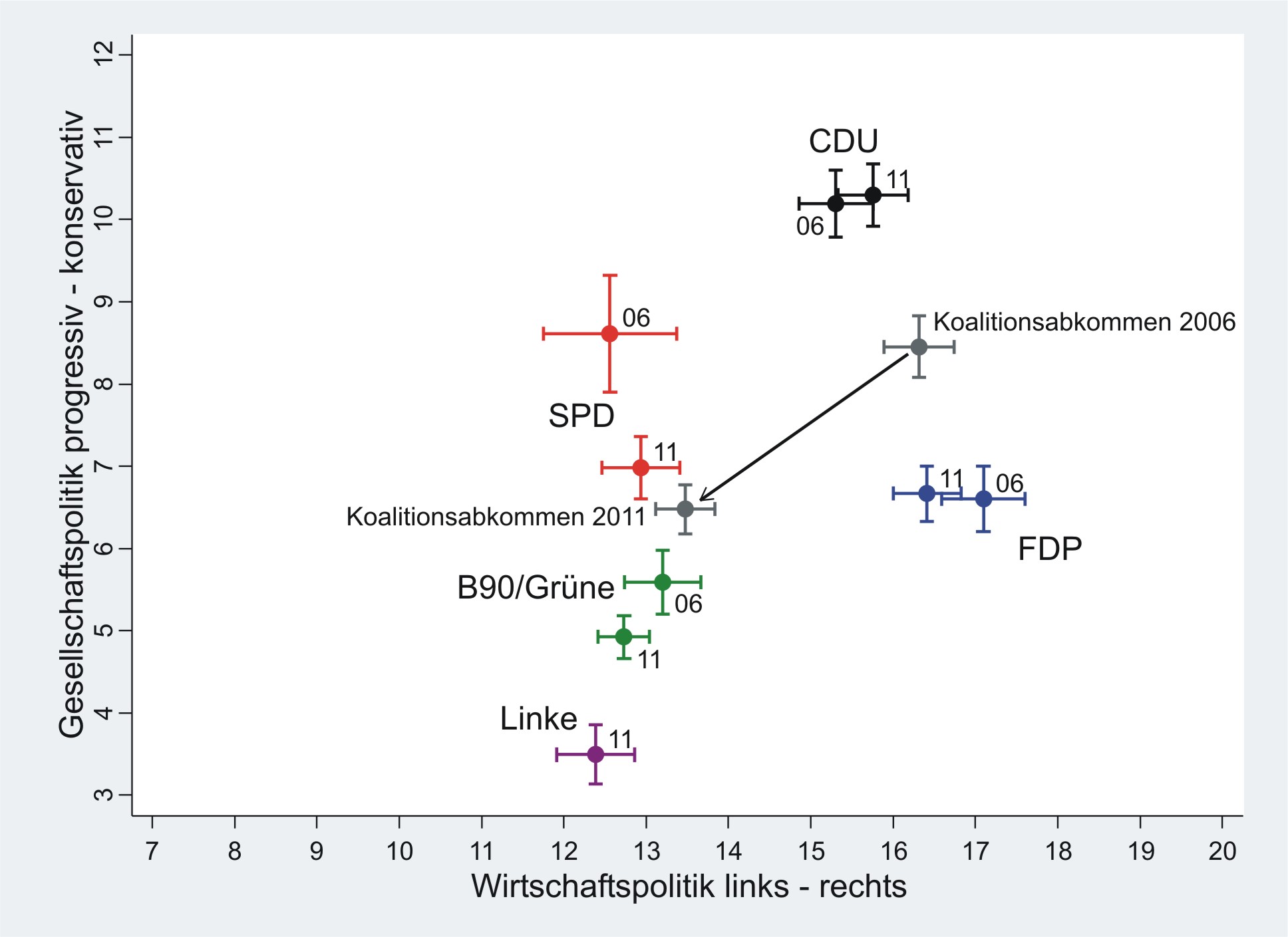

Der Koalitionsvertrag der ersten grün-roten Landesregierung steht. Er spricht sensible Themen an und formuliert Vorschläge, die so nicht zu erwarten waren. Das ist mutig, wenn man bedenkt, dass Grün-Rot schon für sich genommen ein Experiment ist – gerade in Baden-Württemberg. Die neue Regierung wird von allen Seiten besonders aufmerksam beobachtet und ihre Kritiker werden jede sich bietende Angriffsfläche nutzen. Genau genommen haben sie bereits damit begonnen.

Man hätte demnach vermuten können, dass sich die Koalitionäre in besonderer Weise darum bemühen würden, den Eindruck eines Übergangs zu vermitteln und den eines Umbruchs zu vermeiden. Dafür könnte man sich an den Lektionen orientieren, die sich aus den vergangenen Regierungswechseln im Bund und in den Ländern ableiten lassen. Schließlich bieten diese einen großen Fundus an Beispielen für gelungene und missglückte Starts von neuen Koalitionen. Auch wenn die inhaltlichen Fragen dabei sehr unterschiedlich gewesen sein mögen, scheinen sich doch ein paar Grundregeln für neue Regierungen abzuzeichnen.

Ein Katalog an Geboten für das „Regieren nach dem Wechsel“ könnte ungefähr so aussehen:

1. Macht Euch die Erfolge der Vorgängerregierung zu Eigen

Politische Maßnahmen wirken nur in den seltensten Fällen umgehend, oft liegen Monate oder Jahre zwischen dem Beschluss und messbaren Effekten. Das sogenannte „decision lag“ ist von Politikfeld zu Politikfeld unterschiedlich groß, beispielsweise wirken finanzpolitische Maßnahmen oft schneller als sozialpolitische. Die Vereinnahmung positiver Leitungen der Vorgängerregierung ist somit in vielen Fällen möglich und erfreut sich dementsprechend großer Beliebtheit.

2. Setzt Euch für die Startphase ein klares Programm und zieht es durch

Handlungsfähigkeit zu beweisen ist gerade für Parteien, die bisher nicht an der Regierung beteiligt waren, immens wichtig. Die Frage „Können die auch regieren?“ scheint allgegenwärtig. Entscheidend ist also nicht (nur), ob die zentralen Wahlkampfversprechen im Koalitionsvertrag auftauchen, sondern auch, ob sie umgesetzt werden.

3. Macht Euch bewusst, dass Euer Handlungsspielraum begrenzt ist

Die These vom Politik-Erbe wurde in diesem Blog bereits angesprochen. Über ihr tatsächliches Ausmaß besteht keine Einigkeit, Schätzungen besagen aber, dass Regierungen nur über einen sehr kleinen Anteil des Gesamthaushaltes frei verfügen können (einige nennen einen Wert von ca. fünf Prozent). Alle anderen Ausgaben sind durch verschiedenste Verpflichtungen (Sozialleistungen, Schuldendienst, politische Langzeitprojekte etc.) bereits vorgegeben.

4. Widmet Euch zunächst populären Themen

In jedem Wahlkampf gibt es eine Art „Gewinnerthema“, das zumeist durch Nachwahlbefragungen deutlich ausgewiesen wird. Wer dieses politische Vorhaben umsetzt, kann sich Kredit in der Bevölkerung erarbeiten. Dies gilt umso mehr, da es sich oft um Themen handelt, welche den Bürgerinnen und Bürger auch auf einer emotionalen Ebene wichtig sind. Dies bietet den Parteien die Chance, die eher kurzfristige themenspezifische Unterstützung in „diffuse“, langfristige Unterstützung zu transformieren.

5. Erhöht nicht die Steuern

Steuererhöhungen mögen in Einzelfällen in der Bevölkerung auf Verständnis stoßen, etwa wenn es um die Gegenfinanzierung erwünschter Reformprojekte geht. Hierfür ist jedoch große Überzeugungsarbeit zu leisten, da es immer Bevölkerungsgruppen geben wird, die durch derartige Maßnahmen schlechter gestellt werden und dies auch artikulieren. Umfragen deuten darauf hin, dass in Zeiten leerer Kassen generell eher Sparmaßnahmen als Steuererhöhungen akzeptiert werden.

Diese Liste beansprucht weder Vollständigkeit noch Allgemeingültigkeit, insbesondere bezieht sie sich auf das strategisch-taktische Verhalten einer neuen Regierung („Wie regieren?“) und nicht auf konkrete Sachentscheidungen („Was tun?“). Dennoch vermittelt der Blick auf die Vorhaben der künftigen Landesregierung in Baden-Württemberg unter diesen Gesichtspunkten den Eindruck, Grün-Rot breche mit den Regeln.

Erfolge der Vorgängerregierung: Mit umfangreichen Reformen in der Bildungspolitik und der Ankündigung einer ökologischen Trendwende in der Automobilbranche wagt sich die neue Regierung gleich an zwei Langzeit-Erfolgsthemen heran und stellt die auch im internationalen Maßstab erfolgreichen Konzepte in Frage.

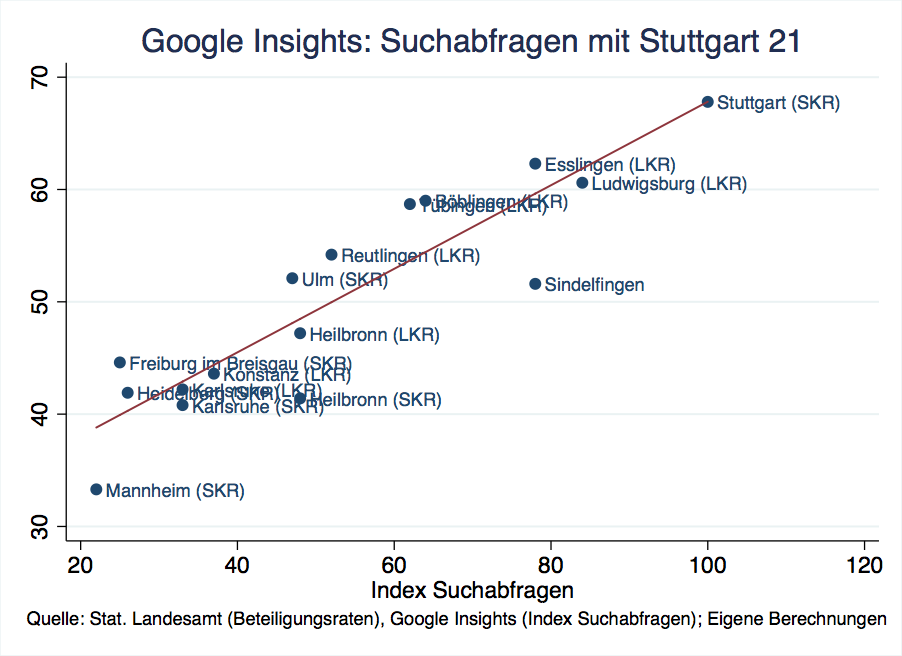

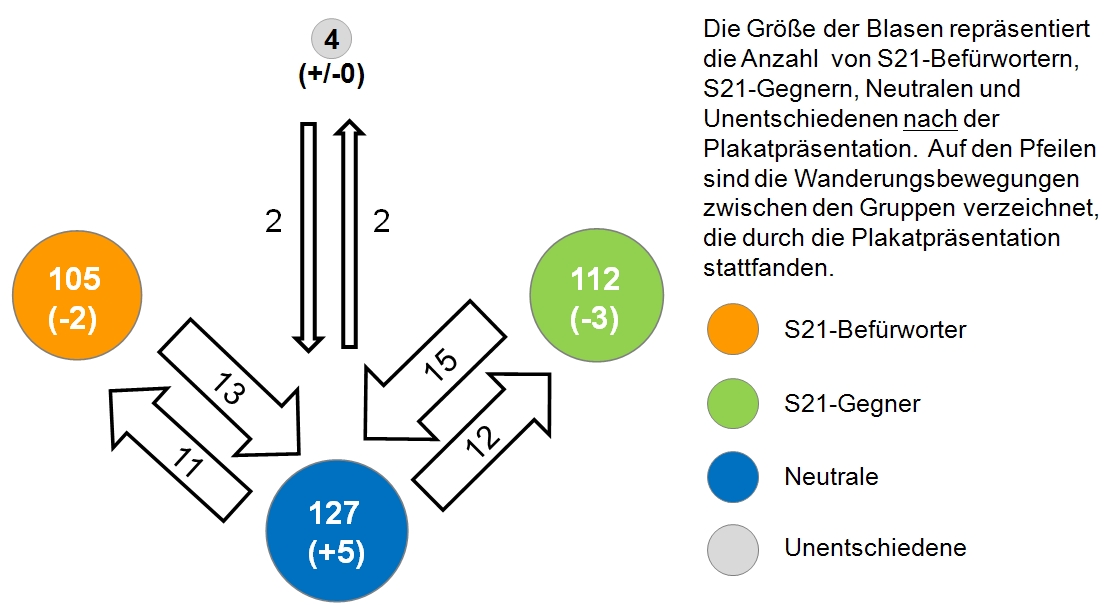

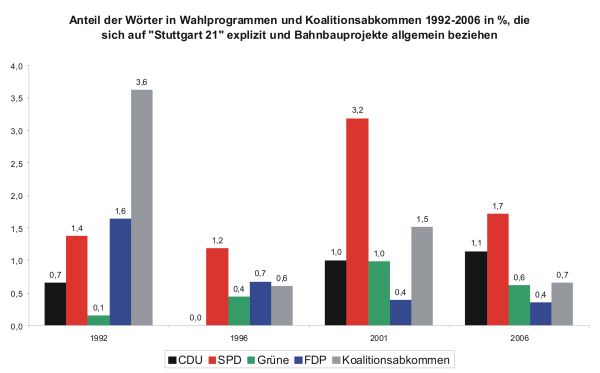

Handlungsfähigkeit: Anstelle eines zünftigen „Durchregierens“ setzt die Regierung gleich zu Beginn beim Thema Stuttgart 21 auf einen Volksentscheid, gibt also ihre Entscheidungshoheit an die Bevölkerung ab.

Grenzen: Mit der Entscheidung, die Studiengebühren wieder abzuschaffen, und dem gleichzeitigen Versprechen, die fehlender Gelder durch Landesmittel aufzubringen, wird ein Handlungsspielraum suggeriert, der noch nicht gegenfinanziert ist.

Populäre Themen: Das „Gewinnerthema“ der Wahl war die Energiepolitik. Neben eher zurückhaltenden Äußerungen zum Zeitpunkt des Atomausstiegs kündigt die Regierung nun an, die Suche nach einem Endlager für Atommüll aufnehmen zu wollen, und nimmt dafür Skepsis in der Bevölkerung in Kauf.

Steuern: Der erste konkrete Vorschlag zur Finanzierung der Reformprojekte ist eine Steuererhöhung: Der Steuersatz für Grunderwerb soll steigen.

Warum also tut Grün-Rot das? Möglicherweise liegen ihrer Vorgehensweise nicht primär strategische und taktische Erwägungen zugrunde, sondern Überzeugungen. Das ist einerseits nicht ungefährlich, da auf diese Weise schnell Grundsatzfragen ins Zentrum der Debatte rücken können, bei denen die Kompromissfindung schwerfällt. Dadurch könnte schon der Start der neuen Legislaturperiode auch für die Regierung zum „Stresstest“ werden.

Andererseits entspricht das Vorgehen von Grünen und SPD dem Versprechen des designierten Ministerpräsidenten, einen neuen Politikstil etablieren zu wollen. Man darf in diesem Sinne gespannt sein, ob diese Koalition tatsächlich stilprägend sein wird.