von Andreas Jungherr, Pascal Jürgens und Harald Schoen

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.

Als ein großer Vorzug der politischen Twitter-Nutzung wird gerne ins Feld geführt, auf dieser Plattform sei es jedem Nutzer möglich, mit seinen Nachrichten Gehör zu finden. Jeder Nutzer könne durch die Veröffentlichung informativer oder unterhaltsamer Tweets die Aufmerksamkeit anderer Nutzer und der klassischen Medien gewinnen. In dieser Twitter-Meritokratie werde Aufmerksamkeit nicht durch die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Eliten bestimmt, entscheidend sei vielmehr die Fähigkeit, sich in 140 Zeichen auszudrücken. Für Vertreter dieser Interpretation sind alle Twitter-Nutzer gleich und haben die gleichen Chancen, mit ihren Nachrichten ein Publikum zu finden. Unsere Analyse zeigt jedoch, dass diese Vorstellung wenig mit der Realität gemein hat.

Während des Bundestagswahlkampfs 2009 sammelten wir alle Nachrichten von Twitter-Nutzern, die zwischen Juni und Oktober 2009 mindestens einmal eine Nachricht mit einem politischen Stichwort veröffentlichten. Dieses Auswahlkriterium erfüllten etwas über 33.000 politisch interessierte Twitter-Nutzer, die in diesem Zeitraum rund 10 Millionen Nachrichten veröffentlichten. Auf Twitter markieren Nutzer Nachrichten, die sich gezielt an einen oder mehrere andere Nutzer richten, durch ein @-Zeichen, gefolgt von den Nutzernamen der betreffenden Personen. Um Nachrichten zu markieren, die sie wörtlich von anderen Twitter-Nutzern zitieren, auch Retweet genannt, verwenden Nutzer die Zeichenkombination RT @Nutzername.

Die so mit @Nutzernamen oder RT @Nutzername markierten Nachrichten nutzen wir, um Konversationsnetzwerke zwischen Twitter-Nutzern abzubilden. In diesen Netzwerken sind die einzelnen Twitter-Nutzer als Knotenpunkte dargestellt. Die unter den Nutzern ausgetauschten Botschaften werden als Verbindungslinien zwischen den Knoten repräsentiert. Mit den Mitteln der quantitativen Netzwerkanalyse lassen sich diese Konversationsnetzwerke genauer beschreiben und analysieren.

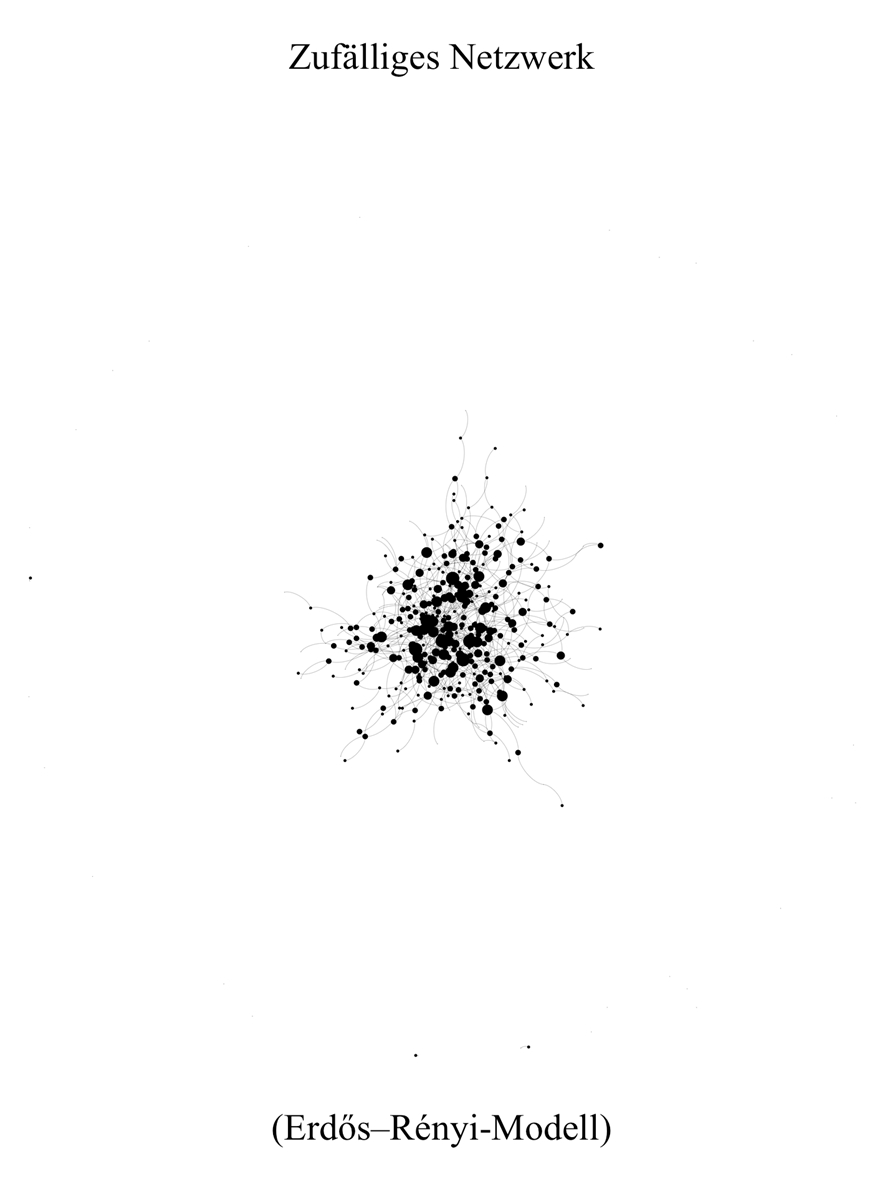

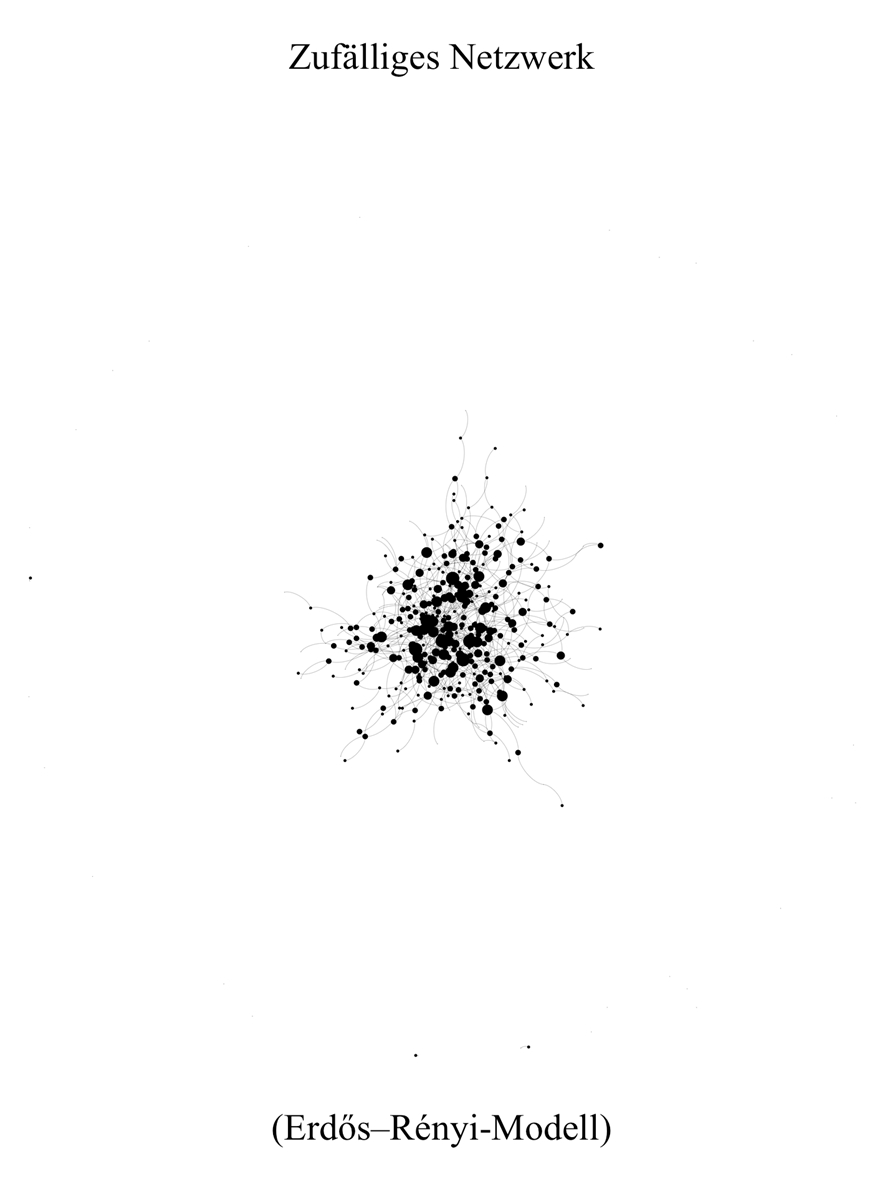

Hätten auf Twitter tatsächlich alle Nutzer die gleichen Chancen, mit ihren Nachrichten auf ein breites Publikum zu stoßen, so wäre zu erwarten, dass jeder Nutzer mit ähnlich vielen anderen Nutzern kommuniziert. Alle Nutzer sollten also ähnlich viele Verbindungen aufweisen. Wollte man ein solches Netzwerk von Gleichen unter Gleichen graphisch darstellen, so sähe es in etwa so aus wie Abbildung 1. Sie zeigt ein Netzwerk von Nutzern, die etwa gleich viele Kommunikations-Verbindungen zu anderen Nutzern unterhalten. Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, andere Nutzer über viele unterschiedliche Verbindungen zu erreichen. Keine Person besitzt ein Monopol auf die Weiterverbreitung von Nachrichten zwischen zwei oder mehreren Nutzern, da es immer noch andere Nutzer gibt, die Nachrichten übermitteln können. Soweit die Modellvorstellung.

Abbildung 1: Ideales Kommunikationsnetzwerk von Gleichen unter Gleichen

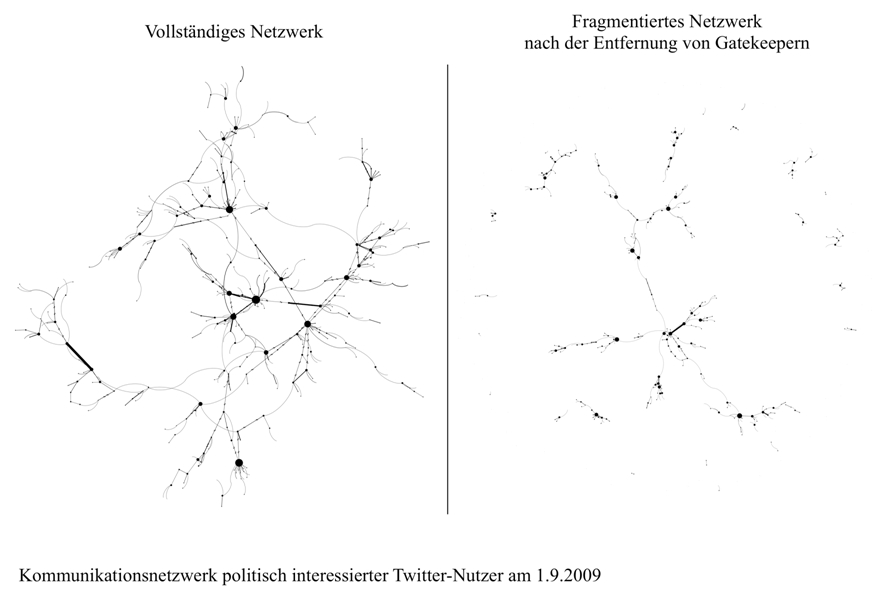

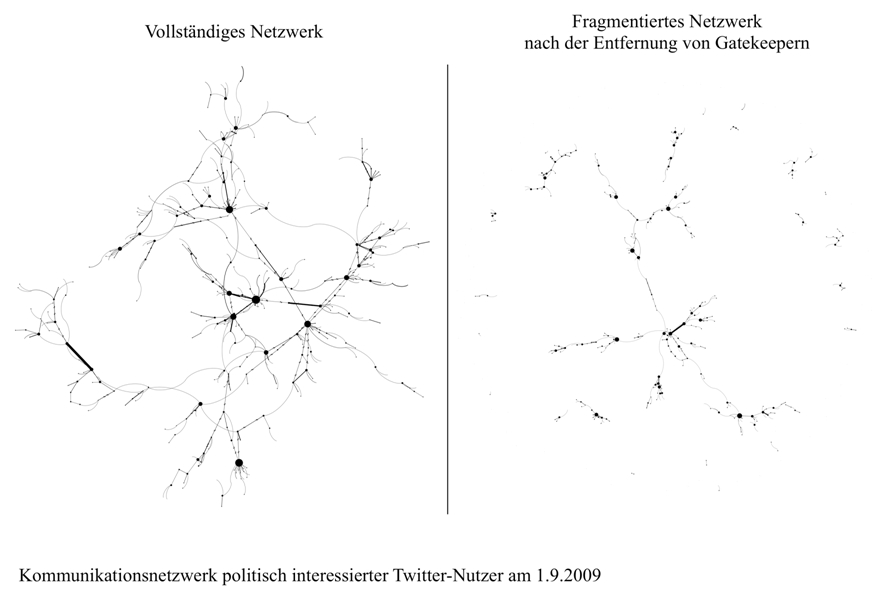

Wie läuft politische Kommunikation auf Twitter aber tatsächlich ab? Abbildung 2 zeigt das Netzwerk der Konversationen von politisch interessierten Twitter-Nutzern, die am 1. September 2009 stattfanden. Um den tatsächlichen Nachrichtenfluss zwischen politischen Twitter-Nutzern abzubilden, analysierten wir die mit @Botschaften und RTs gekennzeichneten Konversationen zwischen Nutzern. Die Knotenpunkte, die die Nutzer darstellen, sind unterschiedlich groß. Die Größe der Punkte gibt wieder, wie häufig ein Nutzer angeschrieben wurde: Je größer der Punkt, desto häufiger wurde der Nutzer erwähnt. Die Stärke der Linien, die die Kommunikation über @Botschaften oder RTs erfassen, steht für die Häufigkeit des Austauschs: Je dicker die Linie zwischen zwei Nutzern, desto häufiger kommunizierten diese an dem von uns untersuchten Tag. Konversationen zwischen Nutzern messen wir hier als Nachrichten, die entweder mindestens einmal geretweetet wurden oder auf die mit mindestens einer @Botschaft reagiert wurde. Es genügt also nicht eine einseitige Kontaktaufnahme. Wir setzen vielmehr auch eine Reaktion in Form einer Antwort oder Weiterleitung voraus.

Wir erhalten so ein Netzwerk aus 405 politisch interessierten Twitter-Nutzern, die durch 662 Konversationen miteinander verbunden sind. Dieses Netzwerk in der linken Hälfte von Abbildung 2 erscheint bereits auf den ersten Blick weniger dicht und „verstreuter“ als das idealtypische Netzwerk der Gleichen. Offenbar gibt es im empirischen Netzwerk einige wenige Nutzer mit äußerst vielen Verbindungen zu anderen Nutzern. Zugleich findet sich eine Vielzahl von Nutzern mit nur wenigen Verbindungen. Wollen diese Nutzer große Aufmerksamkeit auf sich und ihre Botschaften ziehen, sind sie daher darauf angewiesen, dass Nutzer mit vielen Verbindungen ihre Nachrichten aufgreifen und zum Beispiel durch Retweets wiederveröffentlichen.

Abbildung 2: Kommunikationsnetzwerk politisch interessierter Twitter-Nutzer am 1.9.2009 [Für eine größere Version bitte das Schaubild anklicken]

Welche Bedeutung diese wenigen stark verknüpften Nutzer für das Konversationsnetzwerk haben, zeigt das im rechten Teil von Abbildung 2 dargestellte Netzwerk. Hier ist noch einmal das Konversationsnetzwerk vom 1. September 2009 dargestellt, diesmal allerdings ohne die zehn am stärksten vernetzten Nutzer. Es fällt sofort ins Auge: das vorher geschlossene Netzwerk zerbricht in 81 von einander isolierte Einzelteile. Auf den Informationsfluss im Netzwerk gemünzt, bedeutet diese Erkenntnis: Konnte im vollständigen Netzwerk (links) eine Nachricht oder Information ihren Weg über Konversationsverbindungen zu allen Nutzern des Netzwerkes finden, so führt die Entfernung der zehn am stärksten vernetzten Nutzer zur Isolation kleiner Nutzercliquen. Informationen überspringen Gruppengrenzen nun nicht mehr. Was bedeutet dies nun für die Verbreitung politischer Informationen?

Ähnliche Muster untereinander stark vernetzter Nutzer-Gruppen, die über wenige Nutzer mit anderen, weiter entfernten Gruppen im Netzwerk verbunden sind, werden häufig als Small-World-Netze bezeichnet. In solchen Netzen ist es möglich, jeden Teilnehmer über nur wenige Verbindungen zu erreichen, obwohl der größte Teil der Nutzer nicht direkt miteinander verbunden ist. Die überwiegende Zahl der Nutzer steht nur mit relativ wenigen Nutzern in Kontakt. Trotzdem können sich Informationen schnell verbreiten – weil, bildlich gesprochen, Brücken die kleinen Kommunikationsinseln miteinander verbinden.

Diese Brücken zwischen einzelnen Gruppen haben wir in unserem Beispiel entfernt, um ihre Bedeutung für den Informationsfluss darzustellen. In der Praxis verschwinden diese Nutzer natürlich nicht. Vielmehr entscheiden sie darüber, welche Informationen oder Nachrichten sie weiterleiten – und welche sie ignorieren. Von ihnen hängt der Kommunikationsfluss im Netzwerk ab. Stark verknüpfte Nutzer werden daher zu einer Art Gatekeeper, die den politischen Informationsfluss auf Twitter filtern. Sie erfüllen damit eine Filterfunktion, die sonst traditionelle Medien übernehmen. Auf Twitter sind also nicht alle Nutzer gleich, die neuen Gatekeeper sind gleicher.

Literatur:

Pascal Jürgens und Andreas Jungherr (2011) „Wahlkampf vom Sofa aus: Twitter im Bundestagswahlkampf 2009“, in: Eva Johanna Schweitzer und Steffen Albrecht (Hrgs.), Das Internet im Wahlkampf: Analysen zur Bundestagswahl 2009, Wiesbaden: VS Verlag (i.E.).

Duncan J. Watts (1999), Small Worlds. Princeton: Princeton University Press.

Die Autoren:

Andreas Jungherr arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Soziologie an der Universität Bamberg. Dort promoviert er zur Dynamik politischer Twitternutzung. Er twittert unter dem Namen @ajungherr.

Pascal Jürgens ist Kommunikationswissenschaftler und promoviert demnächst im Bereich der Online-Kommunikation. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in empirischen Methoden, insbesondere bei Sozialen Netzwerken und Modellierung.

Harald Schoen ist Politikwissenschaftler und Professor für Politische Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Zu seinen Forschungsgebieten gehören Wahlverhalten, Wahlkämpfe und ihre Wirkungen, Einstellungen zu außen- und sicherheitspolitischen Themen sowie Fragen der politischen Psychologie und der Politischen Kommunikation.

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.