Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, freut sich in der Regel über eine lukrative Vergütung für seinen Ökostrom. Jetzt haben Wissenschaftler der Universität San Diego in Kalifornien einen zusätzlichen, netten Nebeneffekt festgestellt: Solaranlagen auf dem Dach haben einen kühlenden Effekt auf das Gebäude und tragen so zur Isolierung bei, schreiben sie im Journal Solar Energy.

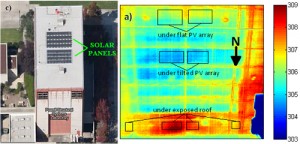

Die Wissenschaftler rund um Forscher Jan Kleissl hatten für ihre Untersuchung mit Hilfe einer Wärmebildkamera im Sommer Aufnahmen einer Solaranlage gemacht. Unter den Modulen war es im Schnitt fünf Fahrenheit kühler als auf einer Dachfläche ohne Solarzellen. Im Schnitt halten Solarmodule etwas mehr als ein Drittel der Sonneneinstrahlung zurück – nicht nur wegen des Schattens, sondern auch, weil zwischen Modul und Dachpfanne der Wind zirkuliert und so kühlt. Im Winter wirken sie zudem wie eine Isolierung und halten die Gebäudewärme im Inneren.

Nun gut, auf den ersten Blick mögen die Forschungsergebnisse nicht sehr beeindrucken. Aber der Effekt ist ein wichtiger kleiner Baustein, wenn es um eine umfassende Energiebilanz einer Solaranlage geht. Dann zählen nämlich nicht nur die eingepeisten Sonnenstrommengen, sondern auch die eingesparten Kosten für eine Klimaanlage. Und nach Angaben von Kleissl entspricht der Betrag, den man dank der Solaranlage für Kühlkosten einspart, in etwa einem Preisabschlag von fünf Prozent auf die Solaranlage (über deren gesamte Lebenszeit).