Kandeh Yumkella wird Chef der neuen UN-Initiative gegen Energiearmut (Energy for all) – und ist dafür genau die richtige Wahl. Wäre UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auch nur ansatzweise so überzeugend wie Yumkella, dann wären die Zweifel an der Weltorganisation bestimmt kleiner.

Aktuell ist Yumkella noch Chef der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) und Chef von UN Energie. Letzteres ist ein Netzwerk, das sich bemüht, die energierelevanten Beiträge des unüberschaubaren Kosmos der Vereinten Nationen zu erfassen und zu sammeln.

Zukünftig soll Yumkella für erneuerbare Energien werben. Die neue UN-Initiative Sustainable Energy for all ist der erste globale Masterplan, der nicht nur Entwicklungsländer zu etwas verpflichtet, sondern auch Industriestaaten zu Veränderungen antreiben will. Bis 2030 sollen die aktuell 1,3 Milliarden Menschen, die keinen Strom haben und die 2,7 Milliarden Menschen, die mit Brennholz, Viehdung oder Holzkohle heizen, mit nachhaltiger Energie versorgt werden.

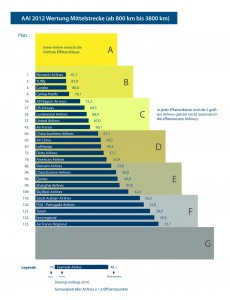

Gleichzeitig sollen aber auch die entwickelten Länder, die sich der Initiative angeschlossen haben, einschließlich der Europäischen Union, etwas tun. Sie sollen ihre Energieeffizienz jedes Jahr um 2,5 Prozent verbessern. Deutschland schafft knapp ein Prozent im Jahr – und liegt damit trotzdem noch im oberen Mittelfeld. Zudem soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Versorgung der reichen Länder bis 2030 bei 30 Prozent liegen. Zumindest da wird Deutschland wohl weit voraus sein.

Kandeh Yumkella ist genau der richtige Moderator für die ambitionierten Pläne. Er ist in Sierra Leone geboren, einem westafrikanischen Kleinstaat, der nach einem der verheerendsten Bürgerkriege des Kontinents noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Dabei ist Sierra Leone reich an Ressourcen. Neben den berühmt gewordenen „Blut-Diamanten“, die dank des Registrierungsverfahrens mit dem Namen Kimberly-Prozess inzwischen legal gehandelt werden, verfügt das Land über Kupfer und neuerdings Erdöl vor der Küste. Nur Energie gibt es in Sierra Leone, wie in den meisten afrikanischen Ländern, immer zu wenig.

Wenn Yumkella über seine neueste Aufgabe spricht, gerät er sofort ins Erzählen. Er hat das Elend selbst erlebt. Er spricht von „Krankenhäusern, in denen es kein Licht gibt, wenn nachts einem Kind auf die Welt geholfen werden soll“. Oder von dem drei Kilometer langen Weg, den er gehen musste, um sich zu waschen. Die Hausaufgaben, die er nicht machen konnte, weil es kein Licht gab und Kerzen zu teuer waren.

Vor allem aber spricht er über die rund zwei Millionen Menschen, die wegen der verpesteten Innenluft in den Hütten jährlich sterben, weil mit Feuerholz oder Holzkohle gekocht werden muss – in einer Hütte ohne Kamin. Sie sind Yumkellas Motivation, an der Energiearmut etwas zu verändern. „Das ist schlimmer als Malaria“, sagt er.

Die Chancen, dass Yumkella Erfolg hat, stehen gar nicht schlecht. Und das, obwohl nach alter UN-Unsitte nun schon wieder eine neue Organisation aus dem Boden gestampft werden soll, die vor allem die unzähligen bereits existierenden UN-Organisationen koordinieren soll.

Aber seit September 2011 haben unzählige Staaten beträchtliche Finanzmittel für die Initiative zugesagt. Alleine die EU hat versprochen, 500 Millionen Menschen mit nachhaltiger Energie zu versorgen. Daran ist vor allem Kandeh Yumkella mit seinen mitreißenden Vorträgen schuld.

Zudem bietet der UN-Plan einen Rahmen für unzählige kleinere Initiativen, die längst arbeiten. Die Stiftung des früheren amerikanischen Präsidenten Bill Clinton beispielsweise fördert den Kauf von effizienten Kochherden oder solchen, die mit Biogas betrieben werden können.

Zudem gibt es inzwischen mehrere ähnliche Projekte in ganz Afrika, die auf diese Weise Kohlendioxid-Emissionen einsparen, und die Zertifikate an Unternehmen in Europa verkaufen, die über den Emissionshandel zu einer Verminderung ihrer CO2-Emissionen verpflichtet sind. Der sogenannte Clean-Development Mechanism (CDM) hat etwa ein halbes Dutzend vergleichbarer Projekte zertifiziert.

Eines davon ist im Norden Nigerias. Dort bietet übrigens ein ehemaliger Redakteur des Deutschlandfunks, Yahaya Ahmed, mit seiner Initiative Dare Familien energieeffiziente Kochherde an, die nur noch 20 Prozent des zuvor benötigten Feuerholzes verbrauchen.