Die Künstlersozialkasse (KSK) kümmert sich in Deutschland um die Sozialversicherung von freiberuflichen Künstlern und Publizisten. Wegen ihres oft nur schwer zu durchschauenden Verwaltungsapparats ist sie nicht unumstritten. Grund genug für zwei Anfragen über Frag den Staat zur Verwaltung der KSK, insbesondere zur Mitarbeiterzahl.

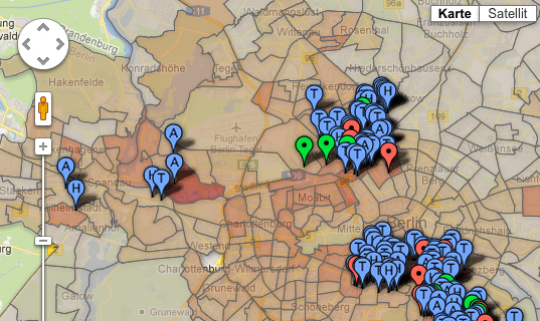

Bei der in Wilhelmshaven ansässigen Behörde sind für die Verwaltung der Versicherten 45 Sachbearbeiter und 10 Bereichsleiter angestellt, wie aus der IFG-Anfrage hervorgeht. Die kümmerten sich im vergangenen Jahr um rund 177.000 Versicherte und 16.000 Neuanträge. Die Verwaltung der ganzen Künstlersozialkasse kostete 2012 9,5 Millionen Euro. Die Grafik zeigt die Mitgliederzahlen seit 2005:

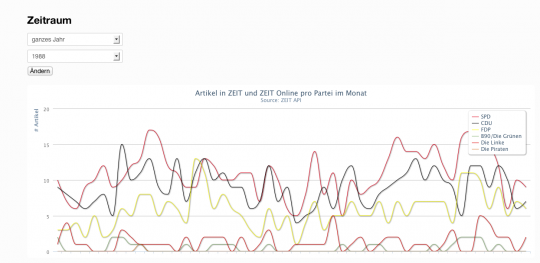

Interessant ist dabei auch die Zahl der Anträge und der Anteil der „positiv beschiedenen“, also derjenigen, die in die KSK aufgenommen und somit unterstützt werden. Über die vergangenen acht Jahre stiegen und sanken beide Werte immer relativ parallel. Hatten weniger Künstler und Publizisten einen Antrag gestellt, sank auch die Zahl der Bewilligungen. Allein die letzten drei Jahre fallen etwas aus der Reihe, denn die die absolute Zahl der Bewilligungen sank langsamer als die der Anträge. Das Ergebnis ist eine höhere Aufnahmequote. Im Jahr 2012 lag sie bei 75 Prozent, 2011 und 2010 bei 70 Prozent, in allen Jahren davor dagegen bei unter 70 Prozent.

Die KSK übernimmt für Künstler und Publizisten den Arbeitgeberanteil der Beiträge zur Sozialversicherung. Dafür kommen die Auftraggeber von Künstlern („Verwerter“) und der Bund auf. Die Auftraggeber zahlen 30 Prozent der Gesamtbeiträge, der Bund 20 Prozent. Der gesamte Bundeszuschuss betrug 2012 knapp 164 Millionen Euro, allein der der Zuschuss für die Rentenversicherung umfasste fast 91 Millionen Euro.

Die Künstlersozialkasse listet auf ihrer Website auch Zahlen auf. Deren Aufbereitung ist aber möglicherweise nicht die Kernkompetenz der Behörde. Denn es fehlen dort Verwaltungskosten von rund 9 Millionen Euro, die sich woanders aber finden: Im interaktiven Bundeshaushalt für 2012, für die Jahre bis 2006 auf offenerhaushalt.de. Diese Werte sind jedoch Planzahlen und unterscheiden sich damit von den Angaben der KSK. Aus diesem Grund stellen wir in der obigen Grafik nur die Zahlen der letzten drei Jahre dar.

Die folgende Übersicht zeigt die Zahl der Mitarbeiter, aufgeteilt in den Bereich „Versicherte“ und „Verwerter“. Dabei zeigt sich, dass besonders im Bereich „Verwerter“ die Zahl der Mitarbeiter in den letzten acht Jahren deutlich gewachsen ist. Die KSK kümmert sich also stärker um die Einnahmenseite. (Dropdown 2 der Grafik).

Schließlich setzen wir die Beschäftigtenzahl ins Verhältnis zur Versichertenzahl. Dabei wird klar: Weniger zu tun haben die Sachbearbeiter der KSK nicht. Denn wenn man die reine Zahl der Versicherungssachbearbeiter zugrunde legt, bewegt sich die Zahl immer zwischen 3.800 und 4.100 Versicherten pro Mitarbeiter (orange). Wenn man noch die Gruppenleiter dazu nimmt, schwankt der Wert zwischen 3.000 und 3.300 (grau). Wenn man schließlich die Gesamtzahl der Beschäftigten einrechnet, also auch derer, die sich um die Verwerter kümmern, liegt das Verhältnis recht konstant bei 2.000. Dazu ein Vergleich: Bei der Allianz, dem größten Versicherungskonzern der Welt, arbeiteten 2012 laut Geschäftsbericht 144.094 Mitarbeiter und verwalteten 78 Millionen Kunden. Das sind 541 Versicherte pro Mitarbeiter.

Fazit: Die Künstlersozialkasse gibt sich zwar Mühe, die Versichertenzahlen genau aufzuschlüsseln, doch bei Angaben zur eigenen Verwaltung hapert es noch. Eine weitere Anfrage wert wäre die Höhe der Einnahmen aus der Service-Rufnummer für die Versicherten, denn ein Anruf dort kostet 9 Cent pro Minute.

Hinweis: Dieser Beitrag erscheint auch auf dem Blog des Informationsfreiheitsportals Frag den Staat.