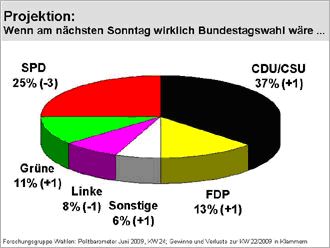

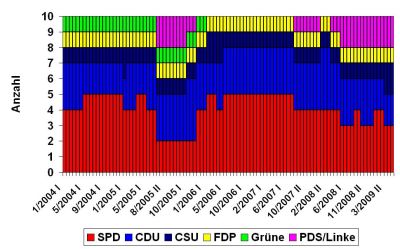

Jetzt kommt sie wieder, die Zeit der Balken- und Kuchendiagramme. Die Berichterstattung zu Umfragen wird sich in den kommenden Wochen drastisch erhöhen. Man wird darüber lesen dürfen, wie viele Prozentpunkte eine Partei in den Umfragen zulegen konnte und wie viel eine anderen Partei dafür gesunken ist (siehe auch den Beitrag von Thorsten Faas). Grundlage dieser Berichterstattung bildet die sogennante „Sonntagsfrage“, die in repräsentativen Bevölkerungsumfragen den entsprechenden Zielpersonen regelmäßig gestellt wird. Der Fragetext ist der folgende: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“ Der alte Sponti-Spruch als Antwort auf diese Frage „Woher soll ich das wissen? Heute ist erst Montag!“, hat durchaus auch einen ernsten Hintergrund. (Wir haben in diesem Blog schon einiges über die zunehmend spätere Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler lesen können.) Eigentlich soll mit dieser Frage die Wahlabsicht der Befragten bei der nächsten Bundestagswahl gemessen werden. Allerdings kann aus der jetzigen Absicht die eine oder die andere Partei im September zu wählen noch nicht unmittelbar auf das tatsächliche Verhalten der Wähler geschlossen werden. Das wäre dann doch zu einfach.

Jetzt kommt sie wieder, die Zeit der Balken- und Kuchendiagramme. Die Berichterstattung zu Umfragen wird sich in den kommenden Wochen drastisch erhöhen. Man wird darüber lesen dürfen, wie viele Prozentpunkte eine Partei in den Umfragen zulegen konnte und wie viel eine anderen Partei dafür gesunken ist (siehe auch den Beitrag von Thorsten Faas). Grundlage dieser Berichterstattung bildet die sogennante „Sonntagsfrage“, die in repräsentativen Bevölkerungsumfragen den entsprechenden Zielpersonen regelmäßig gestellt wird. Der Fragetext ist der folgende: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“ Der alte Sponti-Spruch als Antwort auf diese Frage „Woher soll ich das wissen? Heute ist erst Montag!“, hat durchaus auch einen ernsten Hintergrund. (Wir haben in diesem Blog schon einiges über die zunehmend spätere Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler lesen können.) Eigentlich soll mit dieser Frage die Wahlabsicht der Befragten bei der nächsten Bundestagswahl gemessen werden. Allerdings kann aus der jetzigen Absicht die eine oder die andere Partei im September zu wählen noch nicht unmittelbar auf das tatsächliche Verhalten der Wähler geschlossen werden. Das wäre dann doch zu einfach.

Das Hauptproblem damit: Kommenden Sonntag ist gar keine Bundestagswahl! Wie sollen Befragte, die womöglich eher an den nächsten Urlaub als an die kommende Bundestagswahl denken, auf so eine Frage antworten? Selbst wenn sie sich für Politik interessieren und den Wahlkampf intensiv verfolgen, so geht es doch in dieser Frage um kein reales Verhalten, sondern um eine Absicht zu einem rein hypothetischen „Was wäre, wenn…“. Solche Fragen sind immer schwierig zu beantworten.

Und man stelle sich bitte auch immer die Interviewsituation vor. Mich selbst hat es schon bei der Essenszubereitung erwischt. „Guten Abend, haben Sie einen Moment Zeit für ein paar Fragen?“ Kurze Überlegung, während Kind 1 im Kinderstuhl sitzt und lauthals schreit, Kind 2 auf dem linken Arm zappelt und ich mit der rechten Hand die Tomatensoße umrühre, den Telefonhörer zwischen Ohr und Hals eingeklemmt. Aber als Umfragen-Junkie kenn ich keine Gnade und habe natürlich eingewilligt.

Viele Befragte bemühen sich genau wie ich damals, trotzdem eine Antwort auf jede noch so schwierige Frage zu geben. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass dieselbe Frage von ein und demselben Befragten zu einem späteren Zeitpunkt durchaus anders beantwortet würde. Es ist daher kein Wunder, dass die Antworten auf solche Fragen von einem Zeitpunkt zum nächsten variieren ohne sich dabei wirklich geändert zu haben.

Die sogenannte „Sonntagsfrage“ – obwohl sie eigentlich treffender als „Wahlabsichtsfrage“ bezeichnet werden sollte – kann aber zumindest die aktuelle Stimmungslage der Menschen wiedergeben. Allerdings sollte auf jeden Fall auf den Beipackzettel zu Nebenwirkungen im Umgang mit Umfragen geschrieben stehen, dass auf Basis der Wahlabsichtsfrage alleine noch keine Vorhersage darüber gemacht werden kann, wie viele Stimmen eine Partei am Wahltag tatsächlich am Wahltag erzielen kann. Stimmungen sind eben noch keine Stimmen am Wahltag. Wahlprognosen können anders gemacht werden. Mehr dazu später.