Damit wäre also die Bundestagswahl 2013 Geschichte. Schreibt sie auch Geschichte? Ja, die altehrwürdige FDP als Gründungsmitglied im Deutschen Bundestag ist erstmals nicht mehr im Parlament vertreten. Ja, die AfD hätte fast den Einzug in den Bundestag geschafft. Ja, die Union stand kurz vor der absoluten Mehrheit. Aber nun steht uns doch ein vertrauter Prozess der Koalitionsbildung bevor. Und eine Große Koalition könnte das Ergebnis sein.

So weit, so bekannt. Einige Aspekte rund um die Wahl 2013 aber werden bedeutsam bleiben:

1. Die Wahlbeteiligung

Irritierend genug waren am Wahlabend die „Entwarnungssignale“, als noch Zahlen von rund 73 Prozent Wahlbeteiligung kursierten. Konnte das wirklich schon zufriedenstellen? Geradezu absurd erscheint die öffentliche Beruhigung aber im Lichte der 71,5 Prozent, die das vorläufige amtliche Endergebnis als Wahlbeteiligung ausweist.

Denn klar ist damit: Die 70,8 Prozent Wahlbeteiligung von vor vier Jahr waren eben kein einmaliger Ausreißer, der nur eine Folge der Großen Koalition gewesen ist. Offenkundig müssen wir uns – selbst bei Bundestagswahlen – an Zahlen um die siebzig Prozent gewöhnen.

Wer aber macht die 30 Prozent aus, die nicht wählten? Wo war die Wahlbeteiligung besonders niedrig? Jedenfalls nicht dort, wo die Herren Welzer, Precht und Steingart wohnen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland ist zunehmend ungleich verteilt; die unteren Schichten der Gesellschaft beteiligen sich immer weniger an der Abstimmung. Wenn wir also zukünftig über Gerechtigkeit sprechen, dann sollten wir auch über „gerechte“ politische Beteiligung sprechen.

2. Das hohe Ergebnis der Union

Mehr als 40 Prozent der Stimmen sind ein beeindruckendes Ergebnis für die Union, das steht völlig außer Frage. Tatsächlich schienen die Tage, in denen absolute Mehrheiten möglich sind, für viele (nicht für alle!) unvorstellbar. Gut: Man hätte nach Hamburg schauen können, wo die SPD mit absoluter Mehrheit regiert. Oder nach Bayern. Aber trotzdem war das Staunen ob der Zahlen der Union groß.

Doch ähnlich absurd wie die vielfach zelebrierten Requiems für die Volkspartei in der Vergangenheit waren, muten jetzt die Phoenix-Metaphern an. Die Volksparteien (wenn überhaupt reden wir ohnehin nur von der Union) sind nicht automatisch wieder da. Die Lehren der jüngeren Wahlen sind doch viel mehr: Die Stärke der politischen Beben hat zugenommen, die Veränderungsbalken an Wahlabenden sind länger denn je. Das gilt für Ausschläge nach oben (CSU, CDU, AfD), aber auch nach unten (FDP). Der Trend zu weniger Selbstverständlichkeiten ist es, der Wahlen heutzutage auszeichnet, nicht das Verschwinden oder Wiederauferstehen der Volksparteien.

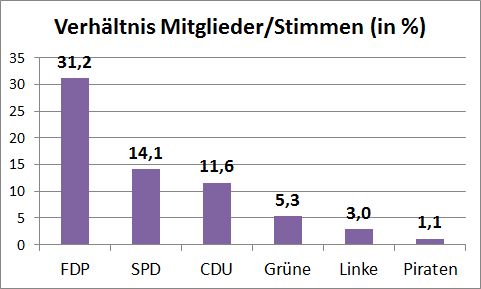

3. Die FDP

Gerade die FDP ist eine Partei gewesen, die sich zu keinem Zeitpunkt auf eine allzu große Stammwählerschaft verlassen konnte. Sie war immer schon davon abhängig, dass ihr zusätzliche Unterstützung aus dem Moment heraus erwuchs. Deren jeweiliger Ursprung mag höchst unterschiedlich gewesen sein: Inhaltliche Überzeugungen und Positionen, Personal, taktische Überlegungen. Nichts davon gab es 2013. Insofern ist das Ergebnis der FDP konsequent. Aber auch hier gilt: Das Totenglöcklein sollte erst mal in der Schublade bleiben. Andere Parteien sind ebenfalls schon tief gestürzt, sind aber immer noch da.

4. Die Umfragen

Natürlich muss man auch über die Rolle von Umfragen sprechen. Sie waren präsenter denn je, sogar am Wahltag selbst ist noch eine Umfrage veröffentlicht worden. Für die FDP hatten sie unisono diese Botschaft: Wenn es auch knapp wird, die Liberalen werden in den Bundestag einziehen.

Welcher Unionsanhänger aber möchte seine Stimme unter diesen Umständen (und noch dazu nach den Erfahrungen von Niedersachsen) an die FDP verleihen? Am Ende könnten die Umfragen selbst – am Sonntag noch stand die FDP bei sechs Prozent – dazu beigetragen haben, dass sie sich selbst ad absurdum und die FDP aus dem Bundestag geführt haben. Das heißt keineswegs, dass man diese Umfragen verbieten sollte. Aber es heißt schon, dass man noch transparenter machen muss, wie sie entstehen und wo die Grenzen ihrer Aussagekraft liegen. Und wir alle müssen lernen, damit entspannter umzugehen.

5. Die Medien

Dass Umfragen nicht verschwinden werden, dafür werden die Medien dennoch sorgen. Die amerikanischen Kollegen sprechen von horse race journalism – über den Wahlkampf wird berichtet, als sei er ein Pferderennen. Oder zumindest ein Sportereignis. Beispiele gefällig? TV-Duell. TV-Dreikampf. Wahlarena. Wer hat gewonnen? Wer holt auf? Da passen Umfragen einfach zu gut ins Schema.

Dass insgesamt wenig über Themen gesprochen wurde, sondern eben über Umfragen, Koalitionen und Strategien (und am Ende sogar in einer Metaperspektive über diese Metaperspektive), passt ins Bild. Da sprechen Amerikaner auch von hostile media – feindlich gesinnten Medien –, die Politik als zynisches Machtspiel darstellen. An vielen Stellen mag das zutreffen, aber die eine oder andere Kritik von politischer Seite an den Medien mag dann doch zugetroffen haben.

6. Peer Steinbrück

Ob Peer Steinbrück der richtige oder falsche Kandidat für die SPD gewesen ist, darüber wird sich noch lange trefflich streiten lassen. Eines scheint gleichwohl bemerkenswert: Steinbrück war vor seiner Kandidatur ein elder statesmen. Vielleicht nicht ganz in der Liga von Helmut Schmidt, aber er war raus dem politischen Tagesgeschäft. Warum das relevant ist? Damit einher ging eine überparteiliche Wahrnehmung seiner Person, die ihm hohes Ansehen auch über Parteigrenzen hinweg einbrachte.

Mit seiner Kandidatur aber war Steinbrück zurück im Tagesgeschäft. Damit musste sein Ansehen in Kreisen des politischen Gegners zwangsläufig sinken. Denn den Politiker des Gegners mag man nicht. Sein Start war von vielem gekennzeichnet: eine überstürzte Präsentation, eine langwierige Diskussionen um seine Vortragstätigkeit. Aber auch von sinkenden Umfragewerten. Die waren aber „logisch“. Seine ursprünglich guten Umfragewerte, gerade in der berühmt-berüchtigten Mitte, waren trügerisch und seiner Rolle als elder statesman geschuldet. Als er das nicht mehr war, gingen auch die Zahlen runter.

7. Wer wird regieren?

Wer wird die nächste Bundesregierung bilden? Wir wissen es nicht. Die Koalitionsfrage ist offen und schwierig. Die Situation ist geradezu paradox. Wir alle als Wählerinnen und Wähler produzieren ein Wahlergebnis, das unübersichtlich ist, jedenfalls keine klaren und einfachen Koalitionen erlaubt. Aber gerade diese klaren und einfachen Koalitionen sind zugleich das, was sich die Bürger wünschen. Experimente am Koalitionsmarkt sind unbeliebt.

Vielleicht sollten wir uns alle im Vorfeld einer Wahl mehr miteinander unterhalten, um uns besser abzustimmen. Das ist aber natürlich schwierig bei 60 Millionen Wahlberechtigten. Und so müssen wir lernen, mit den neuen Gegebenheiten zu leben. Keine Experimente? Wohl doch.