Das Scheitern des Regierungsbildungsprozesses nach den Landtagswahlen in Hessen vom Februar 2008 hing maßgeblich mit den von den Parteien a priori getätigten Koalitionsaussagen ab. So schloss die hessische SPD eine Koalition mit der CDU unter der Führung Roland Kochs aus, während die FDP die Bildung einer „Ampelkoalition“ aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen vorab verwarf. Eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP wurde durch Bündnis 90/Die Grünen ausgeschlossen. Nachdem durch den Einzug der Linken in den Wiesbadener Landtag kein „traditioneller“ Koalitionsblock (schwarz-gelb oder rot-grün) eine Mehrheit erreichte und die Bildung einer Minderheitsregierung aus SPD und Grünen unter der Tolerierung der Linken am Widerstand innerhalb der Sozialdemokraten scheiterte, waren Neuwahlen der einzige Ausweg aus der festgefahrenen Situation.

Das Scheitern des Regierungsbildungsprozesses nach den Landtagswahlen in Hessen vom Februar 2008 hing maßgeblich mit den von den Parteien a priori getätigten Koalitionsaussagen ab. So schloss die hessische SPD eine Koalition mit der CDU unter der Führung Roland Kochs aus, während die FDP die Bildung einer „Ampelkoalition“ aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen vorab verwarf. Eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP wurde durch Bündnis 90/Die Grünen ausgeschlossen. Nachdem durch den Einzug der Linken in den Wiesbadener Landtag kein „traditioneller“ Koalitionsblock (schwarz-gelb oder rot-grün) eine Mehrheit erreichte und die Bildung einer Minderheitsregierung aus SPD und Grünen unter der Tolerierung der Linken am Widerstand innerhalb der Sozialdemokraten scheiterte, waren Neuwahlen der einzige Ausweg aus der festgefahrenen Situation.

Auf Bundesebene sah es zunächst so aus, als ob die Parteien aus der Gefahr zu starker Statements im Hinblick auf definitive Ausschlüsse diverser Koalitionsoptionen gelernt hätten und nur noch positiv formulierte Koalitionsaussagen und damit keine Koalitionsabsagen tätigen würden. Jedoch folgte dem Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der Linken durch die SPD die Ablehnung der Grünen, sich an einem Bündnis mit CDU/CSU und FDP zu beteiligen. Auch die Liberalen haben schließlich mehrfach bekräftigt, keine Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen eingehen zu wollen.

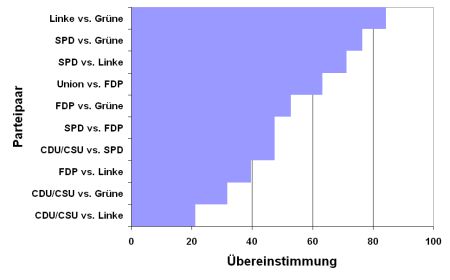

Nun sind Koalitionsaussagen – egal ob positiv oder negativ formuliert – bei weitem nicht der einzige Faktor, der einen Einfluss auf die parteipolitische Zusammensetzung einer Regierung ausübt. Auf der Grundlage gängiger Koalitionstheorien ist bekannt, dass Parteien auch an der Besetzung politischer Ämter sowie an der Durchsetzung ihrer in Wahlprogrammen festgehaltenen inhaltlichen Positionen interessiert sind. Daraus lässt sich kurz gefasst ableiten, dass Koalitionen umso wahrscheinlicher sind, wenn sie (1) über eine sie stützende Mehrheit im Parlament verfügen, diese Mehrheit jedoch nicht übergroß ist und von so wenigen Parteien wie möglich getragen wird, und (2) aus solchen Parteien zusammengesetzt ist, die möglichst ähnliche programmatische Positionen vertreten. Zusätzlich gibt es theoretische Ansätze, die der stärksten Parlamentspartei einen besonderen Vorteil zusprechen und der amtierenden Koalition einen Startvorteil im Regierungsbildungsprozess zugestehen.

In Deutschland ist ein weiterer Faktor von Bedeutung, der sich aus der Rolle des Bundesrates in der Gesetzgebung ergibt: die Parteien auf Bundesebene sind daran interessiert, in den Ländern solche Koalitionen zu „installieren“, die mit der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierung und Opposition auf Bundesebene übereinstimmen. Wenn solche Landesregierungen die Mehrheit der Sitze im Bundesrat stellen, die aus den selben Parteien wie die Bundesregierung gebildet sind, dann sollte es für die Bundesregierung einfacher sein, ihre Gesetzesinitiativen durch die Länderkammer zu bringen als in Situationen, wo die Bundestagsopposition eine Mehrheit im Bundesrat kontrolliert. Umgekehrt sollten die Bundesparteien bei der Koalitionsbildung die aktuelle Mehrheit in der Länderkammer in Betracht ziehen: wenn sich eine Koalition von Beginn an auf eine Mehrheit in der Länderkammer stützen kann, dann sollte dies deren Bildung begünstigen.

Auf der Grundlage eines Datensatzes, der alle 79 Regierungsbildungsprozesse in Bund und Ländern seit Januar 1990 beinhaltet und davon in 66 Fällen (83,5%) die Regierungsbildung korrekt voraussagt, können wir mit Hilfe multivariater statistischer Analysetechniken die Wahrscheinlichkeiten ermitteln, die jede theoretisch denkbare Koalition (hierzu zählen etwa auch Einparteien-Minderheitsregierungen) nach der Bundestagswahl aufweist. Wir unterscheiden zwei Szenarien: in Szenario 1 wird Union und FDP eine Mehrheit der Bundestagsmandate zugewiesen, während in Szenario 2 ein christlich-liberales Bündnis keine Mandatsmehrheit erreicht. Um die Auswirkungen verschiedener Koalitionsaussagen und der Regierungsbildung in Thüringen und im Saarland auf die Koalitionsbildung auf Bundesebene abzuschätzen, ändern wir die Daten so ab, dass

(1) der amtierenden großen Koalition Merkel/Steinmeier kein Amtsinhaberbonus zugewiesen wird,

(2) der Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der Linken durch die SPD nicht berücksichtigt wird und

(3) das noch offene Ergebnis der Koalitionsverhandlungen in Thüringen und dem Saarland vorweggenommen werden. In Thüringen gehen wir von der Bildung einer Koalition aus CDU und SPD aus, während wir im Saarland die Bildung einer Jamaika-Koalition erwarten.

Die folgende Tabelle 1 zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgewählter Koalitionen unter der Annahme, dass CDU/CSU und FDP eine Mehrheit im zu wählenden 17. Deutschen Bundestag erreichen. Sowohl im Ausgangsmodell als auch nach Durchführung der drei oben genannten Änderungen dominiert ein Bündnis aus Union und Liberalen klar die Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Werten zwischen 83 und 95%. Die Chancen zur Wiederauflage einer großen Koalition Merkel/Steinmeier sind bei einer solchen Mehrheitsverteilung im Parlament äußerst gering.

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten ausgewählter Koalitionen bei CDU/CSU-FDP-Bundestagsmehrheit

| |

Ausgangs-modell |

Kein Amtsinhaber-vorteil für die große Koalition |

SPD schließt Zusammen-arbeit mit der Linken nicht aus |

Thüringen: CDU/SPD; Saarland: Jamaika

|

| CDU und SPD |

16,9% |

5,0% |

5,0% |

4,1% |

| CDU/CSU und FDP |

83,0% |

94,8% |

94,3% |

95,4% |

| CDU/CSU und Grüne |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

| CDU/CSU, FDP und Grüne |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

| SPD und Grüne |

0,1% |

0,1% |

0,1% |

0,0% |

| SPD, FDP und Grüne |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

| SPD, Grüne und Linke |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

Deutlich anders sieht das Bild aus, wenn Christ- und Freidemokraten eine Mehrheit im Bundestag verfehlen würden. Tabelle 2 macht deutlich, dass unter diesen Umständen die wahrscheinlichste Koalition eine schwarz-rote Neuauflage ist. Dies gilt sogar dann, wenn man der großen Koalition keinen Amtsinhabervorteil zuweist und der SPD nicht abnimmt, keine Zusammenarbeit mit der Linken in Erwägung zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung der großen Koalition liegt bei über 75%, während ein Linksbündnis auf Chancen von etwas mehr als 9% kommt.

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeiten ausgewählter Koalitionen bei Verfehlen einer CDU/CSU-FDP-Bundestagsmehrheit

| |

Ausgangs-modell |

Kein Amtsinhaber-vorteil für die große Koalition |

SPD schließt Zusammen-arbeit mit der Linken nicht aus |

Thüringen: CDU/SPD; Saarland: Jamaika

|

| CDU und SPD |

97,8% |

92,1% |

76,5% |

78,2% |

| CDU/CSU und FDP |

1,4% |

4,9% |

4,1% |

3,9% |

| CDU/CSU und Grüne |

0,1% |

0,4% |

0,4% |

0,2% |

| CDU/CSU, FDP und Grüne |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

| SPD und Grüne |

0,3% |

1,1% |

0,9% |

0,6% |

| SPD, FDP und Grüne |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

0,0% |

| SPD, Grüne und Linke |

0,0% |

0,0% |

9,5% |

9,1% |

In den letzten Tagen war mit Hinblick auf die Koalitionsaussagen der Parteien besonders auffällig, dass sich die Grünen offenbar einen kleinen Türspalt zur Bildung einer Jamaika-Koalition offen halten, indem ihr Spitzenkandidat Jürgen Trittin explizit betonte, dass mit allen demokratischen Parteien nach der Wahl Gespräche geführt werden. Berücksichtigt man in den Regressionsmodellen nicht den Parteitagsbeschluss der Grünen, der eine Jamaika-Koalition von vornherein ausschliesst, dann ergibt sich eine deutlich andere Wahrscheinlichkeitsverteilung auf die verschiedenen Koalitionsoptionen, wie Tabelle 3 deutlich macht. Wenn man von keinem Amtsinhabervorteil für die große Koalition ausgeht, dann ist eine schwarz-rote Koalition noch immer mit knapp 58% das wahrscheinlichste Ergebnis, aber ein Jamaika-Bündnis würde mit einer Chance von rund 37% nicht allzu viel unwahrscheinlicher sein. Geht man noch einen Schritt weiter und nimmt an, dass sich im Saarland eine schwarz-gelb-grüne Koalition bilden wurde, dann stünden die Chancen für „Jamaika“ auf Bundesebene sogar besser als für eine große Koalition. Der Hauptgrund dafür liegt in den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat, in dem momentan weder eine schwarz-gelbe noch eine schwarz-rote Koalition, jedoch aber ein potentielles Bündnis aus Union, FDP und Grünen über eine Mehrheit verfügen. Die Grünen haben sich diesen Ergebnissen zufolge aufgrund ihrer Koalitionsaussage eine große Chance auf eine Regierungsbeteiligung verbaut, da die von ihnen wie auch der SPD präferierte Ampel aufgrund der Weigerung der Liberalen, ein solches Bündnis einzugehen, als ausgeschlossen gelten kann.

Tabelle 3: Wahrscheinlichkeiten ausgewählter Koalitionen bei Verfehlen einer CDU/CSU- FDP-Bundestagsmehrheit / Grüne schließen „Jamaika“ nicht aus

| |

Ausgangs-modell |

Kein Amtsinhaber-vorteil für die große Koalition |

SPD schließt Zusammen-arbeit mit der Linken nicht aus |

Thüringen: CDU/SPD; Saarland: Jamaika

|

| CDU und SPD |

97,8% |

57,8% |

51,2% |

36,4% |

| CDU/CSU und FDP |

1,4% |

3,1% |

2,7% |

1,8% |

| CDU/CSU und Grüne |

0,1% |

0,3% |

0,2% |

0,1% |

| CDU/CSU, FDP und Grüne |

0,0% |

37,2% |

33,0% |

53,5% |

| SPD und Grüne |

0,3% |

0,7% |

0,6% |

0,3% |

| SPD, FDP und Grüne |

0,0% |

4,1% |

0,0% |

0,0% |

| SPD, Grüne und Linke |

0,0% |

0,0% |

6,4% |

4,2% |

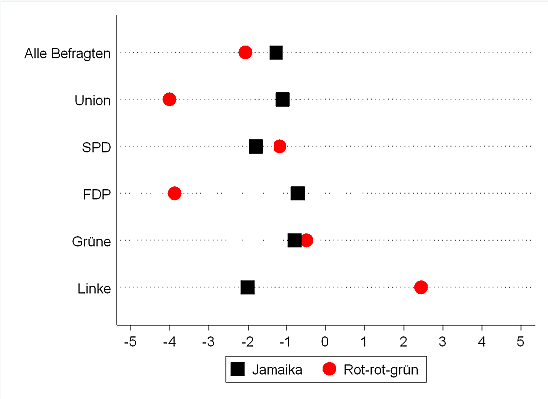

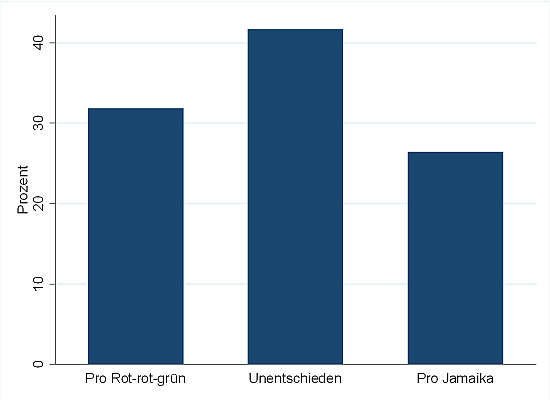

Der Tag der Entscheidung ist da – für das Saarland, aber auch für die Grünen. Fährt heute doch ein Dampfer gen Jamaika? Oder kommt es zu einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit in Saarbrücken? Beides scheint derzeit möglich, die Grünen – vor allem die grünen Saarländer – scheinen gespalten. Doch wie stehen eigentlich die Wählerinnen und Wähler zu dieser Frage? In einer groß angelegten Umfrage im Vorfeld der Bundestagswahl wurden rund 6.000 Deutsche befragt – unter anderem auch nach ihren Präferenzen, was Koalitionen betrifft. Zwischen -5 und +5 sollten diese Befragten verschiedene mögliche Koalitionsmodelle einstufen. Die mittleren Einstufungen bezogen auf die saarländischen Optionen – also Jamaika und Rot-rot-grün – zeigt die folgende Abbildung.

Der Tag der Entscheidung ist da – für das Saarland, aber auch für die Grünen. Fährt heute doch ein Dampfer gen Jamaika? Oder kommt es zu einer rot-rot-grünen Zusammenarbeit in Saarbrücken? Beides scheint derzeit möglich, die Grünen – vor allem die grünen Saarländer – scheinen gespalten. Doch wie stehen eigentlich die Wählerinnen und Wähler zu dieser Frage? In einer groß angelegten Umfrage im Vorfeld der Bundestagswahl wurden rund 6.000 Deutsche befragt – unter anderem auch nach ihren Präferenzen, was Koalitionen betrifft. Zwischen -5 und +5 sollten diese Befragten verschiedene mögliche Koalitionsmodelle einstufen. Die mittleren Einstufungen bezogen auf die saarländischen Optionen – also Jamaika und Rot-rot-grün – zeigt die folgende Abbildung.

Auf einer politikwissenschaftlichen Tagung letzte Woche in Potsdam wurde eine in der Öffentlichkeit bisher kaum beachtete Koalitionsoption hinterfragt: die Minderheitsregierung. Der Blick auf unsere europäischen Nachbarn und andere OECD-Staaten zeigt, dass eine solche Konstellation nicht so exotisch ist, wie man vermuten könnte: In Spanien beispielsweise kommen die Sozialdemokraten von José Zapatero auf 164 von 350 Sitzen und sind auf die Stimmen kleinerer Parteien angewiesen; die kanadischen Konservativen um Premier Stephen Harper regieren, obwohl sie mit 124 von 308 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit im Parlament stellen; und in Dänemark verfügen Lars Rasmussens „Venstre“ und die Konservativen aktuell zusammen über 64 von 179 Sitzen. Auch in Schweden, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Österreich und einigen anderen Ländern hat man bereits – teilweise langjährige – Erfahrungen mit Minderheitsregierungen gesammelt.

Auf einer politikwissenschaftlichen Tagung letzte Woche in Potsdam wurde eine in der Öffentlichkeit bisher kaum beachtete Koalitionsoption hinterfragt: die Minderheitsregierung. Der Blick auf unsere europäischen Nachbarn und andere OECD-Staaten zeigt, dass eine solche Konstellation nicht so exotisch ist, wie man vermuten könnte: In Spanien beispielsweise kommen die Sozialdemokraten von José Zapatero auf 164 von 350 Sitzen und sind auf die Stimmen kleinerer Parteien angewiesen; die kanadischen Konservativen um Premier Stephen Harper regieren, obwohl sie mit 124 von 308 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit im Parlament stellen; und in Dänemark verfügen Lars Rasmussens „Venstre“ und die Konservativen aktuell zusammen über 64 von 179 Sitzen. Auch in Schweden, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Österreich und einigen anderen Ländern hat man bereits – teilweise langjährige – Erfahrungen mit Minderheitsregierungen gesammelt.

Angela Merkel möchte, so ist

Angela Merkel möchte, so ist