Seit einigen Wochen schon wird in der SPD die Idee von „Primaries“ nach amerikanischem Vorbild diskutiert. Dies wäre die offene Selektion des Spitzenkandidaten durch die Parteibasis. An dieser Stelle soll einmal dargelegt werden, welche Konsequenzen eine solche Auswahl des Spitzenpersonals haben könnte. Die Qualitäten, die ein erfolgreicher Kandidat bzw. eine erfolgreiche Kandidatin mit sich bringt, hängen nämlich unter anderem von der Art ihrer Selektion und Rekrutierung ab! (vgl. Römmele 2004).

An der Selektion der Kandidaten wird häufig gemessen, wie offen und demokratisch der gesamte Prozess der Kandidatenaufstellung abläuft und inwiefern innerparteiliche Demokratie gesichert ist. Das eine Extrem ist sicherlich die Selektion der Kandidaten unmittelbar durch die Wähler. Eine die Parteien und ihre Mitglieder stärkende Mittelposition ist die Selektion über die Parteimitglieder. Eine sehr geschlossene Form der Selektion wäre die Ernennung durch die Parteispitze.

Interessant ist, dass es auch im internationalen Vergleich sehr häufig keine klaren festgelegten Richtlinien und Regeln gibt, nach denen dieser Vorgang ablaufen soll. Kollegen bezeichneten diesen Vorgang einmal als „secret garden of politics“ (vgl. Gallagher/Marsh 1998) – und das ist es auch!

Bei der Kandidatenselektion über Parteimitglieder finden sich im internationalen Vergleich zahlreiche Variationen: In Belgien finden wir Parteien, in denen Parteimitglieder mit einer bestimmten Parteizugehörigkeitsdauer an dem Prozess der Kandidatenselektion besteiligt sind. In Israel wählen alle Parteimitgleider ihren Kadidaten sowie ihren Parteiführer aus. Auch in der Bundesrepublik gab es bereits Versuche, die Kandidatenselektion offener zu gestalten. So wagte die SPD im Vorfeld der Bundestagswahl 1994 das Experiment, den Parteivorsitzenden durch alle Parteimitglieder wählen zu lassen. Rudolf Scharping setzte sich in einer Urwahl gegen Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul durch und wurde in der Folge auch Kanzlerkandidat der SPD. In jüngster Vergangenheit hat die SPD in Baden-Württemberg ebenfalls mittels einer Urwahl Nils Schmid zum Vorsitzenden gewählt, auch er wurde danach Spitzenkandidat für die Landtagswahl.

Eine geschlossene Selektion liegt vor, wenn der Kandidat von einem Gremium oder der Parteiführung ernannt wird. Auch hier zeigt die Empirie eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Fällen. So finden wir beispielsweise in Großbritannien Parteigremien, welche die Möglichkeit haben, Kandidaten zu ernennen bzw. zu blockieren. Die Parteimitglieder der Liberal Democrats selektieren ihre Kandidaten, die Parteiführung hat allerdings das letzte Wort hierüber. Die Frage nach den Kanzlerkandidaten in der Bundesrepublik lässt sich ebenfalls eher am „geschlossenen“ Ende des Kontinuums festmachen: Zwar werden die Kanzlerkandidaten auf einem Bundesparteitag formal ernannt; allerdings wird die Frage, wer Kandidat werden soll, in informellen Gesprächen in der Parteispitze mit einem festen Blick auf die Umfragewerte geklärt.

Welche Qualitäten haben aber nun Politiker, die auf den unterschiedlichen Wegen in Spitzenämter kommen? Sicherlich ist es so, dass Politiker, die sich schon früh den Wählern (und somit auch den Medien) in Primaries stellen müssen, eine gewisse Kommunikations- und Dialogfähigkeit besitzen müssen. Ihre Sympathie- und Popularitätswerte sind die Währung, die zählt. Sie müssen in einer offenen Wahl letztendlich nicht nur ihre eigenen Parteimitglieder überzeugen sondern auch mögliche Wechselwähler. Dies ist in Zeiten schwindender Parteimitgliederzahlen sowie sinkender Parteiidentifikation sicherlich ein überdenkenswerter Ansatz. Der gewählte Kandidat hat auch über die Parteigrenzen hinweg Zugkraft und Wahlkampf-Potential. Qualitäten von Politikern, die eher geschlossen rekrutiert, d.h. im „strengsten Fall“ von der Parteispitze ernannt werden, sind andere. Sie müssen sich – zumindest in diesem Stadium – nicht den Wählern stellen; sie legen ihr Expertenwissen in die Waagschale, ihre politische Vernetzung, ihr ganzes parlamentarisches und parteipolitisches Know-how.

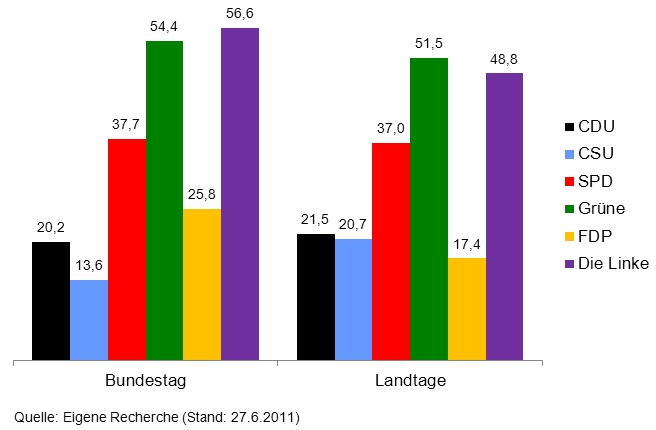

Blicken wir nun für einen Augenblick auf die deutsche Empirie: Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt der SPD-Vorsitzende Gabriel mit einem Beliebtheitswert von 0,3 deutlich hinter seinen beiden Parteikollegen Steinbrück (1,6) und Steinmeier (1,3). Auf die Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten die SPD die besten Chancen habe, nennen 36% der Befragten Steinmeier, 33% Steinbrück und nur 13% Gabriel. Dass dies kein reines SPD-Phänomen ist, zeigt ein Blick auf die vertretenen Unions-Politiker: Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist mit einem Wert von 0,9 unbeliebter als ihre Parteifreunde Schäuble (1,4) und de Maizière (1,3); CSU-Chef Horst Seehofer erreicht mit 0,3 ebenfalls keinen überzeugenden Wert.

Vielleicht sollte man nicht gleich die Lanze für amerikanische Primaries brechen, Umfragewerte sind schließlich in erster Linie Momentaufnahmen. Allerdings legen die Zahlen zumindest nahe, den automatischen Zugriff des Pateivorsitzenden auf die Kanzlerkandidatur in Frage zu stellen.

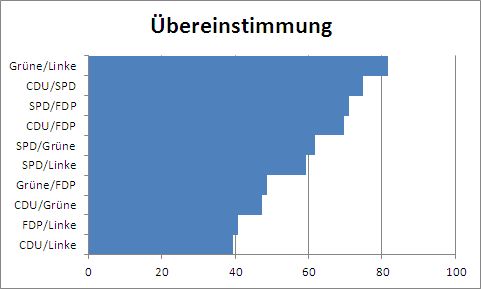

Ein weiteres empirisches Argument dafür liegt in den jüngsten Wahlergebnissen: Wenn sich der derzeitige Trend fortsetzt und die „Volksparteien“ zugunsten der kleineren Parteien nachhaltig an Wählerpotenzial einbüßen, werden sich die Fälle häufen, in denen Koalitionen über Lagergrenzen hinweg geschmiedet werden müssen. Spitzenkandidaten müssen dann umso mehr auch integrativ wirken und im besten Fall zum Fixpunkt einer Koalition werden, die von der Parteibasis eher als Kompromiss denn als Wunschehe gesehen wird. Insofern liegt die SPD durchaus richtig mit ihrer Diskussion…

Literatur:

Gallagher, Michael/Marsh, Michael (Hrsg.) (1998). Candidate Selection in Comparative Perspective. The Secret Garden of Politics. London: Sage Publiciations.

Römmele, Andrea (2004). Elitenrekrutierung und die Qualität politischer Führung. Zeitschrift für Politik, Heft 3, S. 259-276.

Es ist wieder soweit: Vorwahlzeit,

Es ist wieder soweit: Vorwahlzeit,