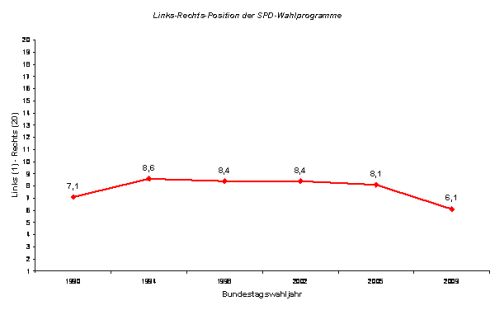

Die Bundestagswahl ist entschieden. Das Ergebnis ist letzten Endes klar und deutlich ausgefallen. Union und FDP haben gewonnen, die SPD ist abgestürzt. Es wäre dumm, das Ergebnis auf nur einen oder wenige Faktoren zurückzuführen. Es gab – zumindest in der Wahrnehmung der Bürger – ganz offenbar Abnutzungserscheinungen der SPD in Regierungsverantwortung, die sich unter anderem in Kompetenzverlusten im Vergleich zu 2005 bei der Steuerpolitik (-12 Prozentpunkte), der Rentenpolitik (-11) und der Wirtschaftspolitik (-10) ausdrücken (Zahlenangaben hier und nachfolgend aus Veröffentlichungen der Forschungsgruppe Wahlen). Andererseits war man mit der SPD in der Regierung 2009 sogar etwas zufriedener (Mittelwert auf +5/-5-Skala: 1,0) als noch 2005 (0,8). Insofern könnte man sagen: Danke SPD, war schon okay, aber jetzt wollen wir etwas Neues.

Die Bundestagswahl ist entschieden. Das Ergebnis ist letzten Endes klar und deutlich ausgefallen. Union und FDP haben gewonnen, die SPD ist abgestürzt. Es wäre dumm, das Ergebnis auf nur einen oder wenige Faktoren zurückzuführen. Es gab – zumindest in der Wahrnehmung der Bürger – ganz offenbar Abnutzungserscheinungen der SPD in Regierungsverantwortung, die sich unter anderem in Kompetenzverlusten im Vergleich zu 2005 bei der Steuerpolitik (-12 Prozentpunkte), der Rentenpolitik (-11) und der Wirtschaftspolitik (-10) ausdrücken (Zahlenangaben hier und nachfolgend aus Veröffentlichungen der Forschungsgruppe Wahlen). Andererseits war man mit der SPD in der Regierung 2009 sogar etwas zufriedener (Mittelwert auf +5/-5-Skala: 1,0) als noch 2005 (0,8). Insofern könnte man sagen: Danke SPD, war schon okay, aber jetzt wollen wir etwas Neues.

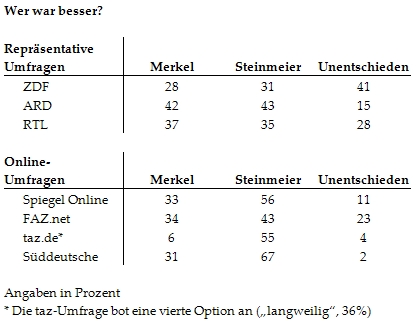

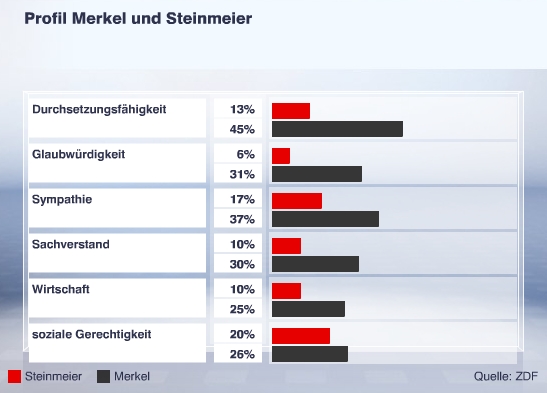

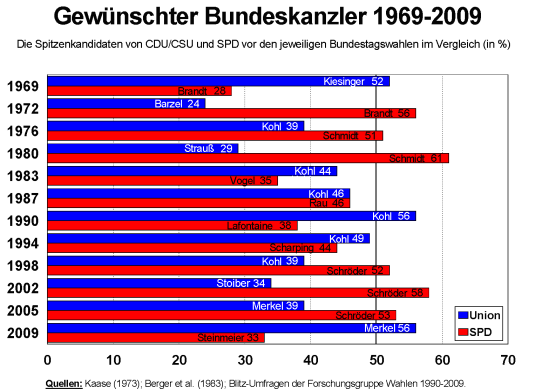

Neu war vor allem der Kandidat nicht, und er konnte auch nichts „reißen“. Blickt man auf die Frage nach dem „gewünschten Bundeskanzler“ im Zeitverlauf, dann zeigt sich, dass Frank-Walter Steinmeier der schlechteste Kandidat der SPD seit 1969 gewesen ist. Trösten mag ihn in diesem Zusammenhang lediglich, dass es ein gewisser Willy Brandt war, der damals noch schlechtere Werte als er selbst bekam. Aber ohne Kandidatenbonus, den nach 1969 Brandt, Schmidt und Schröder hatten, kann eine SPD nicht punkten. Lediglich ein Drittel der Wahlberechtigten wollten Steinmeier als Bundeskanzler. Das reicht nicht.

Blickt man dagegen auf die Union, dann stellt man fest, dass Angela Merkel 2009 in schwindelerregende Höhen vorstoßen konnte. Lediglich Helmut Kohl erhielt im Jahr der Einheit (1990) einen Präferenzwert von 56% – Angela Merkel nun auch. Der Sieg des bürgerlichen Lagers trägt demnach auch den Stempel „Merkel“. Dagegen fallen Steinmeiers Werte sogar im Vergleich zu den Werten der meist weniger beliebten Unionskandidaten negativ heraus. Lediglich Barzel im Jahr 1972 und Strauß 1980 erhielten weniger Zustimmung. Selbst Edmund Stoiber erhielt 2002 keine schlechteren Werte als 2009 Steinmeier.

Die Wahlschlappe der SPD trägt demnach auch den Schriftzug „Steinmeier“. Natürlich hat er alles gegeben, und natürlich gab es keine richtige Alternative zu ihm. Aber unverbraucht, so wie Brandt 1969, ist Steinmeier nicht mehr. Egal welche Funktion er in der SPD noch einnehmen wird, die Niederlage des Jahres 2009 wird er nicht so schnell aus den Kleidern schütteln können.