Die Parteien sind schon dabei, die Weichen für 2013 zu stellen: Im Saarland möchte die Bundes-SPD nach dem Ende des Jamaika-Bündnisses, als neueste Variante, allenfalls eine Koalition mit der CDU auf begrenzte Zeit. Denn die Führungsgenossen im Willy-Brandt-Haus wissen, dass Große Koalitionen in aller Regel bei den nächsten Wahlen dem Juniorpartner mehr schaden. Und das wäre im Moment die SPD.

Deshalb drängt die strategisch vorausdenkende Generalsekretärin Andrea Nahles auf möglichst baldige Neuwahlen im kleinsten Bundesland. Die SPD liegt nämlich in Umfragen dort derzeit (noch) vorne und kann daher hoffen, nach einer Art Übergangsregierung mit der CDU künftig den Ministerpräsidenten zu stellen – egal in welcher Konstellation.

Der Landesvorsitzende Heiko Maas dagegen möchte eine Neuwahl eigentlich meiden: Er ist schon zweimal als Spitzenkandidat gescheitert (2009 an den Grünen, die sich statt für Rot-Rot-Grün für Jamaika entschieden) und fürchtet, eine dritte Niederlage wäre sein politisches Ende. Daher möchte er lieber die Chance ergreifen, jetzt wenigstens Vize und „Superminister“ unter der CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zu werden. Nach dem Motto: Besser der Spatz in der Hand…

Die Linie gibt aber ganz offensichtlich nicht er vor, sondern die Parteizentrale in Berlin. Und die hat aus den eingangs genannten Gründen – mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 – kein Interesse, ein Signal für Schwarz-Rot zu senden. Sondern, wenn schon, für Rot-Schwarz.

An einer Großen Koalition wird die SPD an der Saar allerdings wohl so oder so nicht vorbeikommen, auch nicht nach Neuwahlen. Denn Oskar Lafontaine, der Landesfraktionschef und immer noch un-heimliche Vorsitzende der Linken, hat klargestellt, seine Partei stehe für ein rot-rot-grünes Bündnis nicht mehr zur Verfügung. Auch er will offenkundig für 2013 schon mal ein Zeichen setzen. Seine Rache an der SPD, seiner alten geliebt-gehassten Partei, währt ewig.

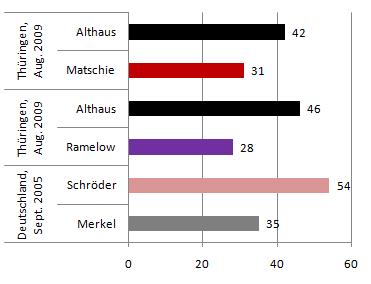

All das bestätigt meine Prognose: 2013 wird es auch im Bund wahrscheinlich nur um die Frage gehen: Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, Merkel oder Steinbrück/Steinmeier/Gabriel.