(Ein paar unsystematische Überlegungen zur Lage, mehr Fragen als Antworten…)

Das größte Ereignis in der Außenpolitik dieses Jahres – jedenfalls unter den vorhersehbaren – hängt wahrscheinlich an der Innenpolitik der USA: Obamas Wiederwahl ist nicht so sicher wie mancher glaubt, nicht nur wegen des Konkurrenten Mitt Romney, sondern auch wegen Faktoren wie der höchstrichterlichen Entscheidung über Obamas Gesundheitsreform. Auch das ist schon interessant.

Obama könnte darüber fallen, dass er die Amerikaner zwingen wollte, sich krankenzuversichern. Ob ihm jemand mal eine Bismarck-Biografie reichen könnte?

Zweite Möglichkeit für Obamas Scheitern: Mehr Chaos in Europa nach der griechischen Wahl, „Grexit“ (Griechenland verläßt den Euro), Ausweitung der Krise auf Spanien und Italien und in der Folge Deutschland. Dies könnte die amerikanische Wirtschaft empfindlich treffen – und damit den Präsidenten. Chancen für Romney, auf einer No-Bailout-Plattform die Wahl zu gewinnen? So eng hängt das alles zusammen, möglicher Weise.

Aber lassen wir die Krise bis nach dem Wochenende beiseite. Zu ein paar klassischen außenpolitischen Themen:

Der Krieg in Afghanistan verliert in Amerika rapide an Rückhalt. Vielleicht beschleunigt sich der Abzug noch einmal, und damit auch die Bewertung: Alles rückt doch immer näher an ein Vietnam-Szenario, bei dem man schnell noch in den letzten Hubschrauber will.

Dieser Krieg haben wir innerlich längst abgehakt, wir haben schon zu viele andere Dinge in der Region auf der Platte. Amerika ist erschöpft und mit sich selbst beschäftigt. Europa dito. Eine Bilanz der Ära des Interventionismus steht aus.

Isolationismus ist keine Alternative – aber wer sagt denn, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt? Als Dritter Weg erscheint zur Zeit Obamas Kombination aus „Politik der ausgestreckten Hand“ (gegenüber der muslimischen Welt im allgemeinen, anfangs sogar gegenüber Iran, allerdings mit sehr ernüchternden Ergebnissen) bei gleichzeitiger Eskalation von Drohnenkrieg, Cyberwar und Special Ops (→ exit Bin Laden). Allerdings erscheint diese Kombination selbstwidersprüchlich und unglaubwürdig, je härter der Schattenkrieg geführt wird. Der Präsident, der sich im Oval Office die kill list vorlegen lässt mit den schlimmsten Terroristen, die man dann mttels Drohne wegpusten wird – das ist schon eine extrem ambivalente Vorstellung. Allmacht und amerikanischer Abstieg in einem Bild: Der Präsident kann und will keine Truppen mehr schicken, aber mit einem Federstrich ist er Staatsanwalt, Richter und Henker in einer Person. Bush brachte Terrorverdächtige noch nach Guantanamo, Obama kann Guantanamo nicht schließen und macht nun erst gar keine Gefangenen mehr.

Für Deutschland ist das Ende des Interventionismus eine merkwürdige Entwicklung, schwer zu verdauen: Man hat in Afghanistan einen Krieg geführt, der erst keiner sein durfte.

Dann hat man sich gerade daran gewöhnt, dass es doch einer war, und da ist es auch schon vorbei und die Sache droht zum Volldebakel zu werden. Wir wollen nur noch raus. War alles umsonst?

Außerdem will man sich nun eine Armee geben, die professioneller und einsatzfähiger sein soll, aber das mit immer weniger Mitteln. Und dies in einem Moment, in dem die Einsätze per se fragwürdig geworden sind und wir eigentlich nie wieder irgendwo mitmachen wollen, wenn’s denn nach uns geht. Dazu am Ende mehr.

Was Afghanistan angeht, könnte 2012 bereits zum Jahr der Wahrheit werden, wenn die Franzosen bei ihren Abzugsplänen bleiben.

Aber womöglich werden wir auch durch andere Konflikte so in Atem gehalten werden, dass die Sache einfach so nebenher ausläuft.

Syrien: Ein Szenario, das dieser Tage immerhin wieder möglich scheint: Dass Assad auf Machterhalt setzt und weite Teile des Landes hält, während er in anderen weniger hart durchgreift. Er könnte seine Unterdrückung unter dem Level halten, das eine Intervention irgendwann nötig machen würde. Als Paria würde er sich auf einige bittere Jahre einstellen, nach denen die Welt dann doch wieder mit ihm dealen muss. So wie früher, vor dem Arabischen Frühling. Da die Euphorie für Demokratisierung einstweilen verflogen ist, vielleicht keine undenkbare Vorstellung für die westliche Politik. Voraussetzung dafür wäre, dass er auf den Annan-Friedensplan im Ernst eingeht und nicht nur aus rein taktischen Gründen, was bisher alle Beobachter glauben. Was passiert, wenn er nicht so schlau ist und einfach weiter auf brutalste Methoden setzt, weiß niemand. Klar ist nur, dass es dann in absehbarer Zeit keine Zukunft mehr mit Assad geben kann. Vielleicht ist das jetzt auch schon so. Wahrscheinlich sogar.

Und damit kommt man zu der Kardinalfrage der kommenden Jahre für diese unsere Nachbarschaft:

Islamismus und Demokratie: Geht das zusammen? Und geht es dort, wo es drauf ankommt – in Ägypten, nicht nur im kleinen Tunesien? Was bedeutet es für die Minderheiten im Land, für die Christen des Orients? Droht ihnen nun dasselbe wie einst den Juden, nachdem die Muslimbrüder und Salafisten überall drankommen? Exil für alle, die es schaffen, die es sich leisten können, die im Westen einen Platz finden wie die irakischen Chaldäer, die wir vor Jahren aufgenommen haben?

Was bedeutet die Herrschaft der Bärtigen für die Frauen? Was bedeutet sie für die Geopolitik der Region?

Die Muslimbruderschaft scheint sich nach neuesten Berichten überraschender Weise eher mäßigend auf die Hamas auszuwirken: Heißt das, die neue politische Verantwortung verändert den Islamismus? Das muss man beobachten.

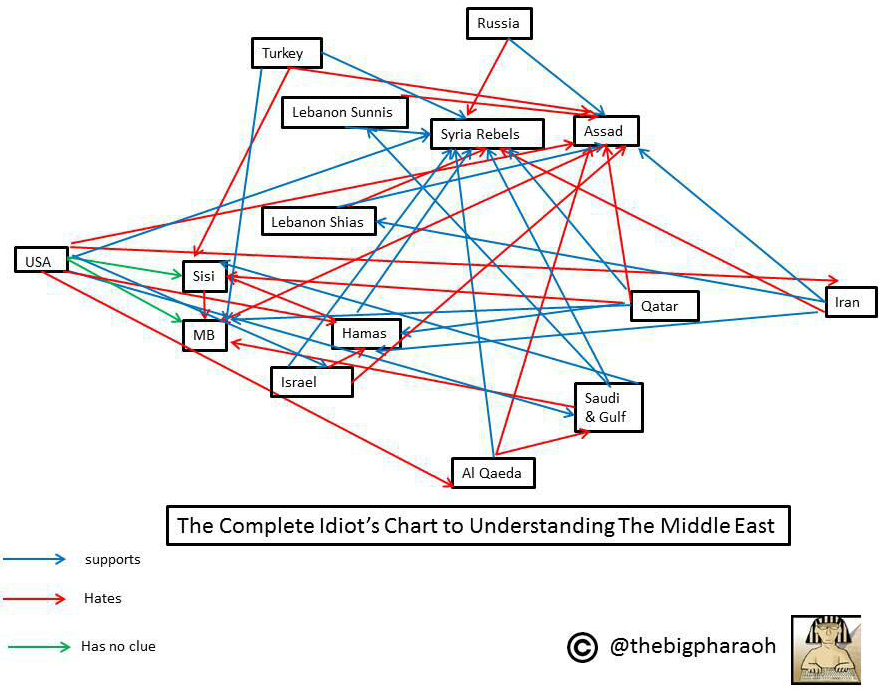

In der Region ist der führende Konflikt nun einer, in dem nicht Israel gegen die Araber steht, sondern ein despotischer Öl-Islamismus sunnitischer oder schiitischer Provenienz (Saudi-Arabien, Iran) gegen einen demokratisch gewählten sunnitischen Islamismus ohne Öl (MB und Salafis in Ägypten, unterstützt von undemokratischen Autokratien wie Katar und Saudiarabien, die Öl und Gas haben). Ein Subtetxt des Syrien-Konflikts liegt darin: der iranisch-schiitische Öl-und Gas-Islamismus, der die Bombe will, wird bedrängt von den sunnistisch-islamistischen Despoten der Arabischen Halbinsel.

Salafisten mischen überall mit und verweisen die MB auf den ungewohnten Platz der „moderaten Kräfte“. Der Kampf zweier, dreier, vieler Islamismen um die Modernetauglichkeit? Ist das das große Thema?

Wie gehen wir mit den an die Macht drängenden Islamisten um? Wollen wir Dialog? Kooperation? Wo sind die Roten Linien? Wir haben kein Konzept, wir wissen nur, dass wir es nicht so machen können wie mit Hamas nach 2006, als wir Bedingungen genannt haben und – als diese nicht erfüllt wurden –, auf Boykott setzten. Ägypten kann man nicht boykottieren wie Gaza.

Spannend wird es auch sein zu sehen, wie die türkischen Islamisten den Aufstieg der Muslimbrüder in der ganzen Region beobachten: Vielleicht bald mit Schrecken? Als Lehrmeister? Als Modell? Das wäre interessant.

Die Arabische Revolution ist auch im zweiten Jahr nach Beginn der Aufstände nicht abgeschlossen. Was in Tunesien mit der Selbstverbrennung eines Obsthändlers begann, hat unterdessen weite Teile der arabischen Welt erfasst: der Aufstand gegen die alten Autoritäten und der Versuch, neue – repräsentativere und volksnähere – an ihre Stelle zu setzen. In Tunesien scheint der Übergang am besten gelungen, obwohl auch hier radikale Islamisten den Freiheitsgewinn bedrohen, der durch die Überwindung der Militärherrschaft möglich wurde. In Bahrain wurde der Aufstand brutal niedergeschlagen, im Jemen musste der langjährige Herrscher Salih immerhin weichen und ein Nachfolger wurde gewählt. Eine Verfassungsreform steht noch aus.

Für den westlichen Beobachter stellen sich drängende Fragen vor allem mit Blick auf die beiden wichtigsten Länder: Syrien und Ägypten. Beide Länder haben auch die größten nichtmuslimischen und innermuslimischen Minderheitengruppen – damit stellt sich in ihnen die Frage nach der Möglichkeit von Dialog und Pluralismus am drängendsten. Ob der Wandel in den arabischen Ländern gelingt, wird sich nicht zuletzt am Schicksal der Minderheiten in Syrien und Ägypten erweisen.

Es scheint unerlässlich, dass auch in Syrien ein Machtwechsel stattfindet. Das Assad-Regime ist diskreditiert, weil es von Beginn auf brutale Gewalt setzte, um die legitimen Forderungen der Opposition zu unterdrücken. Trotzdem bleibt es dank des Militärs vorerst weiter an der Macht – oder wird nur unter hohem Blutzoll von dort zu vertreiben sein. Wie kann in dem konfessionell gespaltenen Land, das von einer Minderheit, den Alawiten, beherrscht wird, eine neue Ordnung gelingen, die dem religiösen Pluralismus der syrischen Gesellschaft Rechnung trägt?

Bei der christlichen Minderheit herrscht Furcht vor einem sunnitisch-theokratischen Regime als Folge eines absehbaren Zusammenbruchs der Assad-Diktatur. Was kann der Westen in dieser Lage beitragen zu einem Übergang ohne Bürgerkrieg und ohne abermalige Intervention in einem weiteren muslimischen Land? Kann die Weltgemeinschaft helfen, die verfeindeten Gruppen nach einem Ende der Diktatur in einen Friedensprozess zu bringen – ähnlich wie auf dem Balkan?

In Ägypten scheint offener als zuvor, was die neue Ordnung für die Renaissance des politischen Islams nach der Rebellion bedeuten wird. Unbestritten ist, dass das Ende des Mubarak-Regimes die Religion als öffentliche Macht, und die religiösen Parteien als ihre Verkörperung, wieder ins Recht gesetzt hat. Die zuvor unterdrückten Bewegungen des politischen Islams genießen verständlicher Weise die höchsten Glaubwürdigkeitswerte, schon weil sie nicht Teil des korrupten Systems waren. Außerdem sind sie sehr viel besser organisiert als die sakulär-liberalen Kräfte, und verfügen über ein Netzwerk von Moscheen. Muslimbrüder und – überraschender noch: Salafisten – teilen sich den Erfolg an der Wahlurne. Sie konkurrieren auch miteinander, und so darf man im islamistischen Lager in Zukunft weitere Debatten, Abspaltungen und Differenzierungen erwarten.

Der Arabische Frühling, der mit dem Protest der Jugend begann, hat tatsächlich die Farbe Grün angenommen, aber es ist das Grün des Propheten. Die spannende Zukunftsfrage ist, wie ein politischer Islam die wichtigste arabische Gesellschaft prägen wird, der nicht auf Sponsoring durch Öl-Geld beruht (also anders als im Iran oder auf der arabischen Halbinsel). Und vor allem: Wieviel Freiraum wird das Militär dieser Entwicklung gewähren? Wird sich Ägypten mehr in Richtung der Türkei oder mehr in Richtung Pakistan entwickeln?

Wird die absehbare weitere Islamisierung der Gesellschaft religiöse Minderheiten und Säkulare an den Rand drängen? Und in Reaktion darauf: Ist religionsübergreifende Zusammenarbeit die Antwort auf die Herausforderung? Oder steht nun eine Phase der Konfessionalisierung und Zersplitterung der arabischen Gesellschaften an, in der Christen (und auch Schiiten und Bahai) nur auf Minderheitenrechte als Bürger zweiter Klasse hoffen können?

Für christliche Minderheiten und ihre Paten im Westen besteht die Gefahr, in die Falle des Konfessionalismus zu tappen. Soll man sich für Minderheitenrechte einsetzen – oder für gleiche Rechte für alle ägyptischen Bürger im Namen des Universalismus?

Was wird aus dem Christentum Nordafrikas? Kann sich Ägypten (mit seiner tourismuslastigen Wirtschaft) stabilisieren, wenn politische Zerreißproben zwischen Militär und Muslimbrüdern, Muslimbrüdern und Salafisten, Säkularisten und Islamisten, Christen und Muslimen drohen? Und wenn in Syrien ein offener Bürgerkrieg ausbrechen sollte, droht dann die Libanonisierung der gesamten Region, der Zerfall in ethnisch-religiös dominierte Instabilität?

Welchen Kompromiss es in Ägypten zwischen den demokratischen Kräften und den Beharrungskräften im alten Regime geben könne, ist weiter offen. Das Militär ist vor allem an der Stabilität des Landes und der Sicherung der eigenen (auch wirtschaftlichen) Ressourcen interessiert. Wie weit darum die Zugeständnisse an die demokratischen Forderungen gehen könnten, wird auch daran hängen, ob das Militär Macht und Einfluß in den neuen Verhältnissen wahren kann.

Aber: Der demokratische Geist ist aus der Flasche, und niemand wird ihn wieder hinein stopfen können. Ob und in welchen Formen er institutionalisiert werden kann, wird wohl erst in einem langen Prozess deutlich werden.

Die Wetten stehen darauf, dass der Nahostkonflikt eingefroren sei. Niemand weiß weiter. Alle denken freilich, dass es so nicht weiter gehen kann. Niemand hat einen Plan. Die Palästinenser sind die großen Verlierer des arabischen Erwachens. Tolle Sache für Netanjahu und Lieberman, die eh nichts machen wollten.

Warum einen unlösbaren Konflikt anpacken? Obama ist gelähmt bis November, er kann nur verlieren, wenn er nun wieder mit dem Thema Siedlungen und Verhandlungen käme. Das Thema Iran ist doch viel wichtiger zur Zeit.

So offensichtlich das scheint, ich habe den Verdacht, dass diese Politik der Vermeidung bald auffliegen wird. Sie hängt an der Fiktion einer Machbarkeit der „Zweistaatenlösung“: Wenn nur erst Obama wiedergewählt ist! Wenn nur erst die palästinensische Versöhnung vorankommt! Wenn nur erst das Iranproblem gelöst ist! Wenn Ägypten einen Präsidenten hat, wenn die Lage in Syrien klarer ist, wenn die Palästinenser gewählt haben, wenn die UNO Vollversammlung über die Mitgliedschaft Palästinas befunden haben wird… Wenn, wenn, wenn.

Währenddessen sagen viele, dass die Zeit für eine Zweistaatenlösung längst vorbei ist und die Welt daran eigentlich nur noch festhält aus horror vacui. Was sonst hätte man anzubieten?

Es gibt aber unterdessen glaubhafte Stimmen, die sagen, man müsse endlich von dieser Fiktion Abschied nehmen, weil sie eigentlich nur dafür sorgt, dass alles immer so weiter gehen kann.

Wir stellen die Sache meistens so da, dass es die Wahl zwischen Ein- und Zweistaatenlösung gebe. Die Einstaatenlösung wäre dabei synonym mit dem Ende Israels als demokratischer und jüdischer Staat, weil die Demographie der arabischen Bevölkerung eine Mehrheit verleihen würde. Manche Verteidiger der Einstaatenlösung streben dieses Ziel ganz offen an, die meisten tun es etwas oberschlau heimlich, wohl wissend, was die Konsequenzen wären, wenn ihre Wünsche wahr würden. Das gilt für weite Teile der Boykott- und Sanktionsbewegung. Sie wollen Israel abschaffen, in einem demokratischen Mehrheitspalästina auflösen.

Die Zweistaatenlösung hingegen, das bedeutet – Rückzug Israels aus der Westbank, Abzug der meisten Siedler hinter die “Grüne Linie”, Austausch von Gebieten im Ausgleich für die verbleibenden Siedlungen, Entmilitarisierung des palästinensischen Staates, Teilung Jerusalems in zwei Hauptstädte für zwei Völker, Rückkehr einer symbolischen Zahl von Flüchtlingen und globale Entschädigung für den Rest; im Gegenzug dafür sofortige Anerkennung Israels durch 57 arabische und islamische Staaten wie in der arabischen Initiative festgelegt. Sie gilt in der offiziellen Politik Israels und in der gesamten internationalen Community als einzige gangbare Möglichkeit, Israel langfristig als jüdischen und demokratischen Staat zu erhalten.

Wenn es aber so ist, wie die Vertreter der Zweistaatenlösung behaupten, dass nur sie das Überleben eines demokratischen jüdischen Staates garantieren kann, dann muss man sich die Frage stellen, warum sie bloß so halbherzig verfolgt wird. In Wahrheit geht die Entwicklung “am Boden” immer mehr in die Richtung einer Einstaatenlösung. Seit dem Oslo-Prozess, der eigentlich das Ende der Siedlungstätigkeit einläuten und die palästinensische Souveränität vorbereiten sollte, ist die Population in den besetzten Gebieten um das Zweieinhalbfache gewachsen. Es wächst schon die dritte Generation heran, die als Besatzer geboren wurde. Und auf der anderen Seite die dritte Generation von Palästinensern unter der Besatzung. “Temporär” ist das nicht.

Es wird, glauben selbst ihre Anhänger, keine Zweistaatenlösung geben. Warum?

Weil es einen Bürgerkrieg in Israel heraufbeschwören würde, die Siedlungen zu räumen; weil Israel zur Zeit (vom Iran-Problem abgesehen) eine Phase der Sicherheit, Prosperität und Stabilität durchläuft; weil Israel seiner gesamten Umgebung (die derzeit eine unabsehbare Phase von Revolte und Umbruch durchmacht) so weithin überlegen ist wie noch nie zuvor (von Iran abgesehen, aber vielleicht auch in dieser Hinsicht); weil die diplomatischen Kosten der Besatzung noch nie so gering waren wie heute; weil die palästinensische Führung gespalten und geschwächt ist und das Thema “Palästina” die Araber nicht mehr vordringlich beschäftigt; weil es in Israel aus allen diesen Gründen kein politikfähiges Friedenslager mehr gibt; weil die kontinuierliche Entwicklung der israelischen Gesellschaft hin zu einer konservativeren und religiöseren politischen Identität die Institutionen bis ins Militär hinein verändert hat. Aus all diesen Gründen ist der Status Quo (keine schöne, aber) die optimale Option für das Land. Die überragende Popularität von Netanjahu ist der Ausdruck dieser Lage, sein breite parlamentarische Mehrheit, sein Kabinett der nationalen Einheit inklusive Kadima macht es ihm möglich, weiterhin nichts zu tun.

Ich habe den Eindruck, dass auch in dieser Hinsicht dieses Jahr ein Jahr der Wahrheit werden könnte.

Das Jahr, in dem die Fiktion eines verhandelten Friedens offenbar wird. Was dann? Alle zittern vor diesem Moment.

Vom unwahrscheinlichen Frieden noch schnell zum wahrscheinlichen Krieg: Krieg mit Iran?

Das hängt nun sehr von Iran selber ab. Gespräche über das Atomprogramm haben begonnen. Zur Zeit sind sie schon wieder in einer Krise. Wenn Iran sich abermals stur stellt oder nur allgemein rumquatscht wie letztes Mal, dann könnte die Diplomatie scheitern. Diesmal wäre das ernst, denn die Sanktionsmöglichkeiten sind nahezu ausgereizt. Eine Eskalation wäre dann kaum noch zu verhindern.

Für die beteiligten 5+1 heißt das umgekehrt: Sie müssen in den Verhandlungen scharf genug sein, um beim Iran eine Verhaltensänderung zu mehr Transparenz zu bewirken. Und wenn sie zu scharf sind und das ganze auf eine öffentliche Demütigung Irans rausliefe (in den Augen des Irans, und da geht das schnell), dann könnten sie eine Logik auslösen, nach der Iran sich nur zurückziehen kann: Denn dort sind im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen, und da kann sich keiner der Kandidaten leisten, sich gegenüber den „Mächten der Arroganz“ nachgiebig zu zeigen.

Israel wird das alles beobachten. Die Stimmung im Land ist widersprüchlich: Nur ein Drittel ist dafür, alleine loszuschlagen. Aber vor die Alternative gestellt, mit der iranischen Bombe zu leben oder einen Krieg zu riskieren, sind zwei Drittel zum Krieg bereit.

Diejenigen, die einen Krieg für wahrscheinlich halten, rechnen im letzten Jahresviertel damit.

Deutschland müsste dann noch einmal die Frage beantworten, was „Staatsräson“ eigentlich genau bedeutet.