In seinem Law Blog berichtet Rechtsanwalt Udo Vetter, dass deutsche Strafbehörden im Zeitraum 2008 bis 2009 Skype-Gespräche abhören konnten. Noch vor einiger Zeit sei dies den Behörden nicht möglich gewesen.

Die Internet-Telefoniesoftware Skype galt ähnlich wie der Blackberry lange Zeit als abhörsicher, da die Gespräche und Chats seitens des Unternehmens verschlüsselt werden. Offenbar konnten die Strafverfolger jedoch nun eine einschlägige Kooperation mit dem Luxemburger Unternehmen etablieren.

Verwunderlich ist eigentlich an der Sache nur, dass das innerhalb des Schengenraums wohl ein paar Jahre gedauert hat. Vielleicht waren die US-Kollegen hier ein wenig schneller: Schon im Februar hatte die US-Whistleblower-Plattform Cryptome einen entsprechenden Handzettel veröffentlicht, der den US-Behörden die rasche Kontaktaufnahme erleichtert.

Nachtrag:

Die Deutschen sind technisch wohl schon länger in der Lage Skype abzuhören, glaubt man der Antwort des Innenministerium auf eine Bundestagsanfrage aus dem Jahr 2007. Dabei wird ein Trojaner auf den Zielrechner geschleust, der das Gespräch vor der Verschlüsselung abfängt. Diskutiert wurde die Methode in Hinblick auf den Online-Lauschangriff. 2008 wurde bekannt, dass sie auf Bundesebene allein vom Zollkriminalamt verwendet wird. Eine BKA-Studie wertete aus den Jahren 2006 bis 2008 13 „Vorfälle“ aus. In Hessen ist der Einsatz eines VoIP-Trojaners für die Polizei seit 2009 gesetzlich geregelt. Die Verschlüsselung von Skype gilt noch als sicher – wurde sie denn bislang nur ansatzweise geknackt.

Fragt sich nur, was die Amerikaner mit dem Skype-Kontakt konkret anfangen. Welchen Wert hat er?

Danke an Jürgen Kuri für die rasche Bereitstellung einiger historisch relevanter Tatsachen! Das Ergebnis ist wohl ein Beispiel für live vorgeführten „Prozess- / Korrekturjournalismus“ 😉

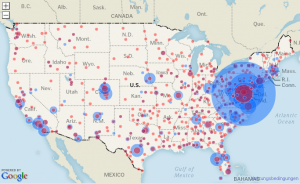

Auch die Ortsinformationen der Behörden und Unternehmen haben die Journalisten ausgewertet und auf GoogleMaps verortet. Man erkennt die historischen Schwerpunkte des Militär-Industrie-Komplexes in Virginia, Florida, Colorado und Kalifornien.

Auch die Ortsinformationen der Behörden und Unternehmen haben die Journalisten ausgewertet und auf GoogleMaps verortet. Man erkennt die historischen Schwerpunkte des Militär-Industrie-Komplexes in Virginia, Florida, Colorado und Kalifornien.