Bund und Ländern bekommen ein Datenportal, aus dessen Namen wenige Tage vor dem offiziellen Start das „Open“ verschwunden ist. Das einst als OpenGovData geplante Portal wird nur noch GovData heißen.

Dass es soweit kommen musste, empört zahlreiche Organisationen und Aktivisten aus der Open Knowledge Foundation, der Digitalen Gesellschaft, dem Chaos Computer Club und dem Open Data Network. In einem offenen Brief distanzieren sie sich von dem Projekt, weil sie sich nicht instrumentalisieren lassen wollen. Denn viele von ihnen sollten in die Planung für das vom Bundesinnenministerium geführte Datenportal mit einbezogen werden. Dieser Ansatz wird von niemandem grundsätzlich kritisiert, er sollte vielmehr selbstverständlich sein bei staatlichen Vorhaben dieser Art. In diesem Fall ist die Vorgehensweise jedoch zumindest teilweise gescheitert.

Der Protest entzündet sich vor allem an drei Punkten:

- Erstens bekennen sich Bund und Länder mit GovData Deutschland nicht eindeutig zu den unter Open-Data-Aktivisten international längst anerkannten Standards und Definitionen von „Open“. Stattdessen schaffen sie eine nationale Insellösung und geben damit nach Ansicht der Unterzeichner des Protestbriefs ein schlechtes Vorbild ab.

- Zweitens bleibt es den Behörden selbst überlassen, ob sie Daten zu dem Portal beisteuern und wenn ja, welche Nutzung der Daten sie gestatten.

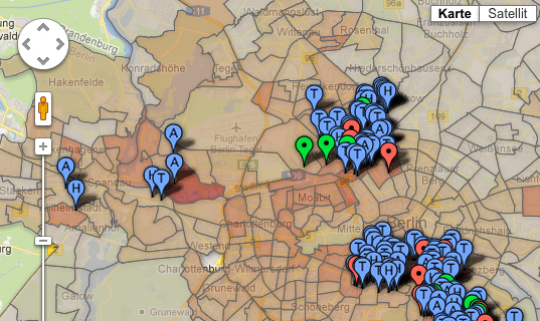

- Drittens halten Kritiker die bisher über das Portal verfügbaren Daten für kaum nachgefragte „Schnarchdaten“. Das, heißt es, sei die Folge von unverbindlichen oder falschen Prioritäten, welche Daten zur Verfügung gestellt werden sollen. Dass die Standortdaten von Hundekotbehältern weniger interessant sind als der Energieverbrauch öffentlicher Anlagen, liegt dabei auf der Hand. Zusammengenommen steckt in dem offenen Brief der Vorwurf, die deutsche Politik ergehe sich in halbherzigen Schritten und täusche Innovationsbereitschaft nur vor.

Behörden fühlen sich ihren eigenen Maßstäben verpflichtet

Die Teilnehmer der vom Bund organisierten Community-Workshops haben nun in letzter Minute vor allem eines erreicht: Es findet sich kein „Open“ mehr im Namen des Portals. Damit entgeht die Bundesregierung zumindest der Kritik, sie betreibe hier Etikettenschwindel und eine Verwässerung des Begriffs „Open Data“.

Eine der Ursachen für die Differenzen dürfte schlicht Zeitdruck gewesen sein. Aus informierten Kreisen heißt es, dass die CeBIT 2013 die Zeitpläne regiert habe. Um bei der Messe irgendetwas mit „Open Government Data“ präsentieren zu können, gab der Bund eine dem Vernehmen nach viel zu kurzfristig angelegte Studie beim Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Auftrag. Ebenso hastig ging es dann offenbar an die technische Umsetzung der Studienempfehlungen.

Die Leitung des Projekts liegt beim Bundesinnenministerium, das aber in ständiger und entsprechend langwieriger Abstimmung mit einer bunt besetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe steht. Das hätte einzig durch eine mit entsprechender politischer Prokura ausgestattete funktionale Leitung auf Bundesebene abgemildert werden können. Die aber gibt es nicht. Weder hat im föderalen System hierzulande der Bund eine rechtliche Kompetenz, um in Sachen öffentliche Daten „durchzuregieren“, noch scheint es bei der Bundesregierung den politischen Willen zu geben, wenigstens eine starke Leithammelfunktion zu übernehmen.

In den Ländern sind verschiedene Ministerien, in einem Fall sogar das Landwirtschaftsressort verantwortlich. So kommt es, dass man auf Arbeitsebene des Bundesinnenministeriums zwar irgendwie „offene Daten“ will, aber immer nur Bittsteller ist gegenüber den Behördenleitungen, die sich – mangels klarer politischer Ansage ihrer jeweiligen Landesregierung – vor allem ihren eigenen Maßstäben verpflichtet fühlen.

Verwaltungsrecht statt Standardlizenzen

Die Unterzeichner des offenen Briefes pochen dagegen auf Standards. Neben einigen Standardlizenzmodellen sind das in erster Linie die von unterschiedlichen, durchweg nicht staatlichen Akteuren kuratierten Definitionen und Prinzipien für offene Daten. Beispiele gibt es hier, hier und hier. Diese Definitionen sind zwar nicht bindend und auch nicht in völkerrechtlichen Abkommen festgelegt. Aber immerhin funktioniert die Regelfindung stets im Konsens einer großen Zahl von Beteiligten weltweit.

Im Falle von GovData handeln dagegen staatliche Behörden nach den ihnen vertrauten Grundsätzen. Vor der Verabschiedung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) auf Bundesebene und entsprechender Ländergesetze galt eindeutig: Im Zweifel unterliegen behördliche Vorgänge dem Amtsgeheimnis. Wer Akteneinsicht haben wollte, musste eine besondere Berechtigung vorweisen können. Noch heute versuchen viele Behörden, Auskunftsanträge nach dem IFG und vergleichbaren Gesetzen auf Biegen und Brechen mittels kreativer Auslegung der darin genannten Ausnahmeregelungen abzulehnen oder massiv zu erschweren. Initiativen wie Frag den Staat arbeiten mit modernen Mitteln dagegen an.

Die Kritiker befürchten denn auch nicht zu Unrecht, dass viele Behörden – so sie überhaupt die wirklich interessanten Daten herausgeben – die bei GovData vorgesehene Option wählen, nach der nur eine nicht-kommerzielle Nutzung ihrer Daten gestattet ist. Diese „Lizenz“ aber widerspricht dem für „Open Data“ weithin anerkannten Grundsatz, wonach die Daten auch kommerziell nachnutzbar sein müssen. Im Grunde ist es aber noch schlimmer. Statt die Nutzung der Daten vertraglich zu regeln, wie es alle Standardlizenzmodelle im Open-Content-Bereich von Wikipedia bis Linux tun, verlässt man sich bei GovData lieber auf das deutsche Verwaltungsrecht.

Laien ist dieses juristische Problem schwer zu vermitteln, an dieser Stelle deshalb ein Erklärungsversuch.

Ein einzelnes Faktum, eine schlichte Information wie etwa die Tageshöchsttemperatur in Berlin an Heiligabend 2012 ist nach dem Urheberrecht frei verwendbar – selbst wenn sie in einer ansonsten insgesamt geschützten Datenbank enthalten sein sollte. Doch wer sich auf diesen Grundsatz verlässt, hat die Rechnung ohne die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Verwaltungsrechts gemacht. Das Urheberrechtsgesetz ist im Unterschied dazu Teil des Zivilrechts. Alle, die sich in zivilrechtlichem Rahmen bewegen müssen (etwa Privatpersonen und Unternehmen), müssen mit den „Werkzeugen“ auskommen, die ihnen das Zivilrecht anbietet.

Staatliche Stellen können sich hingegen statt des zivilrechtlichen Rahmens den des Verwaltungsrechts aussuchen, innerhalb dessen sie sich gewissermaßen ihre eigenen rechtlichen Werkzeuge bauen können. Das geht so: Sofern eine Behörde nicht gesetzlich verpflichtet ist, in einer bestimmten Weise zu handeln, kann sie per „Verwaltungsakt“ für alles, was sie tut, beinahe beliebige Regeln aufstellen. Er wirkt wie ein Gesetz im Miniaturformat. Auch Nutzungsbedingungen können in dieser Form definiert werden. Der oben genannte Grundsatz, dass einzelne Fakten frei und nachnutzbar sind, sobald man sie hat, kann so umschifft werden. GovData schlägt genau diesen Weg ein, um den Behörden die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle über die Verwendung der von ihnen bereitgestellten Daten noch granularer ausüben zu können, als es nach dem Zivilrecht möglich wäre, bis hinunter zum einzelnen Faktum.

Ob das einen spürbaren Dämpfer für die Open-Data-Community bedeuten wird, ist keineswegs ausgemacht. Manch ein Projekt wird es schlicht aufgeben, sich um die rechtlichen Fragen seiner Arbeit Gedanken zu machen, und wird einfach loslegen. Wenn es Ärger geben sollte, kann das auch eine willkommene Marketinghilfe sein. Hinderlich ist der gegenwärtige Streit dennoch, vermeidbar wäre es allemal gewesen. Er lässt den Start von GovData vor allem als verpasste Chance erscheinen.

Disclaimer: Der Autor dieses Artikels gehört zu den Erstunterzeichnern des offenen Briefes unter http://not-your-govdata.de/.

Dieser Text wird unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 de veröffentlicht.