Andreas Jungherr und Harald Schoen

In den letzten Jahren entwickelte sich die Microblogging-Plattform Twitter zunehmend zu einem Kommunikationskanal, auf dem Nutzer politische Ereignisse, Kandidaten und Parteien kommentieren. Auch der Bundestagswahlkampf 2013 hinterlässt bereits seine Spuren auf Twitter.

Besonders die Handlungen und Eigenschaften der Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Angela Merkel und Peer Steinbrück, werden täglich auf Twitter kommentiert und kritisiert. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass themenspezifische Offline-Ereignisse zum Anstieg des Volumens von Twitter-Nachrichten führen können (Jungherr 2013, Jungherr und Jürgens 2013a, Jungherr und Jürgens 2013b). Dies zeigt sich auch in der Frühphase des Bundestagswahlkampfs 2013.

Für die folgende Analyse nutzten wir die Plattform Crimson Hexagon (http://www.crimsonhexagon.com). Die Software erlaubt es, die Häufigkeit einzelner Worte auf Twitter zu erfassen und mittels statistischer Inhaltsanalyse Nachrichten unterschiedlichen Themenkategorien zuzuordnen (mehr zur Methodik ist hier zu finden http://www.crimsonhexagon.com/brightview-algorithm/). Wir können in der Folge also nicht nur feststellen, wann und wie häufig über Angela Merkel und Peer Steinbrück getwittert wurde, sondern können diese Nachrichten auch thematisch ordnen.

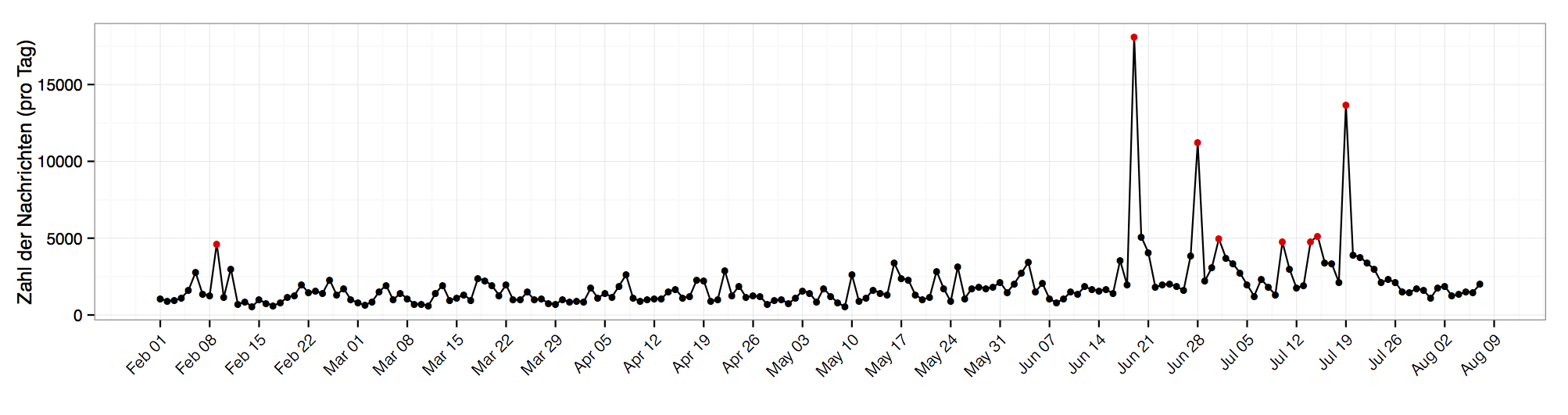

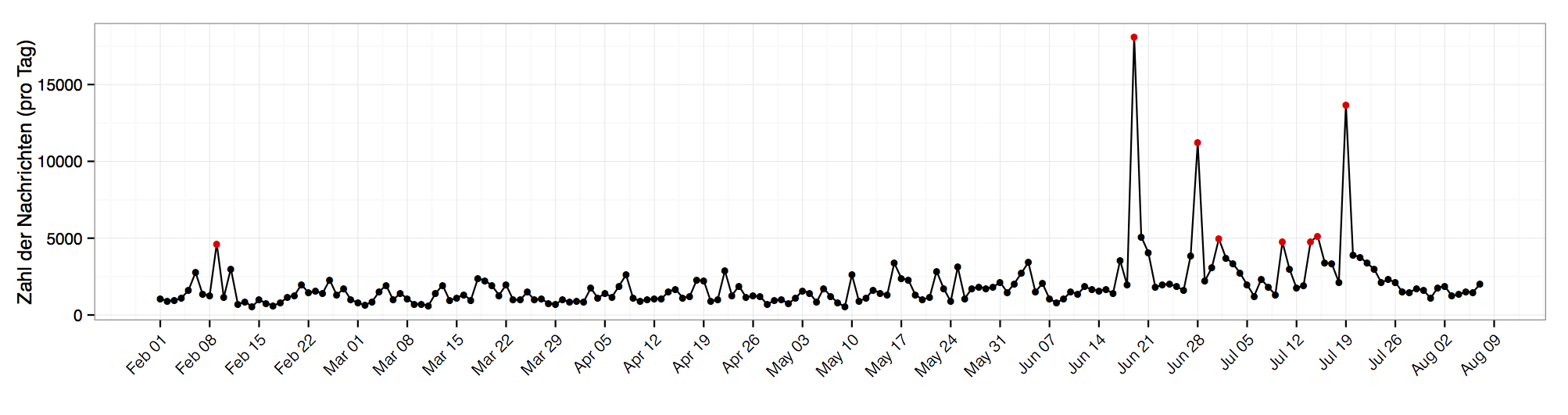

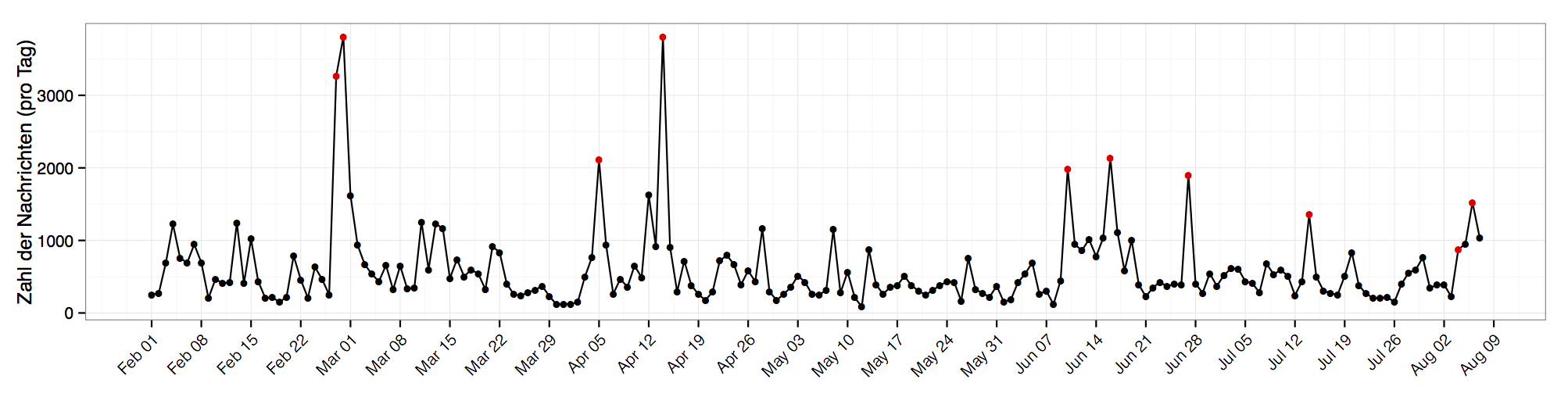

In einem ersten Schritt identifizierten wir alle Nachrichten, die zwischen dem 1. Februar und dem 7. August 2013 die Worte „Angela“, „Merkel“ oder „Angie“ enthielten. Da sich natürlich nicht alle Twitter-Nachrichten mit diesen Begriffen tatsächlich auf Angela Merkel bezogen, trainierten wir den Crimson Hexagon-Algorithmus darauf, thematisch relevante von nicht relevanten Nachrichten zu trennen. Durchschnittlich wurden dabei pro Tag etwa 83% aller Nachrichten mit den Worten „Angela“, „Merkel“ oder „Angie“ als einschlägig eingestuft. Abbildung 1 zeigt im Zeitverlauf die Zahl relevanter Botschaften, die sich laut Algorithmus auf Angela Merkel bezogen.

Abbildung 1: Zahl der relevanten Nachrichten, in denen die Worte „Angela“, „Merkel“ oder „Angie“ verwendet wurden. Diese und die folgende Abbildung wurden mit Hilfe der Software R (R Core Team 2013) und ggplot2 (Wickham 2009) erstellt.

Die Abbildung zeigt, dass die Zahl der Nachrichten, die sich auf Angela Merkel beziehen, von Tag zu Tag sehr schwankt. Im betrachteten Zeitraum wurden 364.071 Nachrichten auf Twitter gepostet, die sich auf Angela Merkel bezogen. Am seltensten wurde über Angela Merkel am 9. Mai getwittert (532 Nennungen), am häufigsten am 19. Juni (18.121 Nennungen). Der Medianwert liegt bei 1.493 Nennungen pro Tag. Während es schwierig ist, inhaltliche Gründe für vergleichsweise seltene Nennungen politischer Akteure zu finden, liegt die Annahme nahe, dass an Tagen mit vergleichsweise hohen Kandidatennennungen thematisch relevante Ereignisse stattfanden, die zu dieser hohen Twitter-Aktivität führten. In Tabelle 1 sind die Tage zusammengestellt, an denen vergleichsweise häufig über Angela Merkel getwittert wurde.

Tabelle 1: Tage, an denen die Worte „Angela“, „Merkel“ oder „Angie“ in als relevant eingestuften Nachrichten außergewöhnlich häufig verwendet wurden

Die Tabelle zeigt, dass über Angela Merkel zu unterschiedlichen Anlässen stark getwittert wurde. Einige dieser Ereignisse, wie der Rücktritt Annette Schavans und verschiedene Stellungnahmen Angela Merkels zu der NSA-Affäre, sind Nachrichtenereignisse. Medien berichten über tagesaktuelles Geschehen und infolgedessen steigt die thematisch relevante Twitter-Aktivität. Dieser Ereigniskategorie kann auch Merkels „Neuland“-Äußerung zugeordnet werden, die aber sicherlich auch wegen ihres Internetbezugs auf Twitter große Resonanz fand. Andere Ereignisse können als Kampagnenereignisse verstanden werden. Dies sind Aufrufe, Aussagen oder Interviews politischer Akteure im Rahmen politischer Kampagnen. Ein Beispiel hierfür ist der Aufruf der türkischen Regierung am 28. Juni, mit dem Hashtag #bleibfreundedeutschland zu twittern, um zu zeigen, dass deutsche Politiker das Vorgehen der türkischen Regierung gegen inländische Demonstranten nicht kommentieren sollten. Einen dritten Ereignistyp bilden Medienereignisse. Dies sind vorher angekündigte und stark beworbene Ereignisse in den traditionellen Medien. In unserem Fall waren dies zum Beispiel Angela Merkels ARD-Sommerinterview und ihr Besuch der Bundespressekonferenz (zu unterschiedlichen Ereignistypen und ihrer Rolle in der Medienberichterstattung siehe z.B. Dayan und Katz 1992, Kepplinger und Habermeier 1995).

Wir sehen also, dass über Angela Merkel vor allem nach Nachrichtenereignissen oder Medienereignissen häufig getwittert wird. Eine Ausnahme hierzu stellt die türkische Kampagne #bleibfreundedeutschland dar, die ebenfalls sehr starke Reaktionen auslöste. Eigene Kampagnenimpulse der CDU oder Angela Merkels spielen in den Reaktionen auf Twitter jedoch keine dominierende Rolle.

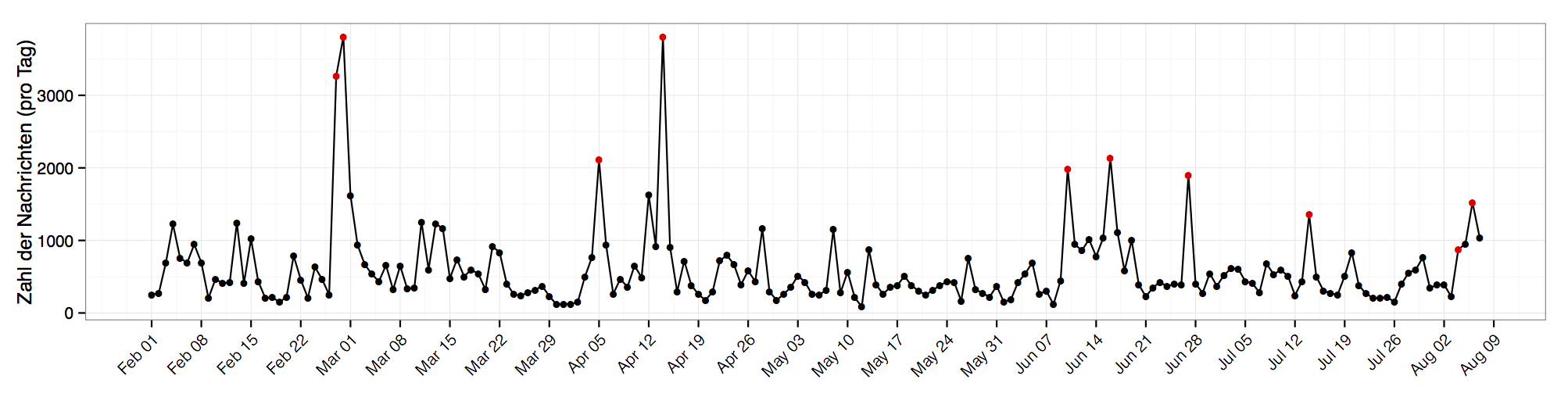

Wie verhält sich dies bei den Twitter-Kommentaren zu Peer Steinbrück? Hierfür sammelten wir mit Crimson Hexagon im selben Zeitraum alle Twitter-Nachrichten, die die Worte „Peer“ oder „Steinbrück“ enthielten. Wieder richteten wir den Algorithmus ein, um thematisch relevante von nicht relevanten Nachrichten zu unterscheiden. Im Durchschnitt wurden dabei etwa 92% aller Nachrichten mit den Worten „Peer“ oder „Steinbrück“ als relevant identifiziert. Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Nennungen Peer Steinbrücks.

Abbildung 2: Zahl der relevanten Nachrichten, in denen die Worte „Peer“ oder „Steinbrück“ verwendet wurden

Zwischen dem 1. Februar und dem 7. August bezogen sich laut Algorithmus 112.326 Nachrichten auf Peer Steinbrück. Am seltensten wurde über ihn am 6. Mai getwittert (280 Nennungen), am häufigsten am 28. Februar und am 14. April (jeweils 3.810 Nennungen). Die Verteilung hat einen Medianwert von etwa 406 Nachrichten pro Tag. Über Peer Steinbrück wird also deutlich seltener getwittert als über Angela Merkel. Zudem schwanken die Nennungen Peer Steinbrücks in ihrer Häufigkeit ähnlich stark wie die Angela Merkels. Zu welchen Anlässen wird nun also über Peer Steinbrück besonders häufig getwittert?

Tabelle 2: Tage, an denen die Worte „Peer“ oder „Steinbrück“ besonders häufig in als relevant eingestuften Nachrichten verwendet wurden

Wie in Tabelle 2 zu erkennen ist, wird über Peer Steinbrück vor allem nach Wahlkampfereignissen besonders häufig getwittert. Dabei kann es sich um Zeitungsinterviews des Kandidaten handeln (z.B. 27. Februar, 5. April und 14. Juli) oder auch um von der SPD organisierte Großereignisse (wie zum Beispiel den Bundesparteitag oder den Parteikonvent). Kampagnenereignisse schlagen sich im Twittern über Peer Steinbrück somit wesentlich deutlicher nieder als im Falle Angela Merkels. Dieser Unterschied in der Twitter-Resonanz dürfte seine Ursache in den Rollen beider Politiker als Regierungs- und Oppositionsakteure haben. Als Kanzlerin wird Angela Merkel sehr viel stärker zum tagesaktuellen Geschehen in Bezug gesetzt, während Peer Steinbrück als Herausforderer stärker darauf angewiesen ist, aus eigener Initiative Ereignisse für Berichterstattung und Online-Reaktionen zu schaffen.

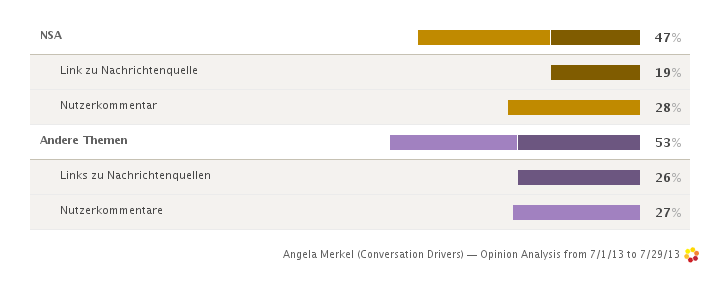

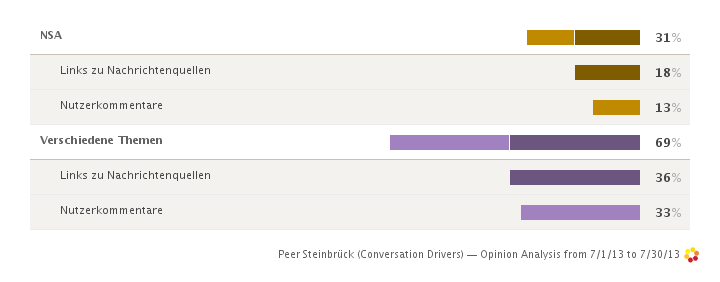

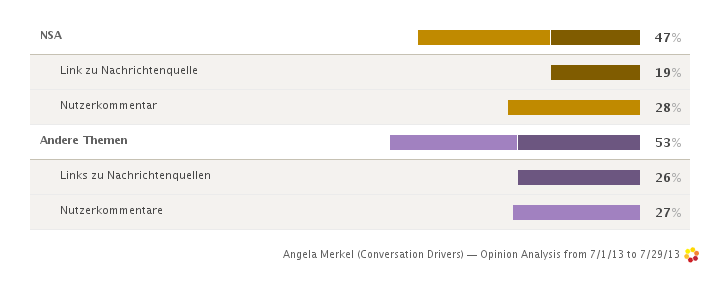

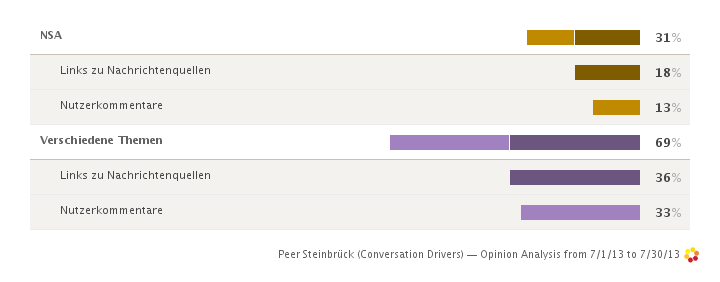

Für diese Interpretation sprechen auch die Themen, die in Kommentaren zu Merkel und Steinbrück angesprochen werden. Hierzu untersuchten wir alle als relevant eingestuften Nachrichten, die zwischen dem 1. und dem 30. Juli 2013 die Worte „Angela“, „Merkel“, „Angie“, „Peer“ oder „Steinbrück“ enthielte. Den Crimson Hexagon-Algorithmus richteten wir so ein, dass er zwischen Nachrichten zur NSA-Affäre und solchen zu anderen Themen unterscheiden kann. Zusätzlich sollten Tweets mit Links zu Nachrichtenquellen im Netz (z.B. Artikel auf Internetangebote traditioneller Medienunternehmen oder Blogs) und reine Nutzerkommentare unterschieden werden.

Abbildung 3 zeigt, dass fast die Hälfte aller Twitter-Nachrichten, die im Juli auf Angela Merkel Bezug nahmen, dies im Kontext der aktuellen NSA-Affäre taten. Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, war dieses Thema bei Peer Steinbrück nur in etwa 31% der Nennungen relevant. Es ist ebenfalls zu beobachten, dass sich etwa die Hälfte aller Twitter-Nachrichten zu beiden Kandidaten auf externe Nachrichtenquellen bezogen. Im Falle Peer Steinbrücks überwiegen diese Nachrichten mit rund 54%, bei Angela Merkel machen sie etwa 45% aus. Twitter ist also ein Kanal, der zumindest derzeit von seinen Nutzern sowohl für politische Kommentare als auch zur Verbreitung politisch relevanter Informationen genutzt wird.

Abbildung 3: Themen der Twitter-Nachrichten , in denen die Worte „Angela“, „Merkel“ oder „Angie“ verwendet wurden

Abbildung 4: Themen der Twitter-Nachrichten , in denen die Worte „Peer“ oder „Steinbrück“ verwendet wurden

Diese erste Analyse zeigt, dass über die beiden Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Peer Steinbrück unterschiedlich intensiv getwittert wird. Angela Merkel als Kanzlerin wird deutlich häufiger auf Twitter genannt als ihr Herausforderer Peer Steinbrück. Am häufigsten wird über sie nach Nachrichten- oder Medienereignissen getwittert. Peer Steinbrück fand sein stärkstes Echo auf Twitter bisher nach von ihm oder der SPD organisierten Kampagnenereignissen wie Zeitungsinterviews oder Parteitagen. Thematisch wurde Angela Merkel im letzten Monat deutlich häufiger in Zusammenhang mit der NSA-Affäre genannt als Peer Steinbrück. Nachrichten, die sich auf die beiden Kandidaten beziehen, enthalten etwa zur Hälfte Links zu externen Nachrichtenquellen und reine Nutzerkommentare.

Auf Twitter spiegelt sich also politisches Geschehen wider, nicht zuletzt Kampagnengeschehen. Aber Twitter wirkt nicht wie ein unverzerrter Spiegel. Vielmehr lösen bestimmte Ereignisse, ob online oder offline, die Kommunikation über politische Akteure in ungleichmäßiger Intensität aus. Ein Regierungsbonus ist – wie auch in der Berichterstattung traditioneller Medien – klar erkennbar. Ebenso reagieren Twitter-Nutzer nicht gleich intensiv auf alle politischen Themen. Es dürfte keine Überraschung sein, dass Skandale, Kommunikationsfehler, Kandidatenpeinlichkeiten und netzpolitische Themen besonders starke Reaktionen auslösen. Dies kann dazu führen, dass manche Themen, die in den traditionellen Medien unbeachtet bleiben, auf Twitter zu Spitzenthemen werden. Diese Themen können anschließend auch auf die Agenda traditioneller Medien und der Öffentlichkeit gelangen, wenn Journalisten über deren unerwartete Onlineresonanz berichten. So kann in manchem Fall ein Twitter-Sturm auch offline die Kampagne des einen oder anderen Kandidaten durcheinanderwirbeln. Wir werden sehen, ob der Wahlkampf 2013 weitere Beispiele dieser Art liefern wird.

Weiterführende Literatur:

- Daniel Dayan und Elihu Katz. Media Events: The Live Broadcasting of History. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992.

- Andreas Jungherr. 2013. “Tweets and Votes, a Special Relationship: The 2009 Federal Election in Germany.” Paper presented at the workshop Politics, Elections and Data – PLEAD2013, Brulingham/San Francisco, CA on 28 October.

- Andreas Jungherr und Pascal Jürgens. 2013a. “Forecasting the Pulse: How Deviations from Regular Patterns in Online Data Can Identify Offline Phenomena.” Internet Research (Im Erscheinen).

- Andreas Jungherr und Pascal Jürgens. 2013b. “Stuttgart’s Black Thursday on Twitter: Mapping Political Protests with Social Media Data.” In Analyzing Social Media Data and Web Networks: New Methods for Political Science, Hrsg. Rachel Gibson, Marta Cantijoch und Stephen Ward. New York, NY u.a.: Palgrave Macmillan.

- Hans Mathias Kepplinger und Johanna Habermeier. 1995. “The Impact of Key Events on the Presentation of Reality.” European Journal of Communication 10 (3), 371-390.

- R Core Team. 2013. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Wien.

- Hadley Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer, New York, 2009.

Die Autoren

Andreas Jungherr (http://andreasjungherr.net) ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Dort forscht er über die Rolle des Internets in der politischen Kommunikation und in Wahlkämpfen. Zusammen mit Harald Schoen ist er Autor des Buches Das Internet in Wahlkämpfen: Konzepte, Wirkungen und Kampagnenfunktionen (http://www.springer.com/springer+vs/politikwissenschaft/book/978-3-658-01011-9) (2013).

Prof. Dr. Harald Schoen (http://www.uni-bamberg.de/?id=47601) lehrt Politikwissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.