Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, so viel ist mittlerweile klar, müssen sich im Internet präsentieren. Dabei hielt sich lange der Eindruck, dass die SPD der CDU auf diesem Terrain ein Stück weit voraus sei: Thorsten Schäfer-Gümbel konnte in Hessen dank einer allseits gelobten Online-Kampagne eine noch größere Wahlniederlage verhindern, Heiko Maas setzt im Saarland seit einigen Wochen verstärkt auf Präsenz im Internet und feiert laut jüngster Umfragen überraschende Erfolge. Die Union hingegen ist bisher noch nicht mit aufregend-provokativen YouTube-Spots oder ähnlichen Formaten in Erscheinung getreten. Man beschränkt sich weitestgehend auf bewährte Formen der Internet-Kommunikation, ein Beispiel sind die Video-Podcasts der Kanzlerin, die bereits seit Juni 2006 regelmäßig zu sehen sind und sich großer Resonanz erfreuen.

Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, so viel ist mittlerweile klar, müssen sich im Internet präsentieren. Dabei hielt sich lange der Eindruck, dass die SPD der CDU auf diesem Terrain ein Stück weit voraus sei: Thorsten Schäfer-Gümbel konnte in Hessen dank einer allseits gelobten Online-Kampagne eine noch größere Wahlniederlage verhindern, Heiko Maas setzt im Saarland seit einigen Wochen verstärkt auf Präsenz im Internet und feiert laut jüngster Umfragen überraschende Erfolge. Die Union hingegen ist bisher noch nicht mit aufregend-provokativen YouTube-Spots oder ähnlichen Formaten in Erscheinung getreten. Man beschränkt sich weitestgehend auf bewährte Formen der Internet-Kommunikation, ein Beispiel sind die Video-Podcasts der Kanzlerin, die bereits seit Juni 2006 regelmäßig zu sehen sind und sich großer Resonanz erfreuen.

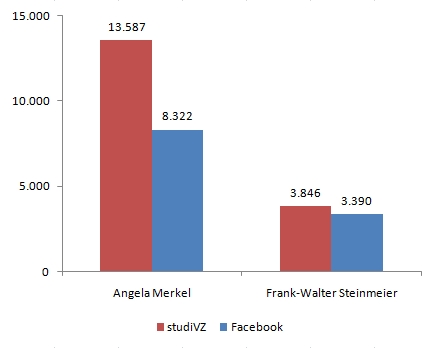

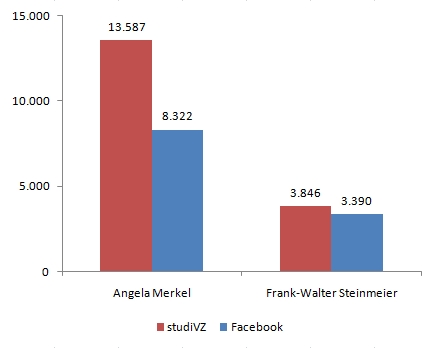

Seit zehn Tagen präsentieren sich die im Bundestag vertretenen Parteien und ihre Kandidaten nun auch auf der insbesondere von Jugendlichen stark frequentierten Online-Plattform studiVZ (mit diesem Thema beschäftigte sich schon ein Beitrag von Andrea Römmele). Sie präsentieren sich in multimedialen Botschaften und werben um die Nutzer, die sich als Befürworter eines Kandidaten oder einer Partei eintragen können. Ein erster Blick zeigt Überraschendes: Angela Merkel konnte bisher 13.587 Unterstützer gewinnen, Frank-Walter Steinmeier liegt mit 3.846 Anhängern klar hinter der Bundeskanzlerin. Auch auf Facebook, einem anderen sozialen Netzwerk, wo man schon seit längerer Zeit öffentlich Kandidaten unterstützen kann, zeigt sich ein ähnliches Bild.

Unterstützer der Spitzenkandidaten in den sozialen Netzwerken

Stand: 7.5.2009, 14:00 Uhr.

Kann Angela Merkel sich und ihre Botschaften in den sozialen Netzwerken also besser verbreiten als ihr Herausforderer? Die Werte der beiden ähneln den Zahlen, die Umfrageinstitute beispielsweise für die so genannte „K-Frage“ erhoben haben (Wenn man den Kanzler/die Kanzlerin direkt wählen würde, für wen würden Sie stimmen?“). Dort sind die persönlichen Zustimmungswerte der Kanzlerin derzeit knapp doppelt so hoch wie die ihres Konkurrenten.

Dieser Befund wirft eine Frage zum Nutzen des „Web 2.0″ für Wahlkampfzwecke auf: Kann man auf interaktiven Online-Plattformen wirklich Themen setzen und Kandidaten bekannt machen? Oder sind die genannten Unterstützerzahlen nicht eher ein Abbild der allgemeinen Bekanntheits- und Beliebtheitswerte der Kandidaten? Kann Angela Merkel mich online für sich gewinnen oder unterstütze ich sie dort, weil sie mich zuvor schon in TV, Radio, Zeitungen oder auf Veranstaltungen überzeugt hat?

Eine weit verbreitete Kampangen-Weisheit lautet: „Get them where they are“ – Hol‘ die Wähler dort ab, wo sie sind. Dies gilt für die Inhalte, in denen sich die Wähler „heimisch“ fühlen sollen, ebenso, wie für den Ort einer Kampagne: Plakate sollten gut sichtbar positioniert werden, Wahlstände an Plätze mit großem Publikumsverkehr gestellt werden und Fernsehspots in den passenden Programmen geschaltet werden. Das Internet kann diesem Credo nur bedingt folgen, hier gibt es keine „Hauptverkehrsstraßen“, an denen wir früher oder später alle vorbeikommen. Vielmehr kommt es immer auf den entscheidenden Klick an, den nur der Nutzer selbst durchführen kann. Er muss sich aktiv informieren und beispielsweise die Homepage einer Partei gezielt ansteuern.

Die sozialen Netzwerke, die das Internet zunehmend prägen, spielen für Wahlkämpfe sicherlich eine große Rolle. Wahlkämpfer sollten sich aber zugleich der Möglichkeiten und Grenzen bewusst sein und die zur Verfügung stehenden Online-Instrumente zielgerichtet einsetzen. So bietet das Internet beispielsweise schnelle und unkomplizierte Wege für die Organisation von Unterstützern und die Koordination von Wahlkampfaktionen. Wenn das strategische Ziel aber lautet, Themen zu verbreiten und Kandidaten bekannt zu machen, ist nach wie vor die „Offline“-Arbeit entscheidend.

Zwei Parteivorsitzende, zwei Spitzenkandidaten – ein Mangel an Führungskräften herrscht bei den Grünen wahrlich nicht, die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen vom vergangenen Wochenende hat dies dem interessierten Bürger eindrucksvoll vor Augen geführt. Und doch kann man in diesen grünen Wein auch Wasser gießen. Am vergangenen Freitag hat die Forschungsgruppe Wahlen die Ergebnisse ihres neuesten Politbarometers veröffentlicht; fester Bestandteil davon ist die Liste der zehn wichtigsten Politiker – fast schon eine Währung deutscher Politik. Grüne dort? Fehlanzeige!

Zwei Parteivorsitzende, zwei Spitzenkandidaten – ein Mangel an Führungskräften herrscht bei den Grünen wahrlich nicht, die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen vom vergangenen Wochenende hat dies dem interessierten Bürger eindrucksvoll vor Augen geführt. Und doch kann man in diesen grünen Wein auch Wasser gießen. Am vergangenen Freitag hat die Forschungsgruppe Wahlen die Ergebnisse ihres neuesten Politbarometers veröffentlicht; fester Bestandteil davon ist die Liste der zehn wichtigsten Politiker – fast schon eine Währung deutscher Politik. Grüne dort? Fehlanzeige!