Am Freitag setzen also sich die Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 erstmals ohne Vorbedingungen an einen Tisch. Na endlich, könnte man sagen. Aber was können wir von einem solchen Treffen erwarten? In meinem letzten Blog-Beitrag habe ich Verfahren der Bürgerbeteiligung beschrieben, die entwickelt wurden, um in solchen Großprojekten die Einbindung aller Positionen zu gewährleisten. Seither wurde ich von vielen Seiten gefragt: Eigentlich gibt es doch ohnehin nur sehr wenig Handlungsspielraum, was könnten solche Verfahren also in Stuttgart nun noch bringen? Oder anders: Können Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 überhaupt noch zueinander finden? Ich meine: Ja, sie können!

Am Freitag setzen also sich die Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 erstmals ohne Vorbedingungen an einen Tisch. Na endlich, könnte man sagen. Aber was können wir von einem solchen Treffen erwarten? In meinem letzten Blog-Beitrag habe ich Verfahren der Bürgerbeteiligung beschrieben, die entwickelt wurden, um in solchen Großprojekten die Einbindung aller Positionen zu gewährleisten. Seither wurde ich von vielen Seiten gefragt: Eigentlich gibt es doch ohnehin nur sehr wenig Handlungsspielraum, was könnten solche Verfahren also in Stuttgart nun noch bringen? Oder anders: Können Befürworter und Gegner von Stuttgart 21 überhaupt noch zueinander finden? Ich meine: Ja, sie können!

Natürlich: Die Beschlüsse sind gefasst, die politische Entscheidungsfindung wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht neu aufgerollt. Ein Beteiligungsverfahren würde somit also realistischerweise nicht zu einem neuen Vorschlag für den Hauptbahnhof führen, da über diesen erneut abgestimmt werden müsste, was die politische Arbeit der letzten Jahre ad absurdum führen würde. Dessen ungeachtet ist jedoch die derzeitige Situation für alle Beteiligten unbefriedigend: Die Fronten sind verhärtet, Bau und Proteste werden trotz des Treffens weitergehen. Somit ist es dringend geboten, einen konstruktiven Dialog zu organisieren. Vier Ziele könnte man auf diesem Weg erreichen:

1. Zunächst einmal muss endlich Klarheit über die derzeit sehr unterschiedlich interpretierten Fakten, Studien und Gutachten geschaffen werden: das berühmte „joint fact finding“. Alle beteiligten Akteure müssen zu einer gemeinsamen Bewertung kommen. Dieser Prozess muss morgen am Runden Tisch begonnen werden, kann dort aber nicht enden.

2. Falls sich die Positionen von Befürwortern und Gegnern des Projektes nach Klärung der Fakten nicht ändern und die alten Beschlüsse weiter Bestand haben (also kein Baustopp bewirkt wird), gibt es dennoch Spielräume bei der konkreten Ausgestaltung. Hier sind vor allem die Stadtplanung und Stadtentwicklung auf dem Bahnhofsgelände gemeint, die durchaus auch noch begleitend zum Bau des neuen Bahnhofs diskutiert werden können.

3. Grundlage für einen solchen Prozess ist es, Handlungsoptionen bzw. Handlungskorridore auszuloten. Diese können (und müssen) die großen, generellen Fragen aufgreifen, die sich mit dem Projekt verbinden, und aufzeigen, wie die Ziele der beteiligten Akteure vereinbart werden können: Wie können wir den Standort Stuttgart stärken? Und wie können dabei Umwelt- und Denkmalschutz, Grundwasserversorgung und ein angemessener Umgang mit Steuergeldern gewährleistet werden? Der im letzten Beitrag bereits erwähnte Anti-Lärm-Pakt im Rahmen des Frankfurter Flughafenausbaus liefert hier ein Beispiel: Die Ausbaugegner erhielten von Landesregierung und den beteiligten Unternehmen die Zusage, dass neben dem Ziel des Ausbaus auch das Ziel des Lärmschutzes verfolgt wird.

4. Ein aus Landesregierung, Wirtschaftsvertretern, Bürgerinitiativen und anderen Gruppen zusammengesetztes Gremium, das Stuttgart 21 kritisch begleitet, hätte zudem Signalwirkung für die Bürgerinnen und Bürger: Politik findet nicht hinter verschlossenen Türen statt! Dies wäre ein besonders wichtiges Ziel, wenn man bedenkt, dass die Proteste gegen Stuttgart 21 längst auch zu einem Symbol für generelle Politiker- und Parteienverdrossenheit geworden sind. Zugleich könnte man so die vielfältigen Erfahrungen und Expertisen der Bürger(-initiativen) nutzen und das Bauvorhaben qualitativ verbessern.

Wir sehen, es gibt zahlreiche Gründe dafür, auch (bzw. gerade!) zu diesem späten Zeitpunkt noch über Verfahren nachzudenken, die den Meinungen der Bürgerinnen und Bürger Gewicht geben und die einen konstruktiven Dialog ermöglichen. Daran sollte übrigens auch der Landesregierung gelegen sein: Ein umsichtiger Konfliktmanager Stefan Mappus hätte im kommenden Wahlkampf mit Sicherheit bessere Karten als ein „brutalstmöglicher Bahnhofsbauer“…

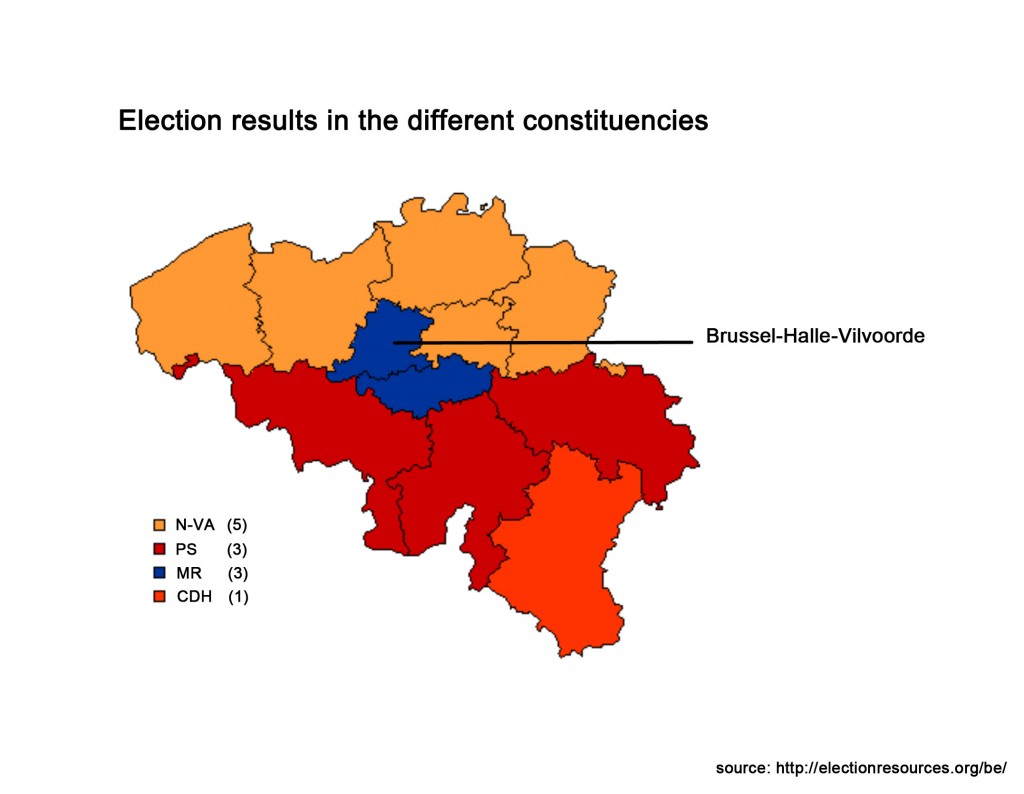

A few years ago, the Walloon public broadcaster aired a breaking news item, on the occasion of the 1st of April, announcing Flanders had declared its independence. The reactions to this fictional news item varied greatly: while some viewers were outraged, others were panicking and internationally, not all media outlets understood the joke. Since 2007, when international media were covering the elections and the subsequent struggle to form a government and get out of the political padlock, the end of this tiny country has been the focus in many discussions. Belgium seemed unable to resolve its disputes and lost a lot of international confidence. To make things worse, the Flemish Liberal Party (Open VLD), after months of unsuccessful negotiations, stepped out of the federal government, causing its fall early this year. At exactly the moment that Belgium became president of the European Union and needs to help Europe find a solution for the deep economic crisis it is facing, the country is struggling, yet again, to assemble its own government. And with the surprising victory of the NVA, the New Flemish Alliance, could this be the end of Belgium as we know it?

A few years ago, the Walloon public broadcaster aired a breaking news item, on the occasion of the 1st of April, announcing Flanders had declared its independence. The reactions to this fictional news item varied greatly: while some viewers were outraged, others were panicking and internationally, not all media outlets understood the joke. Since 2007, when international media were covering the elections and the subsequent struggle to form a government and get out of the political padlock, the end of this tiny country has been the focus in many discussions. Belgium seemed unable to resolve its disputes and lost a lot of international confidence. To make things worse, the Flemish Liberal Party (Open VLD), after months of unsuccessful negotiations, stepped out of the federal government, causing its fall early this year. At exactly the moment that Belgium became president of the European Union and needs to help Europe find a solution for the deep economic crisis it is facing, the country is struggling, yet again, to assemble its own government. And with the surprising victory of the NVA, the New Flemish Alliance, could this be the end of Belgium as we know it?